#25aprile

L’odio per l’avversario politico è una scorciatoia. È il riflesso automatico di chi ha smesso di pensare. Trasforma la politica, che dovrebbe essere uno spazio di confronto tra visioni del mondo, in un’arena primitiva, dove l’obiettivo non è convincere ma distruggere. Non si cercano soluzioni, si cercano colpevoli. Non si argomenta, si sputa veleno. Questo atteggiamento non è nuovo, ma oggi si è radicalizzato e normalizzato. Sui social, nei talk show, nelle piazze digitali e fisiche, si è diffusa l’idea per cui l’avversario politico non è solo qualcuno con cui si è in disaccordo: è un’ossessione da combattere, una minaccia da annientare. Ed è proprio qui che si consuma il fallimento culturale. Perché una democrazia in salute ha bisogno del dissenso, del confronto civile, della pluralità di idee. Senza di essi, resta solo l’eco vuota del tifo.

L’odio politico, in fondo, è un sintomo. È il segnale che non si riesce più a distinguere tra identità personale e opinione politica. Si prende ogni critica come un attacco personale e si reagisce con la rabbia di chi difende se stesso, non un’idea. Questo meccanismo lo aveva già intuito Hannah Arendt, quando parlava della “banalità del male”: non servono mostri per generare violenza, bastano individui che rinunciano a pensare. E chi odia l’avversario, spesso, non pensa: si limita a ripetere slogan, a cliccare “condividi”, a nutrire una rabbia e una frustrazione impersonali e sterili.

Nietzsche, da parte sua, aveva colto un altro aspetto chiave: “Chi combatte i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro”. Quando l’odio diventa il motore della propria militanza, si perde di vista la ragione per cui si è iniziato. Si diventa ciò che si dice di combattere. E non si costruisce più nulla: si vive solo per distruggere.

In questo clima, anche il linguaggio si degrada. La complessità viene semplificata, la realtà ridotta a meme, i concetti appiattiti in etichette: “fascista”, “razzista”, “omofobo”, “servo”, “analfabeta funzionale”. Parole usate non per descrivere ma per zittire. È un linguaggio di guerra, non di dialogo. Karl Popper ci avvertiva: “la tolleranza illimitata verso l’intolleranza può distruggere la tolleranza stessa”. Oggi si fa l’opposto: si pratica l’intolleranza totale verso qualsiasi forma di pensiero dissenziente dal proprio, sovente in nome di una presunta, ma in realtà inesistente, superiorità morale e intellettuale.

L’odio politico, poi, è pigro. Non richiede studio, approfondimento, comprensione. È immediato, impulsivo, facile da condividere. Questa pigrizia è pericolosa, perché deforma la realtà. Trasforma avversari in nemici, errori in crimini, critiche in tradimenti. E, soprattutto, impedisce ogni possibilità di dialogo. Perché chi odia non ascolta, non riflette, non cambia.

C’è una responsabilità collettiva in tutto questo. Dei media, che spesso alimentano il conflitto per fare audience. Dei politici, che preferiscono la guerra culturale alla buona amministrazione. Ma anche, e soprattutto, dei cittadini, che rinunciano alla complessità in cambio della sicurezza delle certezze assolute.

Eppure, proprio oggi, serve il coraggio di fare il contrario: ascoltare l’avversario. Provare a capire, senza dover essere d’accordo. Difendere il dissenso come risorsa, non come minaccia. Perché l’unico modo per salvare la politica dall’odio è ridarle dignità. E la dignità si fonda su una semplice verità: chi la pensa diversamente non è il nemico. È parte della stessa comunità.

Se gli odiatori ossessionati e seriali non capiscono questo, abbiamo già perso. Tutti!

Specialmente a loro, dunque, auguro di comprendere, finalmente, il vero senso di questa giornata celebrativa!

Il concetto di famiglia occupa un posto fondamentale nel pensiero politico e filosofico di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, in particolare all’interno della sua opera Lineamenti di filosofia del diritto (1820). Per comprendere appieno il ruolo che la famiglia svolge nel sistema hegeliano, bisogna situarla all’interno della sua teoria dell’eticità (Sittlichkeit), cioè la dimensione in cui la libertà individuale non è più astratta o meramente soggettiva, ma si realizza concretamente all’interno delle istituzioni sociali e politiche.

Il concetto di famiglia occupa un posto fondamentale nel pensiero politico e filosofico di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, in particolare all’interno della sua opera Lineamenti di filosofia del diritto (1820). Per comprendere appieno il ruolo che la famiglia svolge nel sistema hegeliano, bisogna situarla all’interno della sua teoria dell’eticità (Sittlichkeit), cioè la dimensione in cui la libertà individuale non è più astratta o meramente soggettiva, ma si realizza concretamente all’interno delle istituzioni sociali e politiche.

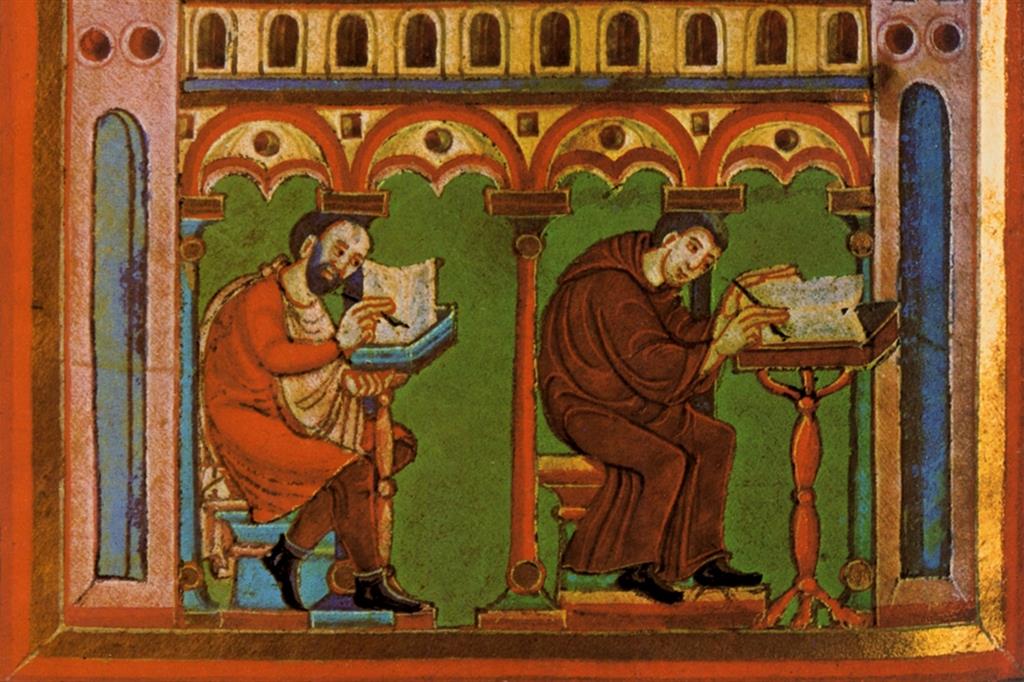

Accanto a Eckhart si colloca Johannes Tauler, anch’egli domenicano, ma di temperamento più pratico e pastorale. Vissuto tra il 1300 e il 1361, Tauler è noto per le sue prediche, rivolte non solo ai monaci ma anche a laici spiritualmente impegnati, in particolare donne appartenenti ai circoli delle beghine. Il suo stile è meno astratto di quello di Eckhart e più attento alla concretezza della vita spirituale. Tauler parla dell’importanza dell’umiltà, della pazienza nella sofferenza, del lavoro interiore come via per accogliere la grazia divina. Anche per lui Dio abita nel profondo dell’anima, ma il cammino per raggiungerlo passa attraverso prove, silenzi e oscurità interiori. Il mistico, nella visione di Tauler, non è qualcuno che fugge dal mondo, ma colui che impara a vivere in esso con uno sguardo purificato, capace di vedere il divino anche nella fatica quotidiana.

Accanto a Eckhart si colloca Johannes Tauler, anch’egli domenicano, ma di temperamento più pratico e pastorale. Vissuto tra il 1300 e il 1361, Tauler è noto per le sue prediche, rivolte non solo ai monaci ma anche a laici spiritualmente impegnati, in particolare donne appartenenti ai circoli delle beghine. Il suo stile è meno astratto di quello di Eckhart e più attento alla concretezza della vita spirituale. Tauler parla dell’importanza dell’umiltà, della pazienza nella sofferenza, del lavoro interiore come via per accogliere la grazia divina. Anche per lui Dio abita nel profondo dell’anima, ma il cammino per raggiungerlo passa attraverso prove, silenzi e oscurità interiori. Il mistico, nella visione di Tauler, non è qualcuno che fugge dal mondo, ma colui che impara a vivere in esso con uno sguardo purificato, capace di vedere il divino anche nella fatica quotidiana.