Il mio intervento del 19 aprile 2023 nell’approfondimento del TG Plus di Cusano Italia TV (Canale 234 DDT), condotto da Aurora Vena, con l’opinionista Savino Balzano e l’on. di FdI Alessandro Urzì.

Guarda il video

TG Plus – Cusano Italia TV – 19 aprile 2023

Il mio intervento del 19 aprile 2023 nell’approfondimento del TG Plus di Cusano Italia TV (Canale 234 DDT), condotto da Aurora Vena, con l’opinionista Savino Balzano e l’on. di FdI Alessandro Urzì.

TG Plus – Cusano Media Group TV

Questa sera 19 aprile, alle 20.00, sarò ospite, in diretta con la conduttrice Aurora Vena, dell’approfondimento del TG Plus su Cusano Media Group TV (Canale 234 DTT).

Discuteremo della questione dell’Orsa JJ4

Falsificare per conoscere

Il metodo popperiano e la razionalità critica

Il principio di falsificabilità, proposto dal filosofo austriaco-britannico Karl Popper (1902-1994), costituisce uno dei contributi più ragguardevoli alla filosofia della scienza del XX secolo. Non si tratta solo di un criterio tecnico, quanto di una vera e propria visione della razionalità scientifica, del ruolo del dubbio e del modo in cui costruiamo conoscenza in un mondo complesso e incerto.

Popper elaborò il principio di falsificabilità nel periodo tra le due guerre mondiali, in un clima intellettuale dominato dal positivismo logico e da un crescente interesse per il metodo scientifico. I filosofi del Circolo di Vienna, ad esempio, cercavano di fondare la scienza su basi logiche e verificabili: secondo loro, solo le proposizioni empiricamente verificabili potevano essere considerate significative. Popper ruppe con questa impostazione. Criticò l’idea che la scienza si basasse sull’osservazione neutra e sull’induzione: nessuna quantità di osservazioni avrebbe mai potuto garantire definitivamente la verità di una teoria generale. Al contrario, anche un solo controesempio avrebbe potuto metterla in crisi. Da lì la sua proposta: una teoria è scientifica se è esposta al rischio di essere falsificata, cioè se fa previsioni che possono essere smentite dai dati. Questo criterio risponde al cosiddetto problema della demarcazione, ovvero la distinzione tra scienza e non-scienza. Non tutto ciò che appare “razionale” o “coerente” è scientifico. Una teoria può essere internamente logica ma non scientifica se non è esposta alla possibilità di essere confutata dai fatti.

Una teoria falsificabile è una teoria che esclude certi scenari: se questi scenari si verificano, la teoria cade. È, per così dire, una teoria “a rischio”. Questo non significa che la teoria sia falsa, ma che è aperta alla revisione. Più una teoria è audace nelle sue previsioni, più è testabile e, in caso positivo, più significativo sarà il fatto che ha superato le prove. Un esempio classico è la teoria gravitazionale di Newton. Essa prevede con precisione il moto dei pianeti, la caduta dei corpi, il comportamento dei pendoli, ecc. Se un oggetto lasciato cadere in assenza di resistenze non accelerasse verso il centro della Terra, la teoria risulterebbe falsificata. Lo stesso vale per la teoria della relatività generale di Einstein, che si espone a verifiche rigorose e proprio per questo gode di grande credibilità. Al contrario, teorie come l’astrologia o certe interpretazioni della psicoanalisi sono troppo vaghe o elastiche per essere falsificate. Ogni evento può essere reinterpretato per farlo rientrare nel sistema. Questo atteggiamento – spiega il filosofo – è più simile alla fede che alla scienza.

Popper descrive il metodo scientifico come un processo di congetture e confutazioni: gli scienziati propongono teorie (congetture) e le sottopongono a test rigorosi. Se le teorie resistono, vengono mantenute; se falliscono, vengono scartate o modificate. Questo metodo non porta mai alla verità assoluta ma a una conoscenza sempre più raffinata e affidabile. Secondo Popper, la scienza non cerca conferme ma errori. Un buon scienziato è colui che cerca di falsificare le proprie ipotesi, non di confermarle a tutti i costi. In questo senso, la scienza è un’impresa umile: riconosce i propri limiti e costruisce il sapere passo dopo passo, attraverso l’errore.

Il principio di falsificabilità ha anche una forte valenza culturale. Propone un modello di razionalità aperto, critico, antidogmatico. L’idea che nessuna teoria sia sacra, che tutto possa essere messo in discussione, è alla base non solo della scienza moderna ma di un certo modo di intendere la democrazia, il pluralismo e la libertà di pensiero. Per Popper, la società aperta è quella che adotta lo stesso atteggiamento della scienza: è disposta a rivedere le proprie idee, a correggere gli errori, a convivere con l’incertezza. In questo senso, il principio di falsificabilità va ben oltre la scienza: diventa un’etica della responsabilità intellettuale.

Nonostante la sua influenza, il falsificazionismo di Popper è stato oggetto di critiche. Thomas Kuhn, nel suo libro La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), osservò che nella pratica gli scienziati non abbandonano subito una teoria quando emergono anomalie. Spesso, anzi, le “falsificazioni” vengono ignorate, attribuite a errori sperimentali o affrontate modificando elementi secondari della teoria. Imre Lakatos, allievo di Popper, cercò un compromesso: distinse tra programmi di ricerca scientifici progressivi e degenerativi, proponendo un modello più dinamico della scienza. Anche Paul Feyerabend criticò l’idea di un metodo scientifico unico, sostenendo che la scienza fosse più anarchica e creativa di quanto Popper descrivesse. Tuttavia, la proposta popperiana rimane un punto di riferimento imprescindibile: non come dogma, ma come invito permanente alla vigilanza critica.

Il principio di falsificabilità, pertanto, è molto più di un criterio tecnico per giudicare le teorie: è una filosofia della conoscenza. In un’epoca in cui le informazioni circolano ovunque e spesso si confonde l’opinione con il sapere, il pensiero di Popper rammenta che il vero spirito scientifico non è quello che cerca conferme, ma quello che accetta il rischio del dubbio. La scienza non è una raccolta di certezze ma un processo continuo di revisione, correzione e miglioramento. E questo vale anche fuori dai laboratori: nel pensiero critico, nel confronto democratico, nella cultura della responsabilità.

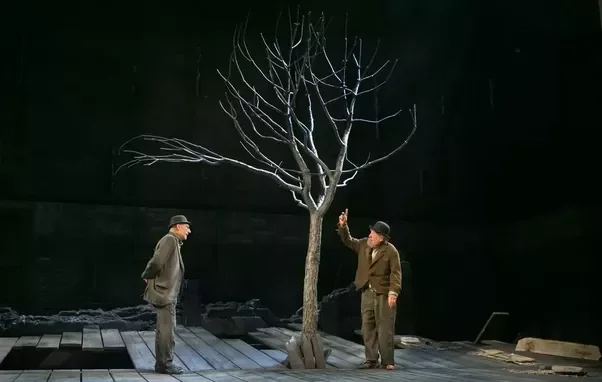

La scena del vuoto

Esistenza e identità nel “teatro dell’assurdo”

Il teatro dell’assurdo, emerso tra gli anni ’40 e ’60 del Novecento, è una delle espressioni artistiche più radicali del disincanto moderno. Non si tratta semplicemente di una corrente estetica, ma di un vero e proprio punto di rottura con la tradizione teatrale e con l’idea che l’esistenza umana sia dotata di senso, coerenza e finalità. Sotto la superficie surreale, grottesca o comica dei suoi testi, si muove un pensiero profondamente filosofico, che affonda le radici nell’esistenzialismo, nel nichilismo e nel pensiero tragico.

Alla base del teatro dell’assurdo c’è una constatazione: l’uomo moderno si trova in un mondo che non risponde più alle sue domande fondamentali. Non c’è più Dio, né una verità oggettiva, né un destino superiore a cui affidarsi. Il soggetto è solo, in un universo che non offre garanzie. Questa visione riprende direttamente l’idea di assurdo formulata da Albert Camus, secondo cui l’assurdo nasce dal confronto tra il bisogno umano di chiarezza e di senso e il silenzio irragionevole del mondo.

In Aspettando Godot di Samuel Beckett, Vladimir ed Estragon aspettano un personaggio che non arriverà mai. Non sanno esattamente chi sia, perché lo aspettano, né se lo abbiano già incontrato. Eppure, aspettano. Il tempo si dilata, si ripete, si svuota. Ma proprio in questo nulla si consuma il dramma dell’uomo moderno: la consapevolezza dell’assurdo non lo paralizza, lo condanna a insistere, a fallire ancora, fallire meglio.

Un’altra implicazione filosofica centrale è la crisi del linguaggio. I dialoghi nei testi dell’assurdo non servono a comunicare o trasmettere informazioni ma diventano flussi disconnessi, ripetitivi, meccanici. I personaggi spesso parlano per riempire il vuoto, per evitare il silenzio, non per capirsi. Questo riflette una visione post-strutturalista ante litteram: il linguaggio non è un mezzo neutro ma una struttura opaca, instabile, che può anche deformare la realtà invece di chiarirla.

In La cantatrice calva di Eugène Ionesco, i dialoghi degenerano in puro nonsenso. Frasi scollegate, automatismi verbali, giochi fonetici: tutto denuncia la perdita di contatto tra parole e cose. Questo si può leggere come una critica radicale alla fiducia illuminista nella razionalità e nella comunicazione. L’assurdo mostra un mondo in cui le parole non salvano, non ordinano, non spiegano.

Il teatro dell’assurdo mette in scena personaggi privi di una psicologia solida, senza storia personale, senza futuro. Spesso non hanno nemmeno un nome stabile. Questo rompe con la tradizione del personaggio “realistico” e porta alla luce una concezione postmoderna dell’identità: l’io come costruzione fragile, frammentata, fluida.

In Fin de partie di Beckett, Hamm e Clov vivono in uno spazio chiuso, isolati dal mondo, ripetendo gesti e battute come prigionieri di un copione. Non c’è evoluzione, non c’è catarsi. I personaggi non cambiano ma reiterano. Questo sottintende una visione disillusa della soggettività: non siamo padroni del nostro destino, ma attori intrappolati in ruoli, maschere, automatismi.

Nel teatro classico o borghese, l’azione teatrale è orientata: c’è un conflitto, uno sviluppo, una risoluzione. Nell’assurdo, invece, le azioni non portano a nulla. Si fanno e si disfano. Si mangia, si aspetta, si parla, si dorme, si ripete. Ma non si arriva da nessuna parte. Questo svuotamento dell’agire rappresenta una critica implicita al mito moderno del progresso e dell’efficienza. Tuttavia, proprio in questo vuoto, si apre uno spazio etico. L’insistenza dei personaggi, il loro “andare avanti” nonostante tutto, ricorda l’eroismo tragico di Sisifo, condannato a spingere il masso per l’eternità. Camus scrisse: “Bisogna immaginare Sisifo felice”. Allo stesso modo, i personaggi dell’assurdo trovano una forma di dignità nell’ostinazione. Continuano, resistono. Nonostante l’assenza di senso, scelgono la presenza.

Il teatro dell’assurdo non è solo critica o provocazione, ma anche analisi di una condizione metafisica. Lo spazio scenico è spesso spoglio, astratto, simile a una zona d’attesa, una terra di nessuno. Il tempo è ciclico o sospeso. Il corpo è disarticolato, a volte ridicolo. Tutto questo contribuisce a creare un senso di sospensione ontologica: siamo, ma non sappiamo perché. Ci muoviamo, ma non andiamo da nessuna parte. Il teatro dell’assurdo, quindi, non è tanto un teatro del nichilismo, quanto un teatro della domanda. Non offre risposte, ma costringe lo spettatore a confrontarsi con il vuoto, con il limite, con l’inspiegabile. E in questo confronto, paradossalmente, si produce pensiero.

Il teatro dell’assurdo è una delle forme più spietate e oneste di riflessione sulla condizione umana contemporanea. Attraverso il silenzio, il fallimento, il non-senso, mette a nudo l’inquietudine metafisica dell’uomo moderno. Non consola, non redime, ma espone. E proprio in questo gesto – crudo, ironico, lucido – risiede la sua potenza filosofica.

“L’ombra nasce dall’azione della luce sulla materia”

Filosofia della luce in Giordano Bruno

Se non togliete il ben, che v’è da presso,

come torrete quel, che v’è lontano?

Spregiar il vostro mi par fallo espresso,

e bramar quel, che sta ne l’altrui mano.

Voi sete quel, ch’abbandonò sè stesso,

la sua sembianza desiando in vano:

voi sete il veltro, che nel rio trabocca,

mentre l’ombra desia di quel ch’ha in bocca.

Lasciate l’ombre, ed abbracciate il vero!

Non cangiate il presente col futuro!

Io d’aver di miglior già non dispero;

ma per viver più lieto e più sicuro,

godo il presente e del futuro spero:

così doppia dolcezza mi procuro.

(Giordano Bruno, Cena de le ceneri, Dialogo Primo)

L’ombra nasce dall’azione della luce sulla materia: questa affermazione, che apre la riflessione, racchiude una delle intuizioni fondamentali della filosofia di Giordano Bruno. In essa è implicita una concezione dinamica e unitaria del cosmo, dove ogni fenomeno – anche ciò che appare illusorio, come l’ombra – ha origine in un’interazione profonda tra forze prime: la luce e la materia. Ma attenzione: l’ombra non è un’entità autonoma. Esiste solo come effetto, come conseguenza secondaria. È un’apparenza, non una sostanza. Eppure, l’essere umano, spesso, è attratto proprio da quell’apparenza, finendo per scambiare l’ombra con la realtà.

I versi poetici proposti parlano di un errore umano ricorrente: abbandonare ciò che si ha, ciò che è reale, per inseguire ciò che è distante, idealizzato, irraggiungibile. “Spregiar il vostro mi par fallo espresso, / e bramar quel, che sta ne l’altrui mano” denuncia con chiarezza il gesto dell’uomo che rifiuta il proprio per desiderare l’altrui. Si tratta, nel linguaggio bruniano, dell’anima che ha perduto sé stessa, che si è distaccata dalla propria natura per rincorrere un’idea riflessa, un simulacro, un’ombra.

Qui si innesta una delle critiche più potenti che Bruno rivolge al pensiero dogmatico, religioso e metafisico del suo tempo: l’umanità è stata educata a proiettare il divino altrove – in un aldilà, in un’astrazione – mentre, per Bruno, l’infinito e l’eterno sono già qui, in questo mondo, in ogni manifestazione della natura. L’errore consiste nel cercare fuori ciò che si trova dentro, nel desiderare ciò che appare invece di riconoscere ciò che è. È il “veltro che nel rio trabocca, / mentre l’ombra desia di quel ch’ha in bocca”: emblema perfetto della mente ingannata dall’immagine, che perde la sostanza per inseguire la proiezione.

Per comprendere appieno questa dinamica, occorre entrare nel cuore della cosmologia bruniana. Bruno rifiuta la distinzione netta tra spirito e materia, tra mondo sensibile e mondo intelligibile. Per lui, la materia non è un principio passivo, ma una realtà viva, animata, in cui si esprime la stessa forza divina che permea tutto l’universo. La luce, che simboleggia l’intelletto divino, l’anima del mondo, non si oppone alla materia, ma la attraversa, la struttura, la rende espressiva.

In questo senso, l’ombra non è malvagia in sé, ma è il segno del limite umano, della parzialità dello sguardo. È il risultato inevitabile del modo in cui la luce incontra una forma, un corpo, un oggetto. Ma se si fissa lo sguardo sull’ombra, si perde il senso dell’origine: si dimentica che l’ombra esiste solo perché c’è luce, e che è quest’ultima a guidare verso il vero. Il pericolo sta nel restare prigionieri dell’effetto, senza risalire alla causa.

I versi finali della poesia, “Godo il presente e del futuro spero: / così doppia dolcezza mi procuro”, contengono un nucleo etico centrale del pensiero bruniano: vivere il presente in modo pieno, senza rimandare la vita a un tempo futuro o a un’illusoria salvezza. Bruno rigetta la passività dell’attesa, il rimando continuo a un altro tempo, a un altro mondo. È nella concretezza dell’esperienza, nell’atto del pensiero, nella libertà dell’intelletto che si realizza la dignità dell’uomo.

Non si tratta di una visione semplicemente edonistica. Bruno non predica l’abbandono ai piaceri immediati, ma l’uso attivo della ragione per comprendere la realtà e godere della sua ricchezza. La speranza nel futuro non è negata, ma subordinata a una pienezza presente: è un’espressione di fiducia nell’infinità del divenire, non una fuga dal qui e ora. Così, il vivere diventa doppio godimento: consapevole del presente, aperto al possibile.

“Lasciate l’ombre, ed abbracciate il vero!” è, infine, un imperativo morale, un invito al risveglio. Bruno si rivolge all’umanità addormentata, alienata, sottomessa a verità esterne, fisse, imposte. La sua è una filosofia della luce interiore: la verità non si eredita, non si impone, non si riceve dall’alto. Si conquista attraverso la ricerca, lo studio, l’intuizione. È una verità in movimento, che si dispiega nell’incontro tra mente e mondo, tra luce e materia.

In questo senso, il “vero” non è un oggetto statico, ma un processo di liberazione. Significa imparare a vedere oltre l’ombra, a non confondere il riflesso con la cosa, a vivere secondo la propria natura razionale e spirituale. Per Bruno, questo percorso è difficile, spesso tragico (come la sua vita dimostra), ma è l’unica via verso l’autenticità.

L’intero impianto poetico si presta, dunque, a essere letto come un’espressione sintetica e sorprendentemente chiara di alcuni dei principi fondamentali della filosofia di Giordano Bruno: la critica all’illusione, l’invito a vivere secondo ragione, la valorizzazione del presente, la centralità della luce come metafora del pensiero e della verità, e infine l’unità profonda del cosmo. In questa prospettiva, l’ombra non è che il punto di partenza per una presa di coscienza più alta: solo riconoscendo ciò che è ombra, si può scegliere consapevolmente la luce.