La celeberrima frase di Friedrich Nietzsche, tratta da Così parlò Zarathustra, “Io vi dico: bisogna avere ancora un caos dentro di sé per partorire una stella danzante”, racchiude uno dei concetti chiave della sua filosofia: l’idea del caos come fonte creativa, una condizione necessaria per la trasformazione e l’elevazione dell’individuo.

Nel pensiero comune, il caos viene spesso associato alla distruzione, al disordine e all’incapacità di produrre qualcosa di strutturato. Per Nietzsche, invece, il caos ha una connotazione completamente diversa. Esso rappresenta l’origine del divenire, il terreno fertile da cui può sorgere una nuova creazione, un nuovo ordine superiore. Il caos, quindi, non è la negazione dell’ordine, ma una sua possibile condizione preliminare. È solo abbracciando il caos che l’individuo può superare i limiti imposti dalla tradizione e dalla morale comune.

L’immagine della “stella danzante” simboleggia la creazione di qualcosa di magnifico e vitale, che può nascere solo da chi è in grado di convivere con il disordine interno. In questo senso, il caos non è solo distruttivo, ma soprattutto generativo: è il principio dinamico che muove la vita e la crescita.

Il caos è strettamente collegato all’idea di superamento dell’uomo ordinario, concetto centrale nella filosofia di Nietzsche. Il superuomo (Übermensch) è colui che non si sottomette alle regole prestabilite, alle convenzioni morali o ai dogmi religiosi, ma che osa andare oltre, reinventando sé stesso. Questa trasformazione non può avvenire senza caos, senza il disordine e la rottura con il passato. Il superuomo è colui che accetta il caos dentro di sé come parte integrante del processo creativo.

Nel contesto di Nietzsche, il caos è, quindi, essenziale per l’autosuperamento: la vecchia morale deve essere distrutta per permettere la nascita di nuovi valori. Questo processo di demolizione delle vecchie strutture è doloroso e destabilizzante, ma necessario affinché l’individuo possa realizzare pienamente il proprio potenziale.

Un altro importante riferimento al caos nella filosofia nietzschiana è il legame con la figura mitologica di Dioniso, il dio greco dell’ebbrezza e del disordine, che rappresenta per Nietzsche la forza vitale e caotica della natura, in contrasto con Apollo, simbolo dell’ordine e della razionalità. Il filosofo vede in Dioniso il principio di vita più autentico, in cui il caos non è qualcosa da temere, ma una forza creativa e vitale da abbracciare.

In La nascita della tragedia, Nietzsche approfondisce il contrasto tra gli impulsi apollinei e dionisiaci, sottolineando come la vera arte e la vera vita nascano dall’equilibrio dinamico tra ordine e caos, tra forma e forza creativa. La vera saggezza risiede nella capacità di accettare e vivere con il caos, senza cercare di dominarlo o eliminarlo completamente.

Il caos nietzschiano è anche una metafora per la libertà individuale. Solo chi è disposto a rinunciare alla sicurezza di un’esistenza ordinata e prevedibile, accettando il rischio e l’incertezza del caos, può aspirare alla vera libertà. In un certo senso, il caos è il punto di partenza per l’autonomia dell’individuo. L’ordine precostituito, le regole sociali e morali imposte dall’esterno limitano la creatività e la libertà di chi aspira a qualcosa di più grande.

Nietzsche credeva che la cultura occidentale, con le sue radici platoniche e cristiane, avesse ridotto l’individuo a uno stato di passività e sottomissione. Per poter vivere autenticamente, era necessario rompere con queste catene e accettare il caos come una parte fondamentale della vita umana. Solo così si può ottenere la libertà creativa di “partorire stelle danzanti”.

Un altro concetto chiave della filosofia nietzschiana è l’idea dell’eterno ritorno, secondo cui ogni evento nella vita si ripete all’infinito. Questo concetto è spesso interpretato come un’ulteriore manifestazione del caos: l’idea che non vi sia un ordine lineare e predeterminato nell’universo, ma piuttosto un ciclo caotico e imprevedibile di eventi. L’eterno ritorno invita l’individuo a vivere ogni momento della propria vita come se dovesse ripetersi all’infinito. Ciò richiede un’eccezionale forza interiore e la capacità di abbracciare il caos del divenire senza cercare rifugio in illusioni di stabilità o sicurezza. In questo senso, l’accettazione del caos è anche l’accettazione della vita nella sua pienezza, senza cercare di negarne la complessità e l’incertezza.

Per Nietzsche, dunque, il caos non è una condizione da temere o da evitare, ma piuttosto una forza necessaria per l’autosuperamento e la creazione. Solo abbracciando il disordine e l’incertezza, accettando la caducità dei valori prestabiliti, l’individuo può aspirare a realizzare il proprio potenziale creativo e a dare vita a nuove forme di esistenza.

La “stella danzante” è il simbolo di ciò che possiamo diventare solo se siamo disposti a vivere con il caos dentro di noi. Non è solo un’esortazione alla creatività, ma anche un invito a una vita autentica, libera dalle catene dell’ordine imposto e pronta a immergersi nel divenire continuo del mondo. Nietzsche ci chiede, in ultima analisi, di vedere il caos come il primo passo verso la libertà e la grandezza umana.

Aristotele utilizza il termine postulato (in greco, aitêma) in riferimento ai princìpi che, pur non essendo dimostrabili, devono essere accettati come veri per poter spiegare determinati fenomeni o per fondare una teoria. Per Aristotele, i postulati sono premesse autoevidenti o che si accettano sulla base dell’esperienza e costituiscono il punto di partenza per l’indagine filosofica o scientifica. Nei suoi Analitici Secondi, il filosofo greco discute dei princìpi primi, ovvero quelle verità che non possono essere dimostrate a partire da altre premesse, ma che sono necessarie per poter formulare ulteriori dimostrazioni. Tra questi princìpi vi sono il principio di non contraddizione, che afferma che una proposizione non può essere vera e falsa allo stesso tempo ed è considerato uno dei postulati più basilari della logica aristotelica; il principio di identità, secondo cui ogni cosa è identica a se stessa (anche questo principio non è dimostrabile, ma viene accettato come evidente e necessario per la comprensione della realtà); il principio del terzo escluso, con il quale Aristotele afferma che, per ogni proposizione, o essa è vera, o il suo contrario è vero (questo principio è fondamentale per la logica e per il discorso scientifico, sebbene non possa essere dimostrato attraverso ulteriori ragionamenti). Per Aristotele, dunque, i postulati costituiscono le fondamenta stesse del pensiero razionale. Senza di essi, non sarebbe possibile alcuna dimostrazione scientifica o filosofica e devono essere accettati come veri, in quanto autoevidenti o comunque necessari per procedere nell’indagine della realtà.

Aristotele utilizza il termine postulato (in greco, aitêma) in riferimento ai princìpi che, pur non essendo dimostrabili, devono essere accettati come veri per poter spiegare determinati fenomeni o per fondare una teoria. Per Aristotele, i postulati sono premesse autoevidenti o che si accettano sulla base dell’esperienza e costituiscono il punto di partenza per l’indagine filosofica o scientifica. Nei suoi Analitici Secondi, il filosofo greco discute dei princìpi primi, ovvero quelle verità che non possono essere dimostrate a partire da altre premesse, ma che sono necessarie per poter formulare ulteriori dimostrazioni. Tra questi princìpi vi sono il principio di non contraddizione, che afferma che una proposizione non può essere vera e falsa allo stesso tempo ed è considerato uno dei postulati più basilari della logica aristotelica; il principio di identità, secondo cui ogni cosa è identica a se stessa (anche questo principio non è dimostrabile, ma viene accettato come evidente e necessario per la comprensione della realtà); il principio del terzo escluso, con il quale Aristotele afferma che, per ogni proposizione, o essa è vera, o il suo contrario è vero (questo principio è fondamentale per la logica e per il discorso scientifico, sebbene non possa essere dimostrato attraverso ulteriori ragionamenti). Per Aristotele, dunque, i postulati costituiscono le fondamenta stesse del pensiero razionale. Senza di essi, non sarebbe possibile alcuna dimostrazione scientifica o filosofica e devono essere accettati come veri, in quanto autoevidenti o comunque necessari per procedere nell’indagine della realtà. afferma che esistono tre postulati fondamentali, che non possono essere provati dalla ragione pura, ossia dalla ragione teoretica e conoscitiva, ma devono essere accettati in quanto funzionali all’agire morale: l’immortalità dell’anima, secondo cui l’uomo deve poter presupporre l’immortalità dell’anima per giustificare la possibilità di una crescita morale infinita, un’idea che non può essere dimostrata ma che è necessaria per un sistema etico coerente; l’esistenza di Dio, postulato connesso alla necessità di una giustizia perfetta nell’universo morale (se Dio non esistesse, non vi sarebbe alcuna garanzia che la virtù e la felicità si congiungano necessariamente, il che renderebbe l’agire morale privo di una finalità ultima); la libertà, che è il presupposto dell’agire morale, senza il quale l’etica kantiana, basata sull’autonomia e sulla responsabilità dell’individuo, non avrebbe senso (anche se non è possibile dimostrare con certezza la libertà dell’uomo dal punto di vista teoretico, dobbiamo ammetterla come un presupposto pratico per giustificare la possibilità di un agire etico). Per Kant, dunque, i postulati sono strumenti attraverso cui la ragione pratica colma i limiti della ragione teoretica, permettendo di accettare l’esistenza di realtà come Dio, l’anima e la libertà. Questi non sono dimostrabili attraverso l’esperienza, ma sono indispensabili per giustificare la moralità e il senso della vita umana.

afferma che esistono tre postulati fondamentali, che non possono essere provati dalla ragione pura, ossia dalla ragione teoretica e conoscitiva, ma devono essere accettati in quanto funzionali all’agire morale: l’immortalità dell’anima, secondo cui l’uomo deve poter presupporre l’immortalità dell’anima per giustificare la possibilità di una crescita morale infinita, un’idea che non può essere dimostrata ma che è necessaria per un sistema etico coerente; l’esistenza di Dio, postulato connesso alla necessità di una giustizia perfetta nell’universo morale (se Dio non esistesse, non vi sarebbe alcuna garanzia che la virtù e la felicità si congiungano necessariamente, il che renderebbe l’agire morale privo di una finalità ultima); la libertà, che è il presupposto dell’agire morale, senza il quale l’etica kantiana, basata sull’autonomia e sulla responsabilità dell’individuo, non avrebbe senso (anche se non è possibile dimostrare con certezza la libertà dell’uomo dal punto di vista teoretico, dobbiamo ammetterla come un presupposto pratico per giustificare la possibilità di un agire etico). Per Kant, dunque, i postulati sono strumenti attraverso cui la ragione pratica colma i limiti della ragione teoretica, permettendo di accettare l’esistenza di realtà come Dio, l’anima e la libertà. Questi non sono dimostrabili attraverso l’esperienza, ma sono indispensabili per giustificare la moralità e il senso della vita umana.

La sua carriera è stata breve, ma bruciò con la potenza di una stella cadente. Con la Big Brother and the Holding Company aveva dato vita a un suono nuovo, crudo, che mescolava psichedelia e blues, ma è stata la sua voce a renderla unico. Cheap Thrills divenne presto un album simbolo di un’epoca, e Janis la sacerdotessa di una generazione disillusa e in cerca di sé stessa.

La sua carriera è stata breve, ma bruciò con la potenza di una stella cadente. Con la Big Brother and the Holding Company aveva dato vita a un suono nuovo, crudo, che mescolava psichedelia e blues, ma è stata la sua voce a renderla unico. Cheap Thrills divenne presto un album simbolo di un’epoca, e Janis la sacerdotessa di una generazione disillusa e in cerca di sé stessa.

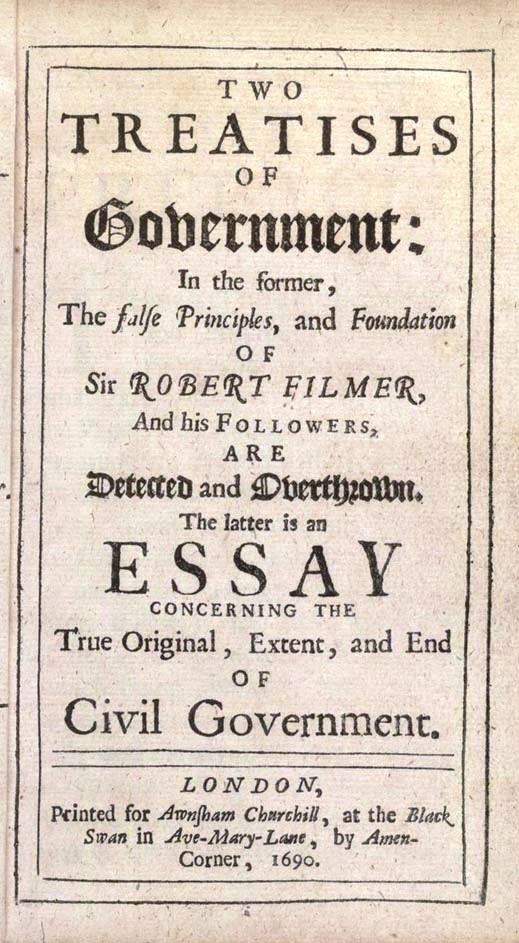

Nel magnum opus Due trattati sul governo, pubblicata anonima nel 1690, John Locke tesse una tela intricata e raffinata di idee, che hanno plasmato i fondamenti del pensiero liberale moderno. Quest’opera non è un semplice trattato politico, ma attraversa l’essenza stessa della libertà e della legittimità politica, un inno ai diritti innati dell’individuo e alla sovranità del popolo.

Nel magnum opus Due trattati sul governo, pubblicata anonima nel 1690, John Locke tesse una tela intricata e raffinata di idee, che hanno plasmato i fondamenti del pensiero liberale moderno. Quest’opera non è un semplice trattato politico, ma attraversa l’essenza stessa della libertà e della legittimità politica, un inno ai diritti innati dell’individuo e alla sovranità del popolo.