Che l’amore illumini il 2025, guidandoci e ispirandoci a creare, crescere

e connetterci per rendere noi stessi e il mondo migliori

Buon 2025 a voi tutti!

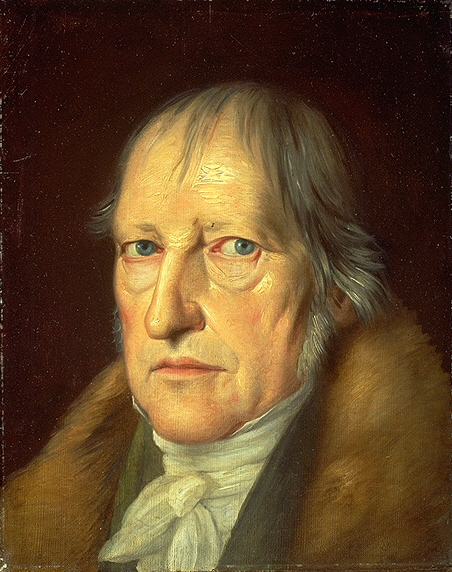

Friedrich Nietzsche, con la sua celebre affermazione “Quel che si fa per amore, è sempre al di là del bene e del male”, ci invita a riflettere sull’essenza dell’amore come forza primigenia che trascende i giudizi morali e le convenzioni sociali. L’amore non è semplicemente un’emozione o un sentimento, ma un’esperienza rivoluzionaria, capace di cambiare l’essere umano e il mondo intorno a lui.

Per comprendere appieno il valore dell’amore, dobbiamo capirne la natura, il potenziale trasformativo e l’utilità nel tessuto della nostra esistenza.

L’amore è una delle più potenti forze creatrici dell’umanità. Ha spinto uomini e donne a realizzare imprese straordinarie: costruire monumenti, creare opere d’arte immortali e dedicare intere vite alla cura degli altri. Questa capacità di generare bellezza, cambiamento e innovazione nasce dal fatto che l’amore non è legato alla razionalità o alla morale ordinaria; esso opera in una dimensione più profonda, quella dell’autenticità e dell’ispirazione. Per amore si superano ostacoli, si sfidano regole, si cambia il corso della storia. È una forza che non conosce limiti, una scintilla che accende il fuoco della creazione.

Oltre alla sua dimensione creatrice, l’amore è anche un potente motore di crescita personale. Amare significa aprirsi all’altro, mettere da parte il proprio ego e accettare vulnerabilità e compromessi. Questo processo, che può essere doloroso, ci porta a crescere come individui, a scoprire parti di noi stessi che altrimenti rimarrebbero nascoste. L’amore ci insegna l’empatia, la generosità e il valore del dono incondizionato. Ci permette di superare i confini del nostro piccolo mondo interiore per abbracciare un’umanità più ampia, fatta di relazioni e connessioni autentiche.

Nietzsche ci induce a considerare l’amore come una forza che non si piega alle categorie di giusto e sbagliato. Ciò che si fa per amore è puro, autentico, non calcolato. Questa libertà dagli schemi morali tradizionali rende l’amore unico nel suo genere: esso agisce per un principio superiore, che non può essere definito da leggi esterne. Questo non significa che l’amore sia privo di etica; al contrario, la sua etica è interna, profonda, e si basa su valori universali come la verità e la bellezza.

Dal punto di vista collettivo, l’amore è ciò che tiene uniti gli esseri umani. È il fondamento delle relazioni, delle famiglie e delle comunità. Senza amore, il mondo sarebbe frammentato, governato da interessi egoistici e alienazione. È l’amore che ci spinge a costruire ponti invece di muri, a vedere negli altri non nemici, ma fratelli e sorelle. L’amore è ciò che ci ricorda la nostra comune umanità, al di là delle differenze di cultura, religione o provenienza.

In questo nuovo anno che sta per iniziare possiamo guardare all’amore come a un faro che ci guida verso un futuro migliore. L’amore è il filo conduttore che ci permette di navigare attraverso le sfide, di trovare speranza nei momenti difficili e di celebrare le gioie della vita. In questo nuovo anno, auguro che l’amore sia il motore delle vostre azioni, che vi spinga a creare, a crescere e a connettervi con gli altri.

Che l’amore illumini i vostri giorni e renda questo 2025 un anno pieno di significato, bellezza e autenticità.

Che sia un anno in cui, al di là del bene e del male, possiamo tutti agire con amore, per rendere il mondo un luogo migliore.

Buon anno a voi tutti!