Il contrappasso costituisce uno dei concetti centrali nella Divina Commedia di Dante Alighieri – in particolare, nella prima Cantica, l’Inferno – simbolizzando l’idea di una giustizia divina perfetta e implacabile. Ogni punizione subìta dai peccatori riflette, in modo figurativo o speculare, la natura del peccato da loro commesso in vita. Questo principio è sì un elemento narrativo, ma anche una chiave di lettura teologica, morale e filosofica, che permette di comprendere l’ordine universale immaginato da Dante. Attraverso il contrappasso, infatti, il sommo poeta costruisce un sistema che intreccia tradizione religiosa, riferimenti letterari e una profonda riflessione sul peccato umano.

Sebbene Dante lo codifichi in modo innovativo, il contrappasso si radica in una lunga tradizione culturale e filosofica. La corrispondenza tra peccato e punizione si ritrova già nell’antichità e nel pensiero religioso precedente al poeta, suggerendo un’idea di giustizia divina che premia o punisce in base alle azioni compiute.

Nel mondo classico, il modello di una giustizia proporzionale si manifestava nei racconti mitologici e nelle opere di filosofi come Platone. La mitologia greca fornisce esempi paradigmatici: la punizione di Tantalo, che soffre fame e sete eterne circondato da cibo e acqua irraggiungibili, o di Sisifo, condannato a spingere un masso fino alla sommità di un monte, vedendolo rotolare nuovamente alla base ogni volta che raggiungesse la cima, esprimono il principio per cui la pena è correlata al crimine o alle colpe morali. Platone, invece, in dialoghi come Gorgia e Repubblica, formulò un sistema di giudizio delle anime nell’aldilà, con cui queste erano punite o premiate in funzione delle loro azioni terrene, anticipando una corrispondenza diretta con il contrappasso dantesco.

Il contrappasso trovò terreno fertile anche nel contesto biblico e teologico. La Bibbia contiene numerosi esempi di giustizia divina proporzionata. Nel Libro dei Proverbi (26:27) si afferma: “Chi scava una fossa vi cadrà dentro, e chi rotola una pietra gli ricadrà addosso”, un’immagine che sottolinea l’inevitabile ritorno delle conseguenze delle azioni. Analogamente, nel Libro dell’Esodo, nel Libro dei Numeri e nel Nuovo Testamento si trovano moltissimi episodi in cui le azioni peccaminose conducono direttamente alla punizione. In Esodo, 32, quando gli Israeliti si costruirono un idolo e lo adorarono, Mosè, per ordine di Dio, distrusse il vitello d’oro e chiese ai Leviti di punire i colpevoli, portando alla morte di circa tremila uomini, dimostrando come l’idolatria venisse severamente condannata. In Numeri, 16, è narrata la punizione per coloro che sfidarono l’autorità di Mosè e Aronne: la terra si aprì e inghiottì i ribelli, comprovando il giudizio immediato di Dio. In Luca, 16:19-31, la parabola di Lazzaro e il ricco illustrò il destino eterno di chi vive senza considerare i comandamenti di Dio e senza compassione per il prossimo, presentando il tormento dell’inferno come punizione definitiva. In Matteo, 26:14-25, Giuda, dopo aver tradito Gesù, si rese conto della gravità del suo peccato, provando rimorso e, infine, suicidandosi, riflettendo, così, la disperazione che può scaturire da un grave peccato. In Atti, 5:1-11. Anania e Saffira mentirono sulla vendita di un terreno e morirono immediatamente dopo essere stati smascherati da Pietro, mostrando la gravità del mentire a Dio e alla comunità.

I Padri della Chiesa proposero riflessioni sulla giustizia divina che influenzarono profondamente Dante. In particolare, Agostino descrisse il peccato come una disarmonia nell’ordine stabilito da Dio, che richiede una correzione proporzionata per ristabilire l’equilibrio cosmico. Nel Medioevo, il concetto di giustizia divina si mescolò con la filosofia scolastica di Tommaso d’Aquino, che nella Summa Theologiae analizzò il rapporto tra libero arbitrio, peccato e retribuzione. Tommaso rimarcò che le pene nell’aldilà non fossero arbitrarie, ma rispecchiassero l’ordine morale dell’universo. Dante riprese e sviluppò questa tradizione, trasformando il contrappasso in un meccanismo narrativo di straordinaria potenza simbolica.

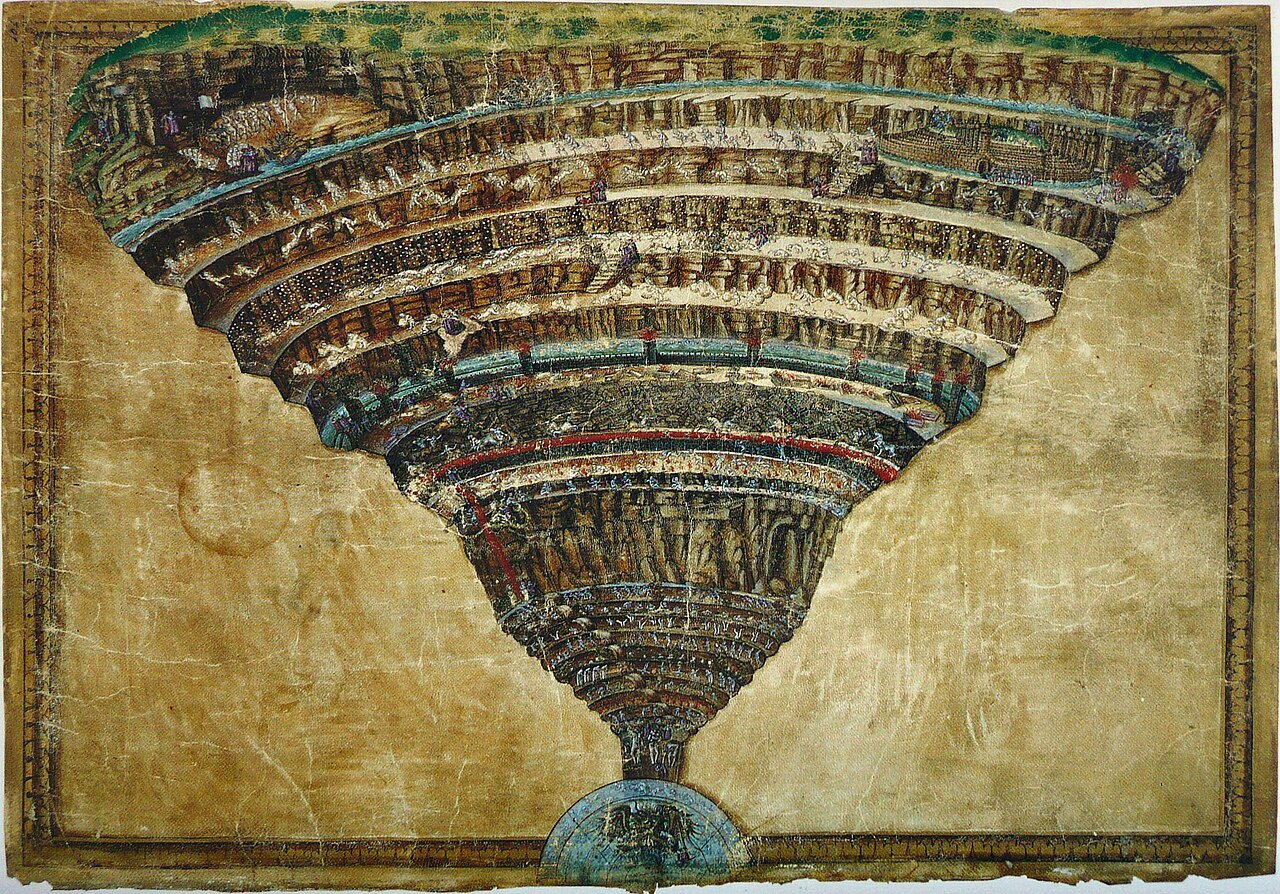

Il contrappasso appare in modo sistematico nell’Inferno, dove i peccatori sono puniti in modo proporzionato ai peccati commessi in vita. Tuttavia, tracce di questo principio si individuano anche nel Purgatorio e, in una forma positiva, come corrispondenza tra merito e beatitudine, nel Paradiso.

Il contrappasso per analogia è il più frequente nell’Inferno. Si basa su una somiglianza tra il peccato e la pena. Nel Canto V, Dante descrive la pena dei lussuriosi, travolti da una bufera incessante (La bufera infernal, che mai non resta, / mena li spirti con la sua rapina;). La loro punizione riflette l’irrequietezza e la mancanza di controllo che caratterizzò le loro vite. Paolo e Francesca, ad esempio, sono trasportati dal vento, incapaci di trovare riposo, proprio come in vita furono trascinati dalla passione incontrollabile. La tempesta è una rappresentazione del loro peccato e un’immagine del tormento interiore a cui furono soggetti. Nel Canto XX, gli indovini, che osarono scrutare il futuro, sono condannati a camminare con il collo torto e rivolto all’indietro (ciascun tra ’l mento e ’l principio del casso, / ché da le reni era tornato ’l volto, / e in dietro venir li convenia, / perché ’l veder dinanzi era lor tolto.). Questa deformità fisica è una rappresentazione vivida della loro colpa: cercarono di vedere ciò che non era loro concesso e ora sono costretti a guardare solo il passato, privati della loro presunta capacità di predizione.

In altri casi, Dante utilizza il contrappasso per contrasto, rendendo la punizione l’opposto della colpa. Nel Canto III, gli ignavi, coloro che in vita non presero mai una posizione tra il bene e il male, sono costretti a correre incessantemente dietro a un’insegna (una ’nsegna / che girando correva tanto ratta, / che d’ogne posa mi parea indegna), punti da vespe e mosconi. La loro punizione rimanda alla loro condizione di inutilità morale: in vita non scelsero mai un obiettivo e ora sono condannati a inseguire eternamente qualcosa di vuoto.

Alcuni contrappassi sono estremamente simbolici e riflettono in modo profondo la natura del peccato. Nel Canto XIII, i suicidi sono trasformati in secchi cespugli, privati del corpo che in vita rifiutarono (Non fronda verde, ma di color fosco; / non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti; / non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco.). La loro punizione esprime la loro negazione della carne e della vita, un dono divino. Solo attraverso la violenza (quando i rami sono spezzati) possono esprimersi, un’immagine dolorosa della loro condizione di alienazione. Nel Canto XXX, i falsari soffrono di malattie orribili e contagiose, come la lebbra, la scabbia e l’idropisia, che rappresentano la corruzione morale delle loro azioni (e va rabbioso altrui così conciando. […] La grave idropesì, che sì dispaia / le membra con l’omor che mal converte, / che ’l viso non risponde a la ventraia, […] Chi son li due tapini / che fumman come man bagnate ’l verno). La loro degradazione fisica è il simbolo della menzogna e della frode che li contraddistinse in vita.

Il contrappasso nella Divina Commedia ha molteplici funzioni. Dal punto di vista teologico e morale, ribadisce la perfezione della giustizia divina. Ogni punizione è appropriata al peccato, sottolineando l’idea che l’aldilà sia governato da un ordine morale inviolabile. Sul piano simbolico e poetico, le pene inflitte ai dannati non sono meri castighi, ma illustrano metaforicamente la loro colpa. Dante utilizza immagini forti e indimenticabili per stimolare la meditazione morale e coinvolgere il lettore. Infine, narrativamente, il contrappasso arricchisce l’opera di un’estrema varietà, rendendo ciascun canto unico. Ogni pena diventa una storia, un’occasione per esaminare le implicazioni del peccato e le dinamiche della giustizia.

Il contrappasso nella Divina Commedia, quindi, costituisce l’essenza della visione dantesca della giustizia divina. Radicato in una ricca tradizione letteraria e religiosa, nelle mani di Dante diventa strumento poetico di straordinaria potenza. Le punizioni non sono solo castighi, ma veri e propri specchi dell’animo umano, che invitano il lettore a confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni. La forza del contrappasso risiede proprio nella sua capacità di unire il rigore teologico alla bellezza simbolica, creando versi universali e sempre attuali.

Leone applica una filosofia simile nel cinema, sfruttando i contrasti tra silenzio e suono, immobilità e movimento, per costruire sequenze di tensione estrema. In C’era una volta il West (1968), l’arrivo di Harmonica (Charles Bronson) è introdotto da un lungo silenzio, rotto soltanto dai suoni ambientali: il cigolio di una ventola, il ronzio di una mosca. Leone utilizza questi dettagli per creare un’atmosfera opprimente, che esplode nell’improvviso sparo. Il contrasto non è solo visivo, ma multisensoriale, amplificando il coinvolgimento dello spettatore.

Leone applica una filosofia simile nel cinema, sfruttando i contrasti tra silenzio e suono, immobilità e movimento, per costruire sequenze di tensione estrema. In C’era una volta il West (1968), l’arrivo di Harmonica (Charles Bronson) è introdotto da un lungo silenzio, rotto soltanto dai suoni ambientali: il cigolio di una ventola, il ronzio di una mosca. Leone utilizza questi dettagli per creare un’atmosfera opprimente, che esplode nell’improvviso sparo. Il contrasto non è solo visivo, ma multisensoriale, amplificando il coinvolgimento dello spettatore.