Taken from my lectures as a Teachinig Fellow in International Law at Università degli Studi “Link”, these reflections highlight how State sovereignty and International Law are profoundly influenced by globalization, economic integration and digital technologies, raising fundamental questions about global governance, State autonomy and the adaptation of legal structures to new economic and technological realities.

Part II

International Law and economics

The periodic transformation of Private International Law invariably prompts questions regarding the existence of a public international organization endowed with the authority to promulgate regulations and ensure their adherence and implementation. The safeguarding of interests that transcend those of individual States was addressed through the establishment of the League of Nations and subsequently the United Nations. These entities mandated States to relinquish their right to engage in war and to uphold the fundamental rights delineated in the 1948 Universal Declaration of Human Rights. The concept of sovereign power as a market regulator diminished and ultimately vanished with the emergence of the European Community, which redefined national States from absolute sovereigns to associative sovereigns, thereby rendering the notion of sovereignty fluid and incompatible with rigid definitions.

The ascendancy of the concept of “supranationality” signifies a departure from the traditional notion of sovereignty, the decline of the conventional State model, and a redefinition of power, which is no longer confined to the territory under the sovereignty of individual States. By ceding portions of their power to supranational bodies and institutions, national States adopt a supplementary role, becoming components of a system characterized by layered sovereignties and integral to a global interaction framework where sovereignty is systematically dispersed and subject to the compelled abdication of increasing segments of authority.

Globalization is typified by the progressive self-regulation of the economy, asserting its independence from the State, which assumes an increasingly peripheral role. National sovereignty wanes as economic and social interactions become de-territorialized, accentuating the importance of transnational economic regulation and the centralization of global political decision-making. The market, evolving into an independent legal regime along with the lex mercatoria, reshapes global economic regulations, underscoring the adaptability and flexibility of transnational economic law.

Transnational corporations, unshackled from territorial constraints, represent a novel form of global sovereignty, orchestrating their operations according to the demands of the global market without specific allegiance to any State. This evolution signifies a pivotal shift in the State’s role in favour of market dynamics propelled by transnational enterprises, which emerge as central pillars of the global economy, influencing economies and markets through their investment decisions.

Within the European Union, the interplay between interdependence and the collision of sovereignties is especially salient, given its distinctive historical, cultural, and institutional attributes. European integration epitomizes a vital model for global cooperation. Nonetheless, the global financial crisis, epitomized by the sovereign debt and financial institutions crisis in Europe that commenced in 2008, has significantly impacted this integration process. Economic adversities may foster divergent dynamics: they may necessitate expanded collaboration, yet simultaneously encourage trends towards protectionism, hostility, and the resurgence of nationalism and populism. However, not all conflicts or procedural delays within international or supranational decision-making frameworks yield negative outcomes. In certain instances, the mutual dependency between States and communal entities may even intensify. The Economic and Monetary Union, for example, rests on four principal strategic pillars for the future: 1) harmonization of financial and banking oversight systems; 2) implementation of coordinated or unified strategies for taxation, joint budget management, and public debt mutualization; 3) centralization of directives for economic policy and national structural reforms; 4) introduction of new frameworks and structures to enhance the democratic legitimacy of EU and Eurozone central authorities. Nevertheless, the path toward European integration can be fraught with conflicts, where central powers, although legitimized and shaped by the national interests of dominant nations, tend to constrain national sovereignties, with various implications for community identity. At times, the integration process may appear uncertain, hesitant, and at times inefficient, influenced also by actors representing specific interests, potentially in conflict with collective ones. The ideal objective would be to channel sovereign tensions into a catalyst for augmented cooperation.

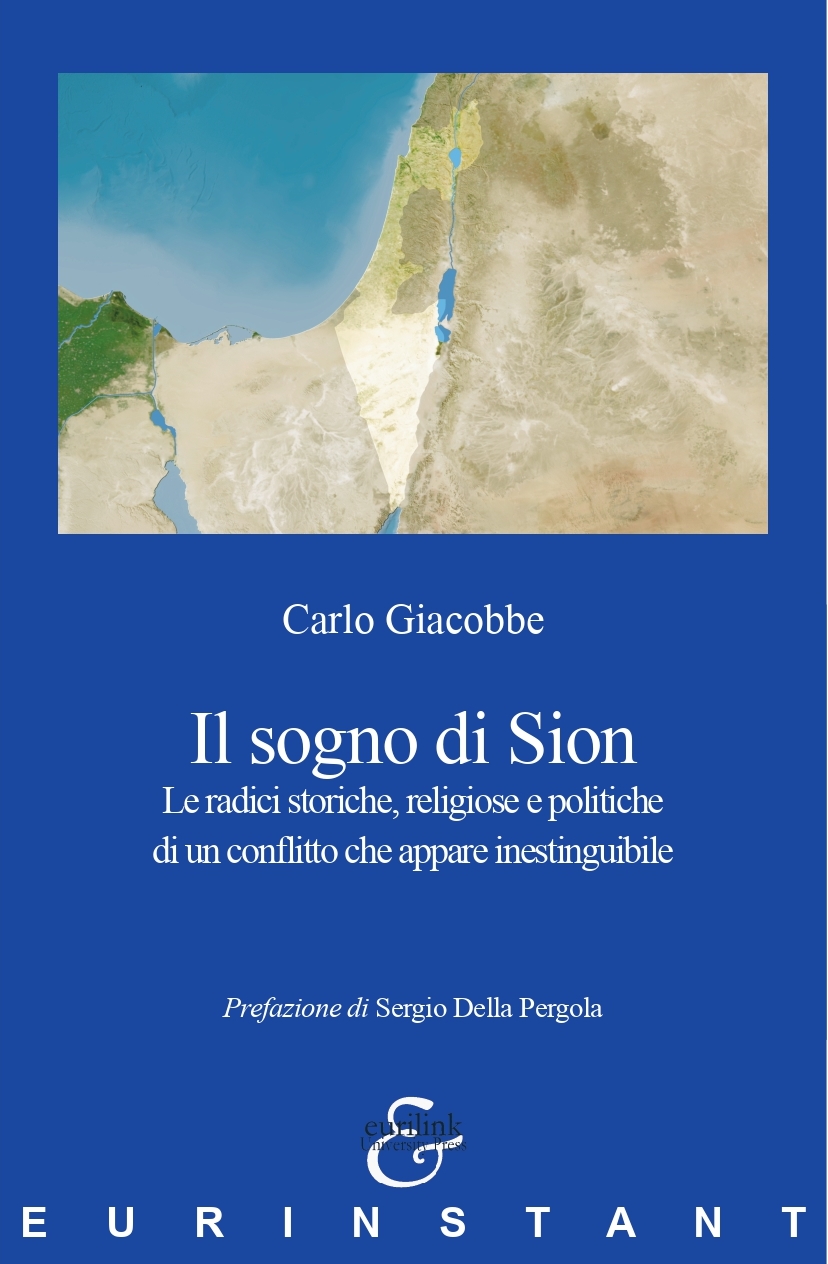

“Il sogno di Sion – Le radici storiche, religiose e politiche di un conflitto che appare inestinguibile”, Eurilink University Press, 2024, di Carlo Giacobbe, giornalista, già corrispondente e inviato speciale per l’Ansa in Israele, saggista e autore poliedrico, fornisce una profonda analisi del conflitto israelo-palestinese, esplorando le sue radici storiche, religiose e politiche. Attraverso una narrazione che intreccia eventi storici e attualità, figure storiche e movimenti di popoli, l’Autore offre una prospettiva sulle complesse dinamiche di questo conflitto duraturo. La prefazione di Sergio Della Pergola pone il contesto attuale del conflitto, enfatizzando il ruolo di Israele come cartina di tornasole per i processi di lungo periodo nell’Occidente e la critica situazione derivante dall’aggressione di Hamas del 7 ottobre 2023.

“Il sogno di Sion – Le radici storiche, religiose e politiche di un conflitto che appare inestinguibile”, Eurilink University Press, 2024, di Carlo Giacobbe, giornalista, già corrispondente e inviato speciale per l’Ansa in Israele, saggista e autore poliedrico, fornisce una profonda analisi del conflitto israelo-palestinese, esplorando le sue radici storiche, religiose e politiche. Attraverso una narrazione che intreccia eventi storici e attualità, figure storiche e movimenti di popoli, l’Autore offre una prospettiva sulle complesse dinamiche di questo conflitto duraturo. La prefazione di Sergio Della Pergola pone il contesto attuale del conflitto, enfatizzando il ruolo di Israele come cartina di tornasole per i processi di lungo periodo nell’Occidente e la critica situazione derivante dall’aggressione di Hamas del 7 ottobre 2023.

The volume “Sustainability Reporting in Museums” by Elena Borin, associate professor in Business Administration and Financial Accounting at “Link” University in Rome, and board member of ENCATC – European Network on Cultural Management and Policy (Brussels, Belgium), published by Eurilink University Press in 2023, situates museums within the larger context of cultural and creative sectors (CCIs), emphasizing their significant contribution to the global economy. With museums experiencing steady growth over the past seven decades, the book presents a powerful debate for their role not just as custodians of cultural heritage but as active participants in the sustainability discourse. The detailed analysis of the cultural policies and socio-economic contexts of Italy and Spain provides a nuanced understanding of how museums in these countries are navigating the challenges and opportunities presented by sustainability.

The volume “Sustainability Reporting in Museums” by Elena Borin, associate professor in Business Administration and Financial Accounting at “Link” University in Rome, and board member of ENCATC – European Network on Cultural Management and Policy (Brussels, Belgium), published by Eurilink University Press in 2023, situates museums within the larger context of cultural and creative sectors (CCIs), emphasizing their significant contribution to the global economy. With museums experiencing steady growth over the past seven decades, the book presents a powerful debate for their role not just as custodians of cultural heritage but as active participants in the sustainability discourse. The detailed analysis of the cultural policies and socio-economic contexts of Italy and Spain provides a nuanced understanding of how museums in these countries are navigating the challenges and opportunities presented by sustainability. “ARCHITETTURA SOCIALE – Scritti da la terza pagina de L’OSSERVATORE ROMANO”, di Mario Panizza, già professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana e rettore dell’Università degli Studi “Roma Tre”, edito, nel giugno 2023, da Eurilink University Press, raccoglie gli articoli pubblicati dall’Autore, dal maggio 2019 al maggio 2023, sul quotidiano della Città del Vaticano. Il florilegio fornisce l’opportunità di esplorare un’interessante collezione di “relazioni”, focalizzate sull’intersezione tra architettura e società e le implicazioni culturali che ne derivano, costituendo anche un significativo contributo alla letteratura architettonica e arricchendo il dibattito su come questa scienza influenzi e sia influenzata dai contesti sociali, culturali e politici.

“ARCHITETTURA SOCIALE – Scritti da la terza pagina de L’OSSERVATORE ROMANO”, di Mario Panizza, già professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana e rettore dell’Università degli Studi “Roma Tre”, edito, nel giugno 2023, da Eurilink University Press, raccoglie gli articoli pubblicati dall’Autore, dal maggio 2019 al maggio 2023, sul quotidiano della Città del Vaticano. Il florilegio fornisce l’opportunità di esplorare un’interessante collezione di “relazioni”, focalizzate sull’intersezione tra architettura e società e le implicazioni culturali che ne derivano, costituendo anche un significativo contributo alla letteratura architettonica e arricchendo il dibattito su come questa scienza influenzi e sia influenzata dai contesti sociali, culturali e politici. “L’idea di ricostruzione. Gli anni della prepolitica 1941-1945 – L’impegno di Alcide De Gasperi e Sergio Paronetto per la costruzione della nuova democrazia italiana e la formazione politica dei cattolici”, opera in quattro volumi (2230 pp.) di Stefano Baietti, pubblicata, nel marzo 2024, per i tipi di Eurilink University Press, costituisce una approfondita ricerca, a livelli molteplici, su quella fase cruciale della storia d’Italia, caratterizzata da un intenso lavoro preparatorio, che gettò le basi per la nascita della Repubblica Italiana. Tale periodo, detto della “prepolitica”, coprì gli anni dal 1941 al 1945, di cui furono protagonisti Alcide De Gasperi e Sergio Paronetto, e il loro fondamentale ruolo nel definire i contorni ideologici e programmatici che avrebbero ispirato la successiva azione politica e governativa nell’Italia post-bellica. Il concetto di prepolitica contemplava l’idea che, prima dell’azione politica concreta, dovesse esserci uno stadio di riflessione profonda sui valori, sugli ideali e sugli obiettivi comuni che si prospettasse di raggiungere, e si rivelò centrale nella teoresi di Paronetto e influente nelle strategie politiche di De Gasperi, una sorta di “maieutica” politica, che preparasse il terreno affinché l’azione politica fosse poi realmente efficace e tendente al bene comune.

“L’idea di ricostruzione. Gli anni della prepolitica 1941-1945 – L’impegno di Alcide De Gasperi e Sergio Paronetto per la costruzione della nuova democrazia italiana e la formazione politica dei cattolici”, opera in quattro volumi (2230 pp.) di Stefano Baietti, pubblicata, nel marzo 2024, per i tipi di Eurilink University Press, costituisce una approfondita ricerca, a livelli molteplici, su quella fase cruciale della storia d’Italia, caratterizzata da un intenso lavoro preparatorio, che gettò le basi per la nascita della Repubblica Italiana. Tale periodo, detto della “prepolitica”, coprì gli anni dal 1941 al 1945, di cui furono protagonisti Alcide De Gasperi e Sergio Paronetto, e il loro fondamentale ruolo nel definire i contorni ideologici e programmatici che avrebbero ispirato la successiva azione politica e governativa nell’Italia post-bellica. Il concetto di prepolitica contemplava l’idea che, prima dell’azione politica concreta, dovesse esserci uno stadio di riflessione profonda sui valori, sugli ideali e sugli obiettivi comuni che si prospettasse di raggiungere, e si rivelò centrale nella teoresi di Paronetto e influente nelle strategie politiche di De Gasperi, una sorta di “maieutica” politica, che preparasse il terreno affinché l’azione politica fosse poi realmente efficace e tendente al bene comune.