La storia dell’arte e del cinema è costellata di figure capaci di ridefinire le regole dei loro linguaggi, inaugurando nuove epoche creative. Michelangelo Merisi da Caravaggio e Sergio Leone appartengono a questa élite di innovatori. Il primo rivoluzionò la pittura tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento; il secondo, quasi quattro secoli dopo, trasformò per sempre il genere western cinematografico. Entrambi ruppero con le convenzioni estetiche del loro tempo, introducendo uno stile inconfondibile, che ha lasciato un segno permanente nella cultura visiva.

La rivoluzione pittorica di Caravaggio

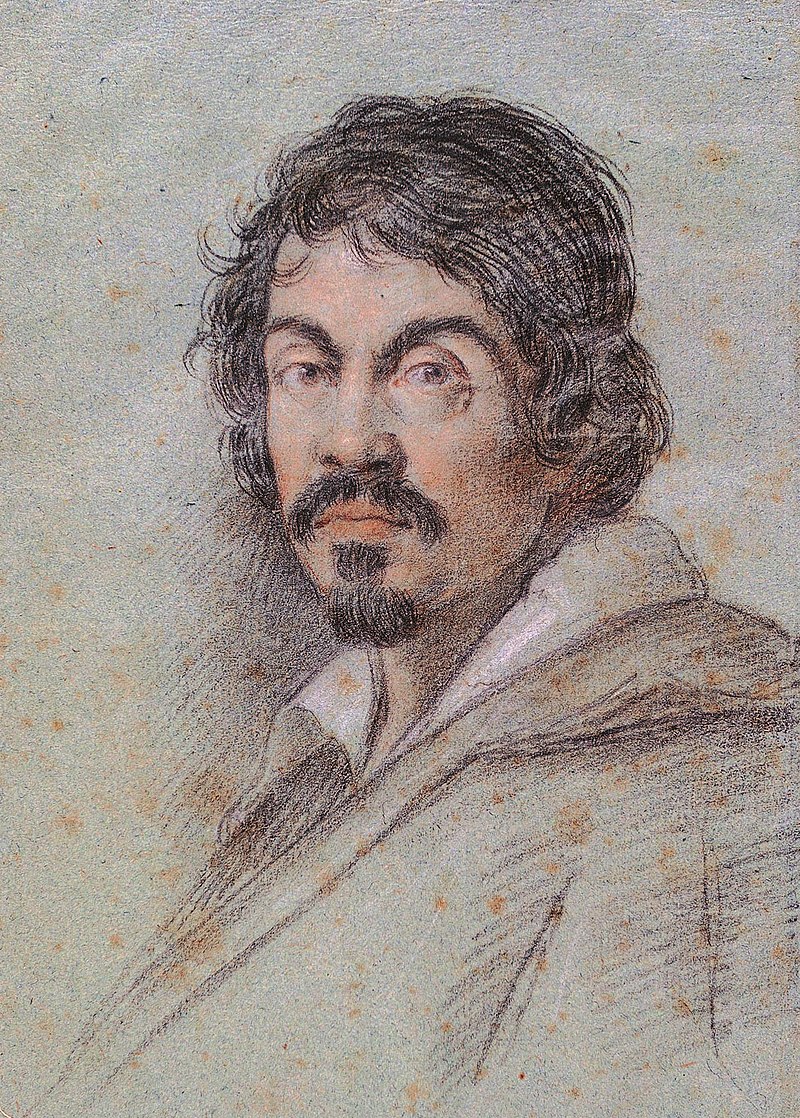

Caravaggio, nato nel 1571, trovò nel chiaroscuro il mezzo per comunicare la profondità delle emozioni umane e la sacralità della realtà quotidiana. La sua arte si distinse per un realismo radicale, che suscitava scandalo e ammirazione. I suoi dipinti non idealizzavano i soggetti: li presentavano con una cruda autenticità, riflettendo la vita così com’era, senza filtri o compromessi.

Opere come La vocazione di san Matteo (1600) rappresentano un momento epocale nella storia della pittura. In questa scena, ambientata in una modesta taverna, Cristo si avvicina al futuro apostolo Matteo con un semplice gesto della mano. La luce divina, che taglia l’oscurità dell’ambiente, non è solo un elemento estetico, ma anche narrativo: guida lo spettatore verso l’istante della chiamata spirituale. Il volto di Matteo esprime incredulità e dubbio, un’emozione umana che trascende il dogma. Un altro esempio emblematico è La Madonna dei pellegrini (1604-1606), dove la Vergine appare scalza, accogliendo due fedeli altrettanto scalzi, segnati dalla fatica del cammino. Questo dettaglio suscitò scandalo tra i contemporanei, ma sottolineava il messaggio inclusivo di una religiosità vicina al popolo. Il martirio di san Matteo (1599-1600) e Giuditta e Oloferne (1603) sono capolavori che illustrano la capacità di Caravaggio di catturare il momento decisivo. Nel primo, l’azione si svolge come in un’istantanea cinematografica: l’assassino si appresta a colpire san Matteo, mentre la folla reagisce con terrore. Nel secondo, il contrasto tra la determinazione di Giuditta e il terrore di Oloferne è amplificato dalla luce che illumina i volti, lasciando il resto in penombra. Con Caravaggio, ogni dipinto diventa un microcosmo di emozioni umane, capace di trascendere il tempo e lo spazio.

Sergio Leone e la reinvenzione del western

Quasi quattro secoli dopo Caravaggio, Sergio Leone (1929-1989) applicò un approccio altrettanto rivoluzionario al western, un genere che negli anni Cinquanta sembrava aver esaurito la propria capacità di innovazione. Con il suo stile personale, il regista non solo reinventò il genere, ma lo trasformò in una forma d’arte epica e universale, capace di parlare al pubblico di tutto il mondo. Il viaggio rivoluzionario di Leone inizia con Per un pugno di dollari (1964), il primo capitolo della cosiddetta “Trilogia del dollaro”. Questo film, ispirato al giapponese Yojimbo di Akira Kurosawa, introduce un antieroe (interpretato da Clint Eastwood) lontano dagli stereotipi hollywoodiani. Il protagonista, soprannominato “l’uomo senza nome”, è un mercenario silenzioso, mosso più dall’istinto di sopravvivenza che da un codice morale eroico.

Con Il buono, il brutto, il cattivo (1966), Leone raggiunge l’apice della sua innovazione narrativa e stilistica. La sequenza finale, il famoso “triello”, ambientato in un cimitero diroccato, è un esempio magistrale di tensione cinematografica. Leone dilata il tempo narrativo con primi piani serrati sugli occhi dei personaggi, intercalati da inquadrature ampie dello spazio. La colonna sonora di Ennio Morricone, con il suo tema iconico, amplifica la drammaticità, rendendo il confronto un’esperienza quasi rituale.

In C’era una volta il West (1968), poi, Leone abbandona la narrazione episodica per una struttura epica. Il film è una meditazione sulla fine del West e sull’inevitabile arrivo della modernità, simboleggiata dalla costruzione della ferrovia. Henry Fonda, solitamente associato a ruoli eroici, interpreta Frank, un villain spietato, incarnando la complessità morale che Leone attribuisce ai suoi personaggi. Come Caravaggio, Leone utilizza la luce e l’ombra per costruire un’atmosfera carica di tensione. L’uso del paesaggio, combinato con il ritmo lento delle scene e i lunghi silenzi, crea un senso di grandiosità quasi sacrale, simile a quello delle tele del maestro lombardo.

Due visioni rivoluzionarie

Sebbene separati da secoli e discipline diverse, Caravaggio e Sergio Leone condividono un approccio simile nell’arte narrativa. Entrambi si concentrano sull’essenza dell’azione e delle emozioni umane, ridefinendo la relazione tra i protagonisti e il contesto che li circonda. Le loro opere non sono semplicemente rappresentazioni estetiche, ma esperienze immersive in cui ogni dettaglio è carico di significato.

Caravaggio e Leone sono maestri nel catturare l’essenza di un momento decisivo, amplificandone l’intensità fino a renderlo universale. Caravaggio congela l’azione nel suo climax emotivo, come in Davide con la testa di Golia (1610), dove il giovane eroe tiene il capo mozzato del gigante con un’espressione che mescola vittoria, pietà e riflessione. La scena non celebra soltanto l’atto eroico, ma penetra la complessità psicologica del personaggio, rendendo evidente il peso morale della violenza. La luce drammatica, che illumina il volto di Davide lasciando in penombra il resto, accentua la tensione e invita lo spettatore a riflettere sul significato più profondo dell’evento.

Leone adotta una modalità espressiva simile, ma attraverso il linguaggio del cinema. Il suo montaggio dilatato e l’uso insistito di primi piani, in particolare negli sguardi, trasformano il tempo narrativo in un campo di battaglia psicologico. Nel celebre triello, ogni inquadratura diventa un frammento di tensione, mentre i personaggi si studiano e si preparano allo scontro. Qui, Leone non si limita a rappresentare il duello: lo carica di un simbolismo epico, in cui ogni movimento e ogni silenzio si accumulano in un crescendo emotivo che esplode solo nell’ultimo, fatidico istante.

Entrambi gli artisti mostrano una maestria unica nel focalizzarsi sull’attesa e sull’impatto emotivo, trasportando lo spettatore al centro della scena. Per Caravaggio, è l’istante in cui la luce divina sembra rivelare il dramma umano; per Leone, è il momento in cui il suono – o il suo assordante silenzio – anticipa l’inevitabile.

Caravaggio e Leone utilizzano il contrasto come elemento centrale per costruire tensione e drammaticità nelle loro opere.

Per Caravaggio, il chiaroscuro non è solo un espediente tecnico, ma un linguaggio narrativo. Nei suoi dipinti, come La vocazione di san Matteo (1600), la luce non si limita a illuminare i soggetti, ma guida lo sguardo dello spettatore verso il fulcro dell’azione. Qui, Cristo punta il dito verso Matteo, un esattore delle tasse, in un gesto che sembra divino e umano allo stesso tempo. La luce, proveniente da una fonte invisibile, separa il sacro dal profano, creando una tensione visiva che sottolinea il conflitto interiore del personaggio.

Leone applica una filosofia simile nel cinema, sfruttando i contrasti tra silenzio e suono, immobilità e movimento, per costruire sequenze di tensione estrema. In C’era una volta il West (1968), l’arrivo di Harmonica (Charles Bronson) è introdotto da un lungo silenzio, rotto soltanto dai suoni ambientali: il cigolio di una ventola, il ronzio di una mosca. Leone utilizza questi dettagli per creare un’atmosfera opprimente, che esplode nell’improvviso sparo. Il contrasto non è solo visivo, ma multisensoriale, amplificando il coinvolgimento dello spettatore.

Leone applica una filosofia simile nel cinema, sfruttando i contrasti tra silenzio e suono, immobilità e movimento, per costruire sequenze di tensione estrema. In C’era una volta il West (1968), l’arrivo di Harmonica (Charles Bronson) è introdotto da un lungo silenzio, rotto soltanto dai suoni ambientali: il cigolio di una ventola, il ronzio di una mosca. Leone utilizza questi dettagli per creare un’atmosfera opprimente, che esplode nell’improvviso sparo. Il contrasto non è solo visivo, ma multisensoriale, amplificando il coinvolgimento dello spettatore.

Questa ricerca del contrasto trasforma le loro opere in esperienze drammatiche potenti, in cui ogni elemento – dalla luce alla musica, dai gesti ai silenzi – partecipa alla narrazione.

Caravaggio e Leone si distinguono per la loro capacità di rappresentare l’umanità in tutte le sue sfaccettature, evitando le idealizzazioni e abbracciando la complessità morale dei loro personaggi.

Per Caravaggio, santi e peccatori condividono la stessa condizione umana. In La conversione di san Paolo (1601), il futuro apostolo è rappresentato in un momento di vulnerabilità: caduto da cavallo, giace a terra con le braccia aperte, come se accettasse il peso della sua trasformazione spirituale. Non c’è traccia di idealizzazione: Paolo è un uomo comune, con il corpo robusto di un lavoratore e un’espressione di sgomento. Questo approccio, che sfidava le convenzioni religiose del tempo, evidenzia la tensione tra divino e terreno, tra grazia e fragilità.

Leone, allo stesso modo, rifiuta l’idea dell’eroe monolitico. I suoi protagonisti, come l’uomo senza nome o Frank in C’era una volta il West, non sono eroi o villain nel senso tradizionale, ma individui complessi, guidati da motivazioni ambigue. In Il buono, il brutto, il cattivo, il personaggio di Clint Eastwood incarna questa dualità: un cacciatore di taglie che, pur mostrando tratti di umanità, agisce principalmente per interesse personale. Leone utilizza questa ambiguità per decostruire il mito del West, trasformandolo in uno specchio delle contraddizioni umane.

Entrambi gli artisti comprendono che la vera drammaticità non nasce dalla perfezione, ma dalle imperfezioni: dai dubbi, dalle debolezze e dalle lotte interiori dei loro personaggi. Questa rappresentazione realistica rende le loro opere universali, capaci di parlare a generazioni diverse.

La capacità di Caravaggio e Leone di trasformare ogni elemento estetico e narrativo in un mezzo per raccontare storie profonde li accomuna come innovatori delle rispettive arti. Per entrambi, il realismo e la tensione non sono solo una scelta stilistica, ma un mezzo per sondare le grandi domande della vita: il sacrificio, la redenzione, l’ambizione e l’inesorabile trascorrere del tempo. La loro eredità, radicata nella drammaticità del momento, nei contrasti estetici e nella profondità umana, continua a influenzare artisti e registi di tutto il mondo, ricordandoci che l’arte, in ogni forma, è una ricerca incessante di verità.

Caravaggio e Sergio Leone hanno ridefinito i confini delle rispettive arti, trasformando le convenzioni in nuove forme di espressione. Le opere del pittore lombardo continuano a ispirare artisti e registi per il loro uso magistrale della luce e della composizione narrativa. Allo stesso modo, il cinema moderno deve molto al regista romano, le cui innovazioni stilistiche hanno suggestionato registi come Quentin Tarantino e Christopher Nolan.

Entrambi ci ricordano che l’arte, sia essa visiva o cinematografica, non è solo intrattenimento, ma una lente attraverso cui guardare la complessità dell’esperienza umana. Caravaggio e Leone, pur divisi da secoli, ci insegnano che rivoluzionare significa avere il coraggio di guardare il mondo con occhi nuovi e raccontarlo con una voce che non si piega alle convenzioni.