La letteratura in latino dall’età tardo-antica all’alto Medioevo

Mi è capitato, non ricordo dove e nemmeno chi sia stato l’ideatore di questa bellissima metafora, di aver letto che il Medioevo è stato sì una notte, ma piena di stelle. In effetti, dalla caduta dell’Impero Romano fino almeno agli inizi dell’XI secolo, l’Europa non conobbe un periodo felice. Sembrava come se gli abitanti del mondo allora conosciuto, con le loro paure, i loro affanni quotidiani, la loro fame e sete, le loro malattie e i loro pochissimi momenti di gioia, fossero quasi scomparsi, per riapparire dopo circa quattrocento anni. Ma, allora, cosa accadde, almeno in campo culturale, tra il VI ed il X secolo dell’era Cristiana? E chi furono le stelle che, seppure debolmente, illuminarono quella notte?  Modifichiamo giusto un pochino la metafora, rimanendo, però, sempre nell’ambito della luce, e diciamo che il mondo romano portò in dote al Medioevo degli ottimi oli per caricare lampade e rischiarare la notte. Al primo posto di questa particolare classifica si piazzò Publio Virgilio Marone (immagine a sinistra). L’autore dell’Eneide, delle Bucoliche e delle Georgiche fu considerato grandissimo poeta, immagine di civiltà, maestro di stile e, soprattutto, profeta del Cristianesimo perché, nell’Ecloga IV, predisse la nascita di un puer, un fanciullo che avrebbe annunciato una nuova Età dell’Oro, nascita che fu scambiata per quella di Cristo (la fortuna dei malintesi!).

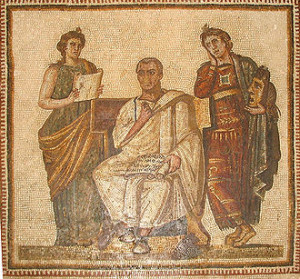

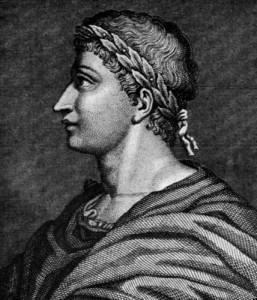

Modifichiamo giusto un pochino la metafora, rimanendo, però, sempre nell’ambito della luce, e diciamo che il mondo romano portò in dote al Medioevo degli ottimi oli per caricare lampade e rischiarare la notte. Al primo posto di questa particolare classifica si piazzò Publio Virgilio Marone (immagine a sinistra). L’autore dell’Eneide, delle Bucoliche e delle Georgiche fu considerato grandissimo poeta, immagine di civiltà, maestro di stile e, soprattutto, profeta del Cristianesimo perché, nell’Ecloga IV, predisse la nascita di un puer, un fanciullo che avrebbe annunciato una nuova Età dell’Oro, nascita che fu scambiata per quella di Cristo (la fortuna dei malintesi!).  Al secondo posto, Publio Ovidio Nasone, poeta e scrittore, le cui opere furono messe al bando dall’imperatore Augusto in persona perché giudicate troppo spinte (vorrei fargli leggere i libri di Melissa P. e vedere come reagirebbe questo Augusto!). Ovidio (immagine a destra) scrisse un’Ars Amatoria, nella quale raccontò le raffinate passioni sessuali dei cortigiani di Augusto (non sapeva proprio dove andare a ficcarlo il suo nasone!); le Heroides, ventuno lettere infuocate spedite da eroine della mitologia ai loro amanti, e Le Metamorfosi, opera che trasferì al Medioevo una grande quantità di notizie su dèi, dee, mezzi dèi, mezze dee e poveri cristi. Al terzo posto, a pari merito, Quinto Orazio Flacco, autore di Satire sui più comuni vizi umani: l’ambizione, l’avidità di ricchezza e il desiderio di fare presto carriera, e Marco Anneo Lucano, il narratore della Farsaglia, con cui rese conto della guerra civile tra Cesare e Pompeo, schiettamente, in modo fedele alla storia, senza favolette e trucchetti degli dèi, da qualche altro autore fatti scendere dall’Olimpo, sulla Terra, per farsi gli affari degli uomini. Al quarto posto, Publio Papinio Stazio, che in 12 anni di lavoro scrisse i 12 libri della Tebaide, uno all’anno, illustrando la guerra tra Eteocle e Polinice, mitici figli di Edipo e Gioacasta, e re di Tebe ad intervalli di un anno ciascuno.

Al secondo posto, Publio Ovidio Nasone, poeta e scrittore, le cui opere furono messe al bando dall’imperatore Augusto in persona perché giudicate troppo spinte (vorrei fargli leggere i libri di Melissa P. e vedere come reagirebbe questo Augusto!). Ovidio (immagine a destra) scrisse un’Ars Amatoria, nella quale raccontò le raffinate passioni sessuali dei cortigiani di Augusto (non sapeva proprio dove andare a ficcarlo il suo nasone!); le Heroides, ventuno lettere infuocate spedite da eroine della mitologia ai loro amanti, e Le Metamorfosi, opera che trasferì al Medioevo una grande quantità di notizie su dèi, dee, mezzi dèi, mezze dee e poveri cristi. Al terzo posto, a pari merito, Quinto Orazio Flacco, autore di Satire sui più comuni vizi umani: l’ambizione, l’avidità di ricchezza e il desiderio di fare presto carriera, e Marco Anneo Lucano, il narratore della Farsaglia, con cui rese conto della guerra civile tra Cesare e Pompeo, schiettamente, in modo fedele alla storia, senza favolette e trucchetti degli dèi, da qualche altro autore fatti scendere dall’Olimpo, sulla Terra, per farsi gli affari degli uomini. Al quarto posto, Publio Papinio Stazio, che in 12 anni di lavoro scrisse i 12 libri della Tebaide, uno all’anno, illustrando la guerra tra Eteocle e Polinice, mitici figli di Edipo e Gioacasta, e re di Tebe ad intervalli di un anno ciascuno.  E infine, last but not least, come dicono gli inglesi, Publio Terenzio Afro, autore di commedie, tanto per ridere un po’. Piazzamenti d’onore spettarono, poi, a Marco Tullio Cicerone (immagine a sinistra), maestro insuperabile di retorica, di stile e di cazziatoni etici e morali a destra e a sinistra, e a Lucio Anneo Seneca, precettore e consigliere di Nerone (con scarsissimi risultati, se si tengono a mente i macelli che combinò, poi, l’imperatore), autore di opere filosofiche, scientifiche e di tragedie teatrali, il cui pensiero fu considerato integralmente cristiano perché qualcuno mise in giro la voce che si scambiasse lettere addirittura con San Paolo. Ammazza! E, a proposito di santi, non si possono non citare Sant’Agostino, vescovo di Ippona, filosofo, martello degli eretici, padre e dottore della Chiesa, e San Girolamo, anch’gli padre (figlio e spirito santo, amen!) e dottore della Chiesa, scrittore e studioso della Bibbia così bravo che, per la prima volta nella storia, la tradusse tutta quanta in latino.

E infine, last but not least, come dicono gli inglesi, Publio Terenzio Afro, autore di commedie, tanto per ridere un po’. Piazzamenti d’onore spettarono, poi, a Marco Tullio Cicerone (immagine a sinistra), maestro insuperabile di retorica, di stile e di cazziatoni etici e morali a destra e a sinistra, e a Lucio Anneo Seneca, precettore e consigliere di Nerone (con scarsissimi risultati, se si tengono a mente i macelli che combinò, poi, l’imperatore), autore di opere filosofiche, scientifiche e di tragedie teatrali, il cui pensiero fu considerato integralmente cristiano perché qualcuno mise in giro la voce che si scambiasse lettere addirittura con San Paolo. Ammazza! E, a proposito di santi, non si possono non citare Sant’Agostino, vescovo di Ippona, filosofo, martello degli eretici, padre e dottore della Chiesa, e San Girolamo, anch’gli padre (figlio e spirito santo, amen!) e dottore della Chiesa, scrittore e studioso della Bibbia così bravo che, per la prima volta nella storia, la tradusse tutta quanta in latino.

Sant’Agostino

Aurelio Agostino, in quasi quarant’anni di vita, da quando, cioè, smise di godersela come un balordo, fino a poco prima della morte, sopraggiunta nel 430 dopo Cristo, scrisse opere importantissime per l’avvenire del Cristianesimo e della Chiesa:  La vita felice (questa, forse, non troppo importante), I soliloqui, L’immortalità dell’anima, Il libero arbitrio, Le Confessioni, La dottrina Cristiana, Contro i Manichei, Contro i Donatisti, Contro Pelagio, La Città di Dio e le Ritrattazioni, giusto se, casomai, avesse tralasciato qualcosa o scritto qualche stupidaggine. Cercò di avvicinare la filosofia platonica e neoplatonica al Cristianesimo, si impegnò, in prima persona, con prediche, scritti e pure qualche spiata, contro gli eretici e contro le eresie, che stavano lacerando la Chiesa delle origini. Formulò dottrine universali sul peccato originale, sulla grazia divina, sulla predestinazione e sul libero arbitrio. Anche se in gioventù non fu proprio uno stinco di santo, la Chiesa ce lo fece lo stesso e lo festeggia ogni 28 agosto.

La vita felice (questa, forse, non troppo importante), I soliloqui, L’immortalità dell’anima, Il libero arbitrio, Le Confessioni, La dottrina Cristiana, Contro i Manichei, Contro i Donatisti, Contro Pelagio, La Città di Dio e le Ritrattazioni, giusto se, casomai, avesse tralasciato qualcosa o scritto qualche stupidaggine. Cercò di avvicinare la filosofia platonica e neoplatonica al Cristianesimo, si impegnò, in prima persona, con prediche, scritti e pure qualche spiata, contro gli eretici e contro le eresie, che stavano lacerando la Chiesa delle origini. Formulò dottrine universali sul peccato originale, sulla grazia divina, sulla predestinazione e sul libero arbitrio. Anche se in gioventù non fu proprio uno stinco di santo, la Chiesa ce lo fece lo stesso e lo festeggia ogni 28 agosto.

San Girolamo

Sofronio Eusebio Girolamo, al contrario di Gesù Cristo che vi nacque, a Betlemme, dove aveva fondato tre o quattro conventi, ci morì, nel 420. Parlava correntemente latino, greco ed ebraico, lingue che gli furono molto utili quando decise di tradurre la Bibbia in latino, intitolandola, poi, Vulgata, dall’espressione vulgata editio, vale a dire, edizione per il popolo. Fu una grande trovata editoriale che vendette tantissime copie, divenendo, in brevissimo tempo, un best seller per soli ricchi, però.  Una copia manoscritta della Vulgata, infatti, specialmente se miniata e glossata da qualche commentatore alla moda, almeno fino all’invenzione della stampa, nel XV secolo, costava quasi mezzo feudo. Girolamo aveva un caratteraccio e litigava in continuazione con “chicche e sia”, fossero questi sprovveduti, dotti, santi o peccatori, ma, in fondo in fondo, voleva bene a tutti, soprattutto alla gente comune. Per questo, elaborò una versione del massimo Testo Sacro cristiano facile da capire, usando, non la lingua dei letterati, ma quella di chi non aveva mai aperto un libro. Tradusse l’Antico Testamento dall’ebraico e il Nuovo dal greco, anche se, diciamo la verità, fece un po’ il furbo perché, in alcuni punti, rivide e corresse antiche traduzioni. La Chiesa, comunque, glielo perdonò e decretò di festeggiarlo ogni 9 maggio. Con Agostino e Girolamo può dirsi chiusa la cosiddetta età tardo-antica. Il sole che aveva dato luce al mondo classico tramontò e scese la notte, ma, in cielo, cominciarono a sorgere le prime stelle: Boezio e Cassiodoro.

Una copia manoscritta della Vulgata, infatti, specialmente se miniata e glossata da qualche commentatore alla moda, almeno fino all’invenzione della stampa, nel XV secolo, costava quasi mezzo feudo. Girolamo aveva un caratteraccio e litigava in continuazione con “chicche e sia”, fossero questi sprovveduti, dotti, santi o peccatori, ma, in fondo in fondo, voleva bene a tutti, soprattutto alla gente comune. Per questo, elaborò una versione del massimo Testo Sacro cristiano facile da capire, usando, non la lingua dei letterati, ma quella di chi non aveva mai aperto un libro. Tradusse l’Antico Testamento dall’ebraico e il Nuovo dal greco, anche se, diciamo la verità, fece un po’ il furbo perché, in alcuni punti, rivide e corresse antiche traduzioni. La Chiesa, comunque, glielo perdonò e decretò di festeggiarlo ogni 9 maggio. Con Agostino e Girolamo può dirsi chiusa la cosiddetta età tardo-antica. Il sole che aveva dato luce al mondo classico tramontò e scese la notte, ma, in cielo, cominciarono a sorgere le prime stelle: Boezio e Cassiodoro.

Boezio

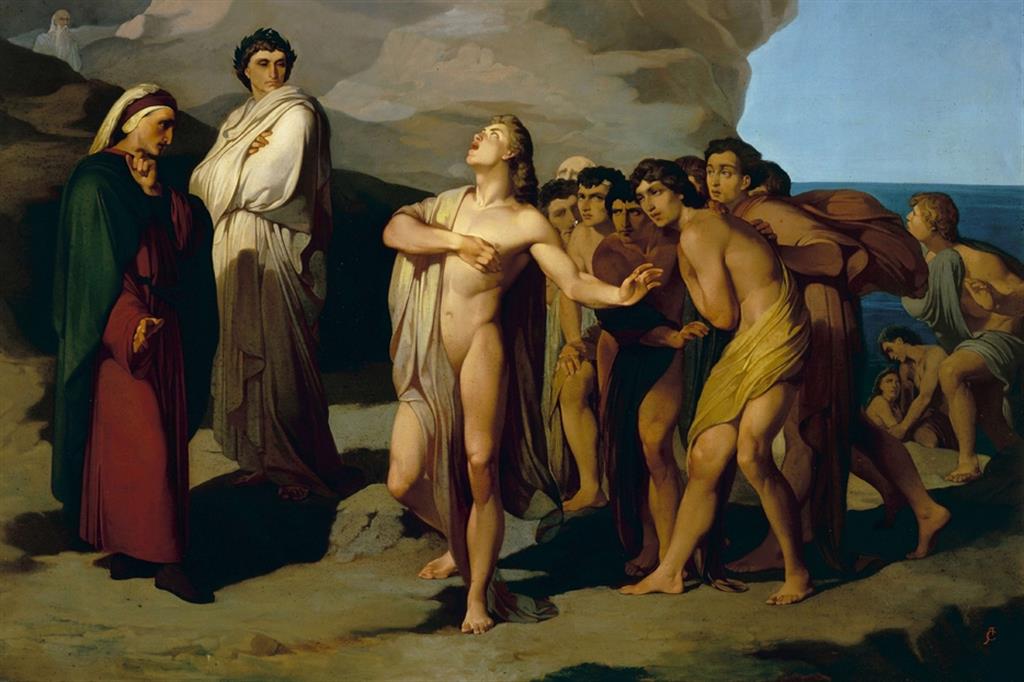

Se c’è stato uno sfigato come pochi, nella storia della cultura occidentale, bene, questi è Boezio. Un uomo che conobbe il successo personale più grande ma anche, e soprattutto, la miseria più nera. Anicio Manlio Severino Boezio nacque a Roma, intorno al 480, da una illustrissima famiglia, la gens Anicia. Sin da subito, la sua vita fu una collezione di guai e disgrazie. Neppure fanciullo, passò il primo guaio: il padre morì e fu affidato a un tutore, Aurelio Simmaco, di cui, poi, sposò la figlia, Rusticana, il secondo guaio, perché era una donna che non stava mai zitta e parlava, parlava, parlava, parlava. Parlava e ancora parlava! Quando il re degli Ostrogoti, Teodorico, conquistò l’Italia e si stabilì, con tutta la corte, a Ravenna, vi chiamò molti nobili di Roma, tra cui Boezio. Lì, fece una carriera brillantissima: fu eletto console e, poi, Magister officiorum, la più alta carica dello Stato.  Con una buona raccomandazione (le cose, in Italia, funzionavano così già 1500 anni fa!), fece eleggere consoli anche i due figli, Flavio Simmaco e Flavio Boezio. Tutto questo successo, personale e familiare, però, fu anche la sua rovina (il Signore dà e il Signore prende!), perché si tirò addosso l’invidia dei colleghi. In seguito a una soffiata, piena di falsità, infamità e bugie, fu accusato di ordire trame contro Teodorico. Il re ci credette, lo fece rinchiudere in carcere a Pavia e decapitare, dopo che gli furono strappati pure gli occhi. Capito un po’? Nel corso della vita, il nostro sfortunato romano scrisse molte cose. Tuttavia, il progetto a cui si impegnò di più fu la traduzione di tutte le opere di Platone e Aristotele, per dimostrare al mondo che, sotto sotto, i due famosissimi filosofi avevano detto quasi le stesse cose. Purtroppo, però, causa disgrazie, riuscì a tradurre soltanto parte degli scritti di logica di Aristotele e l’Isagoge di Porfirio. E, pure in quest’ultimo caso, la combinò grossa: alcuni passi del trattatello di questo discepolo del filosofo neoplatonico Plotino, infatti, qualche secolo dopo, avrebbero dato origine alla famosissima Disputa sugli universali, nel corso della quale il fior fiore dei filosofi, dei professori e degli uomini di cultura del Basso Medioevo avrebbero litigato a male parole e a librate! L’opera che gli permise di diventare uno degli autori più letti di tutto il Medioevo, e non solo, fu il De consolatione Philosophiae (La consolazione della Filosofia), scritta durante i due anni in galera. Una donna un po’ anziana, la Filosofia, apparve all’autore nella sua fredda cella con le pareti fradice: “Ma, dico io,” rimuginò, “non mi si poteva parare davanti una bella attrice, tipo Sharon Stone?”. L’attempata signora, per consolarlo, perché era proprio giù di morale, gli rammentò che lui non fosse l’unico disgraziato a passare tutti quei guai. Anzi, gli disse: “Uno più è sapiente, più sono sventure e malesorti!”. Il poveretto, allora, le elencò tutti i suoi guai e dolori vari, commuovendola così tanto, da farla scoppiare a piangere. Quando smise, riuscì soltanto a rispondergli: “Mio caro, povero Boezio, la vera felicità non è contenuta nell’avere soldi, potere, dieci cameriere, un garage pieno di macchine fuoriserie e un fusto di birra il cui rubinetto spilla all’infinito! La vera felicità coincide con Dio, verso cui bisogna tendere, se si vuole essere veramente felici!”. “Ma questa ci è venuta o ce l’hanno mandata?”, borbottò, tra i denti, il miserabile. Poi, le chiese: “Scusate, signora. Come mai, allora, le cose buone vanno sempre ai cattivi e agli imbroglioni e le persone perbene come me rimangono con i manici delle scope in mano?”. “Quelli non sono veri beni”, rispose, “e le disgrazie sono utili per la salvezza della tua anima.” “L’anima tua e della tua consolazione, Filosofì!”, pensò.

Con una buona raccomandazione (le cose, in Italia, funzionavano così già 1500 anni fa!), fece eleggere consoli anche i due figli, Flavio Simmaco e Flavio Boezio. Tutto questo successo, personale e familiare, però, fu anche la sua rovina (il Signore dà e il Signore prende!), perché si tirò addosso l’invidia dei colleghi. In seguito a una soffiata, piena di falsità, infamità e bugie, fu accusato di ordire trame contro Teodorico. Il re ci credette, lo fece rinchiudere in carcere a Pavia e decapitare, dopo che gli furono strappati pure gli occhi. Capito un po’? Nel corso della vita, il nostro sfortunato romano scrisse molte cose. Tuttavia, il progetto a cui si impegnò di più fu la traduzione di tutte le opere di Platone e Aristotele, per dimostrare al mondo che, sotto sotto, i due famosissimi filosofi avevano detto quasi le stesse cose. Purtroppo, però, causa disgrazie, riuscì a tradurre soltanto parte degli scritti di logica di Aristotele e l’Isagoge di Porfirio. E, pure in quest’ultimo caso, la combinò grossa: alcuni passi del trattatello di questo discepolo del filosofo neoplatonico Plotino, infatti, qualche secolo dopo, avrebbero dato origine alla famosissima Disputa sugli universali, nel corso della quale il fior fiore dei filosofi, dei professori e degli uomini di cultura del Basso Medioevo avrebbero litigato a male parole e a librate! L’opera che gli permise di diventare uno degli autori più letti di tutto il Medioevo, e non solo, fu il De consolatione Philosophiae (La consolazione della Filosofia), scritta durante i due anni in galera. Una donna un po’ anziana, la Filosofia, apparve all’autore nella sua fredda cella con le pareti fradice: “Ma, dico io,” rimuginò, “non mi si poteva parare davanti una bella attrice, tipo Sharon Stone?”. L’attempata signora, per consolarlo, perché era proprio giù di morale, gli rammentò che lui non fosse l’unico disgraziato a passare tutti quei guai. Anzi, gli disse: “Uno più è sapiente, più sono sventure e malesorti!”. Il poveretto, allora, le elencò tutti i suoi guai e dolori vari, commuovendola così tanto, da farla scoppiare a piangere. Quando smise, riuscì soltanto a rispondergli: “Mio caro, povero Boezio, la vera felicità non è contenuta nell’avere soldi, potere, dieci cameriere, un garage pieno di macchine fuoriserie e un fusto di birra il cui rubinetto spilla all’infinito! La vera felicità coincide con Dio, verso cui bisogna tendere, se si vuole essere veramente felici!”. “Ma questa ci è venuta o ce l’hanno mandata?”, borbottò, tra i denti, il miserabile. Poi, le chiese: “Scusate, signora. Come mai, allora, le cose buone vanno sempre ai cattivi e agli imbroglioni e le persone perbene come me rimangono con i manici delle scope in mano?”. “Quelli non sono veri beni”, rispose, “e le disgrazie sono utili per la salvezza della tua anima.” “L’anima tua e della tua consolazione, Filosofì!”, pensò.

Cassiodoro

Una sorte decisamente migliore perché, almeno, morì nel suo letto, toccò a Cassiodoro. Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore (finalmente abbiamo finito col nome!) nacque a Squillace, in Calabria, nel 490. Il suo casato, prestigiosissimo e onoratissimo, era imparentato con quello di Boezio. Anche all’epoca, si faceva tutto in famiglia e, alla corte di Teodorico, lo sostituì come Magister officiorum. Cassiodoro fu più furbo del suo parente.  Per accattivarsi le simpatie di re Teodorico, gli dedicò l’Historia Gothica (Storia dei Goti), dove ripeté tante volte che il sovrano ostrogoto era il migliore del mondo e che gli Ostrogoti erano i barbari meno barbari di tutti. Ritiratosi dalla vita politica con una buonissima pensione, raccolse tutti i documenti, elaborati durante i suoi uffici a corte, pubblicandoli in un libro, intitolato Variae, a causa dei vari argomenti che conteneva. Scrisse anche le Institutiones divinarum et saecularium litterarum (Istituzioni delle lettere sacre e profane), una dottissima introduzione allo studio delle Sacre Scritture e delle arti liberali, molto letta nei secoli successivi. Fondò pure un monastero, a Vivario, non lontano da casa e, all’età di 92 anni, invece di mettersi definitivamente a riposo, scrisse il trattato De orthographia (L’ortografia) per evitare che i monaci, mentre trascrivevano manoscritti e codici antichi nello scriptorium del suo convento, copiassero una cosa per un’altra.

Per accattivarsi le simpatie di re Teodorico, gli dedicò l’Historia Gothica (Storia dei Goti), dove ripeté tante volte che il sovrano ostrogoto era il migliore del mondo e che gli Ostrogoti erano i barbari meno barbari di tutti. Ritiratosi dalla vita politica con una buonissima pensione, raccolse tutti i documenti, elaborati durante i suoi uffici a corte, pubblicandoli in un libro, intitolato Variae, a causa dei vari argomenti che conteneva. Scrisse anche le Institutiones divinarum et saecularium litterarum (Istituzioni delle lettere sacre e profane), una dottissima introduzione allo studio delle Sacre Scritture e delle arti liberali, molto letta nei secoli successivi. Fondò pure un monastero, a Vivario, non lontano da casa e, all’età di 92 anni, invece di mettersi definitivamente a riposo, scrisse il trattato De orthographia (L’ortografia) per evitare che i monaci, mentre trascrivevano manoscritti e codici antichi nello scriptorium del suo convento, copiassero una cosa per un’altra.

Isidoro di Siviglia

Spostiamoci un attimo in Spagna per conoscere un altro grand’uomo di questo periodo: Isidoro di Siviglia.  Nato verso il 560, proveniva da una famiglia di bravissime persone: i tre fratelli, Leandro, Fulgenzio e Fiorentina, furono tutti beatificati e lui, fu fatto addirittura santo. Si dice anche che egli stesso convertì al Cristianesimo i Visigoti conquistatori della Spagna. Fu vescovo di Siviglia e scrisse opere di storia, di grammatica e anche un’enciclopedia. Nel suo capolavoro, le Etymologiae, in venti libri, riunì tutte le conoscenze del suo tempo, prendendo spunto dall’origine delle parole. A lui, infatti, si deve il motto secondo cui “nomina (e cognomina, aggiungo io) consequentia rerum sunt” (i nomi sono conseguenza delle cose), per cui, chi si chiama Rosa, dev’essere bella come il fiore, chi si chiama Serena, dev’essere calma e tranquilla, chi Orso, un po’ animalesco, chi per cognome ha Bassi, forse non sarà tanto alto, e chi Casini, o è un pasticcione o va con le donne di malaffare.

Nato verso il 560, proveniva da una famiglia di bravissime persone: i tre fratelli, Leandro, Fulgenzio e Fiorentina, furono tutti beatificati e lui, fu fatto addirittura santo. Si dice anche che egli stesso convertì al Cristianesimo i Visigoti conquistatori della Spagna. Fu vescovo di Siviglia e scrisse opere di storia, di grammatica e anche un’enciclopedia. Nel suo capolavoro, le Etymologiae, in venti libri, riunì tutte le conoscenze del suo tempo, prendendo spunto dall’origine delle parole. A lui, infatti, si deve il motto secondo cui “nomina (e cognomina, aggiungo io) consequentia rerum sunt” (i nomi sono conseguenza delle cose), per cui, chi si chiama Rosa, dev’essere bella come il fiore, chi si chiama Serena, dev’essere calma e tranquilla, chi Orso, un po’ animalesco, chi per cognome ha Bassi, forse non sarà tanto alto, e chi Casini, o è un pasticcione o va con le donne di malaffare.