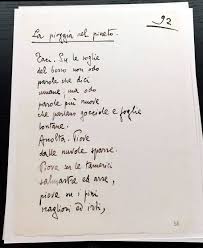

Effimero è qualcosa di fugace e passeggero. E’ ciò che è fragile nel suo essere nel tempo. La sua attrattiva e la sua bellezza, quella che seduce e che si vorrebbe poter fissare, trova la propria ragion d’essere nell’incostanza. Nella mancanza di continuità. Nella negazione dell’eternità e, persino, nella deliberata rinunzia all’Assoluto. Proprio lì, in quell’attimo di non perpetuo,  davanti alla vacuità del tempo, saltano gli schemi, i piani e tutte le certezze. Si annullano le distinzioni e le consuetudini. Si mandano all’aria le regole. Si sovverte lo status quo ante. I poeti crepuscolari, Guido Gozzano (immagine a destra) (1883-1916), Corrado Govoni (1885-1965), Tito Marrone (1882-1967) e Sergio Corazzini (1886-1907), massimi cantori dell’effimero nella storia della Letteratura italiana, dopo la stagione della poesia celebrativa di Giosuè Carducci e dell’estetismo superomistico di Gabriele D’Annunzio, con il mito del poeta, come animatore della storia e creatore delle forze del futuro, avevano ripiegato su temi e movimenti più semplici, declinanti, smorzati e quasi spenti. Il loro verso si presenta privo di qualsiasi ornamento e fluttua libero dal peso della tradizione formalistica. Tutto è accomunato dal bisogno del compianto e della confessione, nonché da una sorta di rimpianto pascoliano per un tempo che non c’è più e che diviene, giocoforza, fonte di perenne insoddisfazione: un’insoddisfazione che non si trasforma, giammai, in ribellione, piuttosto in rifugio dell’anima. La poesia crepuscolare evoca la tristezza e canta la coscienza infelice, la musica raminga, le canzoni d’amore del tempo perduto, le suppellettili che sanno di polvere, le luci soffuse nelle chiese, dove le candele si consumano lente, gli autunni nostalgici, fatti di addii e, persino, le primavere disadorne, senza alberi in fiore e senza profumi di vita rinnovata. Un lirismo della malinconia, la cui bellezza diventa canto dell’illusione. Quell’illusione che, seppure concepita in un momento di entusiasmo o di disperazione, si trasforma, poi, in verità, in realtà, disvelando, come un lampo improvviso, i misteri più nascosti, gli abissi più cupi della natura, i rapporti più lontani e segreti, le cause più inaspettate e remote, le astrazioni più sublimi, nei confronti delle quali la poetessa, paziente tessitrice di stati dell’animo, per dirla leopardianamente: “si affatica indarno per tutta la vita, a forza di analisi e di sintesi”.

davanti alla vacuità del tempo, saltano gli schemi, i piani e tutte le certezze. Si annullano le distinzioni e le consuetudini. Si mandano all’aria le regole. Si sovverte lo status quo ante. I poeti crepuscolari, Guido Gozzano (immagine a destra) (1883-1916), Corrado Govoni (1885-1965), Tito Marrone (1882-1967) e Sergio Corazzini (1886-1907), massimi cantori dell’effimero nella storia della Letteratura italiana, dopo la stagione della poesia celebrativa di Giosuè Carducci e dell’estetismo superomistico di Gabriele D’Annunzio, con il mito del poeta, come animatore della storia e creatore delle forze del futuro, avevano ripiegato su temi e movimenti più semplici, declinanti, smorzati e quasi spenti. Il loro verso si presenta privo di qualsiasi ornamento e fluttua libero dal peso della tradizione formalistica. Tutto è accomunato dal bisogno del compianto e della confessione, nonché da una sorta di rimpianto pascoliano per un tempo che non c’è più e che diviene, giocoforza, fonte di perenne insoddisfazione: un’insoddisfazione che non si trasforma, giammai, in ribellione, piuttosto in rifugio dell’anima. La poesia crepuscolare evoca la tristezza e canta la coscienza infelice, la musica raminga, le canzoni d’amore del tempo perduto, le suppellettili che sanno di polvere, le luci soffuse nelle chiese, dove le candele si consumano lente, gli autunni nostalgici, fatti di addii e, persino, le primavere disadorne, senza alberi in fiore e senza profumi di vita rinnovata. Un lirismo della malinconia, la cui bellezza diventa canto dell’illusione. Quell’illusione che, seppure concepita in un momento di entusiasmo o di disperazione, si trasforma, poi, in verità, in realtà, disvelando, come un lampo improvviso, i misteri più nascosti, gli abissi più cupi della natura, i rapporti più lontani e segreti, le cause più inaspettate e remote, le astrazioni più sublimi, nei confronti delle quali la poetessa, paziente tessitrice di stati dell’animo, per dirla leopardianamente: “si affatica indarno per tutta la vita, a forza di analisi e di sintesi”.

“Quantunque la bellezza brilli,

essa cade. Così

in questo mondo chi

potrebbe essere in eterno?

Valicando oggi

le profonde valli dell’esistenza

non farò più vani sogni

né mai più m’illuderò!”.

Così, il monaco buddhista giapponese Kobo Daishi, vissuto tra l’ottavo e il nono secolo d. C., medita sulla fugacità della bellezza. “Cosa bella e mortal passa e non dura”, scrive Francesco Petrarca nel sonetto 248 del “Canzoniere”. E Molière, nel terzo atto della commedia “Le donne sapienti”, ricorda come “La bellezza del viso è un fragile ornamento, un fiore che appassisce presto, il bagliore di un istante”. Il bardo immortale William Shakespeare, in “Sogno di una notte di mezza estate”, si presenta sulla stessa lunghezza d’onda: “Tanto presto, quel che risplende è pronto a sparire”. Riecheggia anche “La canzone di Marinella” di Fabrizio De André: “E come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno, come le rose”. Non valgono patti faustiani con il demonio, oppure trasferimenti wildiani su tavole dipinte! La parola diviene tutto quello che resta. “Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”, recita l’excipit del romanzo di Umberto Eco, “Il nome della rosa”. La rosa, che era, ora esiste solo nel nome, noi possediamo soltanto nudi nomi! Nomi, parole, versi, specula dell’ispirazione poetica, cifre del vissuto dei poeti crepuscolari, pendoli silenti che oscillano tra la realtà e l’immaginazione, tra l’illusione e il disincanto.