Per anni, ho tenuto questa sublime raccolta poetica sul comodino accanto al mio letto, leggendone, ogni sera, qualche verso, prima di addormentarmi.  In copertina dell’edizione che posseggo, vi è raffigurato un particolare del quadro di Giuseppe Pietro Bagetti, Notturno con effetto di luna (immagine a destra), bellissimo. È stato il libro che in assoluto ho regalato di più, ovviamente, alle donne. Tutte quelle che, finora, sono state importanti per me, ne hanno una copia, con la mia dedica in prima pagina. Ad ogni modo, comunque, nulla di meglio degli stessi versi di Leopardi potrebbero dare spiegazione di se stessi, ma, se riportassi qui di seguito, verso dopo verso, tutti i componimenti inclusi nei Canti, commetterei un plagio maldestro, nonostante non debba diritti d’autore a nessuno. Il rimando al testo leopardiano, qui, è d’obbligo, altrimenti, qualsiasi mio sforzo sarebbe inutile. Quindi, consiglio vivamente, una volta terminata la lettura di questo articolo, di

In copertina dell’edizione che posseggo, vi è raffigurato un particolare del quadro di Giuseppe Pietro Bagetti, Notturno con effetto di luna (immagine a destra), bellissimo. È stato il libro che in assoluto ho regalato di più, ovviamente, alle donne. Tutte quelle che, finora, sono state importanti per me, ne hanno una copia, con la mia dedica in prima pagina. Ad ogni modo, comunque, nulla di meglio degli stessi versi di Leopardi potrebbero dare spiegazione di se stessi, ma, se riportassi qui di seguito, verso dopo verso, tutti i componimenti inclusi nei Canti, commetterei un plagio maldestro, nonostante non debba diritti d’autore a nessuno. Il rimando al testo leopardiano, qui, è d’obbligo, altrimenti, qualsiasi mio sforzo sarebbe inutile. Quindi, consiglio vivamente, una volta terminata la lettura di questo articolo, di  aprire una qualsiasi edizione dei Canti, oppure, di digitare Canti in un qualsiasi motore di ricerca su internet, e leggere. Solo così, l’arte del grandissimo Giacomo Leopardi (immagine a sinistra) potrà far breccia nei cuori dei lettori. Ciò, tuttavia, non mi esenta dal compito di raccontarne i tempi della composizione, i temi e tutte quelle altre utili notizie che possano essere preparatorie alla lettura vera e propria. Bene, i testi poetici contenuti in questa cassaforte di preziosi preziosissimi furono composti dall’autore lungo quasi tutta la sua vita e pubblicati man mano, prima di finire nelle due principali edizioni dei Canti, del 1831 e del 1835. Il tramonto della luna e La ginestra, invece, furono aggiunti nella definitiva edizione postuma del 1845. Ora, se qualcuno mi chiedesse: “Di cosa parla l’Infinito?”. Io risponderei: “Questo idillio è una proiezione della mente dell’autore, una mente infinita, a beautiful mind, direbbero gli americani. Solo, sul colle dell’Infinito, non lontano da casa, a Recanati, al poeta non è possibile ammirare il panorama, a causa della siepe che da tanta parte de l’ultimo orizzonte il guardo esclude (vv. 2-3). E, allora, lui immagina, con la sua mente percorre l’infinità dello spazio e del tempo, l’eternità, e, per una volta felice, il naufragar gli è dolce in questo mare. “E il Bruto minore?”. “Questa canzone ha un significato molto profondo. Bruto, uno degli assassini di Cesare, è a Filippi, sul campo di battaglia, dove, insieme con Cassio, è stato sconfitto da Antonio. L’uomo, assassinando Cesare il dittatore, in cuor suo sa di aver agito per difendere la Repubblica e la libertà di Roma e, per questo, non è soltanto la sconfitta in battaglia a rattristarlo, quanto piuttosto il fatto che il suo gesto e il suo amore per la libertà non siano stati compresi.

aprire una qualsiasi edizione dei Canti, oppure, di digitare Canti in un qualsiasi motore di ricerca su internet, e leggere. Solo così, l’arte del grandissimo Giacomo Leopardi (immagine a sinistra) potrà far breccia nei cuori dei lettori. Ciò, tuttavia, non mi esenta dal compito di raccontarne i tempi della composizione, i temi e tutte quelle altre utili notizie che possano essere preparatorie alla lettura vera e propria. Bene, i testi poetici contenuti in questa cassaforte di preziosi preziosissimi furono composti dall’autore lungo quasi tutta la sua vita e pubblicati man mano, prima di finire nelle due principali edizioni dei Canti, del 1831 e del 1835. Il tramonto della luna e La ginestra, invece, furono aggiunti nella definitiva edizione postuma del 1845. Ora, se qualcuno mi chiedesse: “Di cosa parla l’Infinito?”. Io risponderei: “Questo idillio è una proiezione della mente dell’autore, una mente infinita, a beautiful mind, direbbero gli americani. Solo, sul colle dell’Infinito, non lontano da casa, a Recanati, al poeta non è possibile ammirare il panorama, a causa della siepe che da tanta parte de l’ultimo orizzonte il guardo esclude (vv. 2-3). E, allora, lui immagina, con la sua mente percorre l’infinità dello spazio e del tempo, l’eternità, e, per una volta felice, il naufragar gli è dolce in questo mare. “E il Bruto minore?”. “Questa canzone ha un significato molto profondo. Bruto, uno degli assassini di Cesare, è a Filippi, sul campo di battaglia, dove, insieme con Cassio, è stato sconfitto da Antonio. L’uomo, assassinando Cesare il dittatore, in cuor suo sa di aver agito per difendere la Repubblica e la libertà di Roma e, per questo, non è soltanto la sconfitta in battaglia a rattristarlo, quanto piuttosto il fatto che il suo gesto e il suo amore per la libertà non siano stati compresi.  Così, si uccide, sicuro di non essere ricordato da nessuno”. “E’ vero che L’ultimo canto di Saffo tratta un tema simile al Bruto minore?”. “In un certo senso sì. La poetessa Saffo (immagine a destra) è innamorata di Faone, che la respinge, perché, nonostante sia molto colta e compita, non è bella. La Natura maligna ha fatto sì che gli uomini preferissero la bellezza del corpo alle virtù dell’intelletto e, nell’impossibilità di trovare un senso a queste cose, Saffo si uccide”. “Quali sono gli argomenti della canzone Alla Primavera o delle favole antiche?”. “Beh, il riferimento a questa stagione, simbolo della natura che ogni anno si rinnova, è inteso dal poeta in contrapposizione alla primavera della storia, vale a dire a quell’età originaria in cui gli uomini vivevano in armonia con la Natura avvertendone, grazie alla forte potenza immaginativa di cui erano dotati, aspetti nascosti e spirituali in ogni sua creatura. Purtroppo, però, a causa dell’evoluzione delle civiltà, essi hanno perso tutto ciò, conoscendo il vero delle cose, ovvero la tristezza e l’infelicità.” “Chi era Silvia e che cosa fece per meritarsi la splendida canzone a lei dedicata?”. “Silvia, in realtà, si chiamava Teresa Fattorini ed era figlia del cocchiere di casa Leopardi. Non è facile stabilire se il poeta ne fosse stato innamorato, tanto da dedicarle questa lirica. In essa, infatti, il rapporto tra i due giovani si risolve in un altro modo: dal balcone di casa sua, Giacomo sente Silvia cantare la speranza nel domani. Insieme, sognano l’avvenire, quell’avvenire che, giunto, vedrà la fanciulla morta nel fiore degli anni, così come tutte le speranze in essa riposte”. “E su La quiete dopo la tempesta?”. “I temi di questa canzone, il cui titolo è diventato anche un comune modo di dire, sono riconducibili ai concetti di piacere e dolore nel pensiero di Leopardi. Passata una tempesta, la vita riprende con una certa gioia, si riguadagnano le consuete attività. Questo piacere però, è effimero e momentaneo. E’ soltanto una piccola interruzione del dolore, rappresentato dalla tempesta. La vita continua, inesorabilmente dolorosa ed infelice, aspettando solo di aver fine con la morte”. “I contenuti de La quiete dopo la tempesta sono simili a quelli de Il sabato del villaggio?”.

Così, si uccide, sicuro di non essere ricordato da nessuno”. “E’ vero che L’ultimo canto di Saffo tratta un tema simile al Bruto minore?”. “In un certo senso sì. La poetessa Saffo (immagine a destra) è innamorata di Faone, che la respinge, perché, nonostante sia molto colta e compita, non è bella. La Natura maligna ha fatto sì che gli uomini preferissero la bellezza del corpo alle virtù dell’intelletto e, nell’impossibilità di trovare un senso a queste cose, Saffo si uccide”. “Quali sono gli argomenti della canzone Alla Primavera o delle favole antiche?”. “Beh, il riferimento a questa stagione, simbolo della natura che ogni anno si rinnova, è inteso dal poeta in contrapposizione alla primavera della storia, vale a dire a quell’età originaria in cui gli uomini vivevano in armonia con la Natura avvertendone, grazie alla forte potenza immaginativa di cui erano dotati, aspetti nascosti e spirituali in ogni sua creatura. Purtroppo, però, a causa dell’evoluzione delle civiltà, essi hanno perso tutto ciò, conoscendo il vero delle cose, ovvero la tristezza e l’infelicità.” “Chi era Silvia e che cosa fece per meritarsi la splendida canzone a lei dedicata?”. “Silvia, in realtà, si chiamava Teresa Fattorini ed era figlia del cocchiere di casa Leopardi. Non è facile stabilire se il poeta ne fosse stato innamorato, tanto da dedicarle questa lirica. In essa, infatti, il rapporto tra i due giovani si risolve in un altro modo: dal balcone di casa sua, Giacomo sente Silvia cantare la speranza nel domani. Insieme, sognano l’avvenire, quell’avvenire che, giunto, vedrà la fanciulla morta nel fiore degli anni, così come tutte le speranze in essa riposte”. “E su La quiete dopo la tempesta?”. “I temi di questa canzone, il cui titolo è diventato anche un comune modo di dire, sono riconducibili ai concetti di piacere e dolore nel pensiero di Leopardi. Passata una tempesta, la vita riprende con una certa gioia, si riguadagnano le consuete attività. Questo piacere però, è effimero e momentaneo. E’ soltanto una piccola interruzione del dolore, rappresentato dalla tempesta. La vita continua, inesorabilmente dolorosa ed infelice, aspettando solo di aver fine con la morte”. “I contenuti de La quiete dopo la tempesta sono simili a quelli de Il sabato del villaggio?”.  “Sì. La felicità di poter avere l’indomani, una giornata di riposo, è presto annullata dal pensiero che, comunque, tutto tornerà com’è, passato quel giorno festivo. Il piacere dura un momento, non di più”. “La ginestra o il fiore del deserto è tra le ultime composizioni dell’autore: vi è concentrato il suo pensiero? Rappresenta, quindi, una sorta di testamento spirituale?”. “Decisamente sì. Fu scritta proprio con questo intento. Da Torre del Greco, Leopardi poteva ammirare quotidianamente il Vesuvio, sulle cui pendici spoglie e riarse crescevano soltanto ginestre. Queste piante, nella simbologia leopardiana, rappresentano l’uomo: esse resistono alla furia del Vesuvio – Natura, ricrescono sulla lava pietrificata, nonostante le continue eruzioni. È contro la Natura crudele che gli uomini devono combattere, non contro loro stessi. Anzi, unendosi, essi possono affrontare insieme i dolori della propria condizione”. Credo che a questo punto l’interrogazione sia finita. Chissà che voto mi darebbe il mio professore di Letteratura Italiana Guido Arbizzoni, semmai leggesse questo articolo. Un altro 30 e lode? Forse. Magari, un giorno, glielo mando.

“Sì. La felicità di poter avere l’indomani, una giornata di riposo, è presto annullata dal pensiero che, comunque, tutto tornerà com’è, passato quel giorno festivo. Il piacere dura un momento, non di più”. “La ginestra o il fiore del deserto è tra le ultime composizioni dell’autore: vi è concentrato il suo pensiero? Rappresenta, quindi, una sorta di testamento spirituale?”. “Decisamente sì. Fu scritta proprio con questo intento. Da Torre del Greco, Leopardi poteva ammirare quotidianamente il Vesuvio, sulle cui pendici spoglie e riarse crescevano soltanto ginestre. Queste piante, nella simbologia leopardiana, rappresentano l’uomo: esse resistono alla furia del Vesuvio – Natura, ricrescono sulla lava pietrificata, nonostante le continue eruzioni. È contro la Natura crudele che gli uomini devono combattere, non contro loro stessi. Anzi, unendosi, essi possono affrontare insieme i dolori della propria condizione”. Credo che a questo punto l’interrogazione sia finita. Chissà che voto mi darebbe il mio professore di Letteratura Italiana Guido Arbizzoni, semmai leggesse questo articolo. Un altro 30 e lode? Forse. Magari, un giorno, glielo mando.

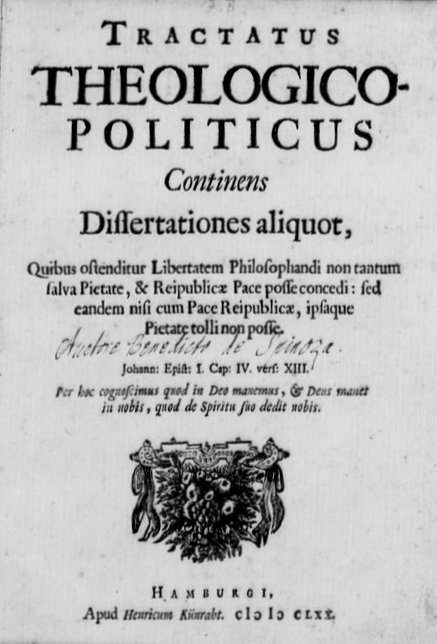

Il Trattato teologico-politico, opera pubblicata anonimamente nel 1670, risulta uno dei testi più rivoluzionari e provocatori nella storia della filosofia moderna. Scritto da Baruch Spinoza, filosofo olandese di origine ebraica, si articola in una profonda critica della religione tradizionale e delle sue interferenze nella politica, prospettando una visione in cui la razionalità e la libertà individuale siano poste al centro della società.

Il Trattato teologico-politico, opera pubblicata anonimamente nel 1670, risulta uno dei testi più rivoluzionari e provocatori nella storia della filosofia moderna. Scritto da Baruch Spinoza, filosofo olandese di origine ebraica, si articola in una profonda critica della religione tradizionale e delle sue interferenze nella politica, prospettando una visione in cui la razionalità e la libertà individuale siano poste al centro della società. Il ruolo dei profeti è un altro tema centrale del Trattato. Spinoza nega loro qualsiasi autorità speciale in termini filosofici o scientifici. I profeti sono considerati uomini di straordinaria immaginazione, non di superiore intelletto. La loro capacità risiede soltanto nell’abilità di esprimere con forza morale ed emotiva messaggi che possono guidare il comportamento etico delle masse. La rivelazione profetica, quindi, non è una conoscenza superiore ma una comunicazione adattata alle circostanze storiche e alle capacità intellettive del “pubblico”. Questa concezione demistifica la figura del profeta, trasformandola da intermediario divino a leader morale influente, la cui autorità deriva dalla capacità di persuasione e dall’efficacia nel promuovere la giustizia e la cooperazione sociale.

Il ruolo dei profeti è un altro tema centrale del Trattato. Spinoza nega loro qualsiasi autorità speciale in termini filosofici o scientifici. I profeti sono considerati uomini di straordinaria immaginazione, non di superiore intelletto. La loro capacità risiede soltanto nell’abilità di esprimere con forza morale ed emotiva messaggi che possono guidare il comportamento etico delle masse. La rivelazione profetica, quindi, non è una conoscenza superiore ma una comunicazione adattata alle circostanze storiche e alle capacità intellettive del “pubblico”. Questa concezione demistifica la figura del profeta, trasformandola da intermediario divino a leader morale influente, la cui autorità deriva dalla capacità di persuasione e dall’efficacia nel promuovere la giustizia e la cooperazione sociale.

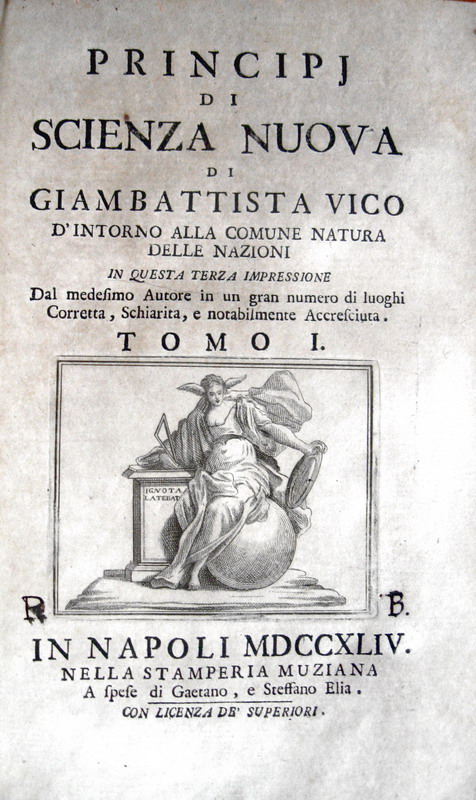

Principi di Scienza Nuova d’intorno alla comune natura delle Nazioni di Giambattista Vico, pubblicato in diverse edizioni tra il 1725 e il 1744, costituisce un punto di svolta nella storia del pensiero filosofico e storico dell’epoca moderna. Questo testo ridefinisce il ruolo della filosofia e della storia, introducendo un nuovo metodo di indagine sulla civiltà umana, basato su principi di variazione e ripetizione, che Vico chiama corsi e ricorsi storici.

Principi di Scienza Nuova d’intorno alla comune natura delle Nazioni di Giambattista Vico, pubblicato in diverse edizioni tra il 1725 e il 1744, costituisce un punto di svolta nella storia del pensiero filosofico e storico dell’epoca moderna. Questo testo ridefinisce il ruolo della filosofia e della storia, introducendo un nuovo metodo di indagine sulla civiltà umana, basato su principi di variazione e ripetizione, che Vico chiama corsi e ricorsi storici. Questo schema delle tre età non solo permette a Vico di analizzare la storia umana in termini di sviluppo e declino, ma offre anche uno strumento per comprendere come le società interpretano e integrano i cambiamenti.

Questo schema delle tre età non solo permette a Vico di analizzare la storia umana in termini di sviluppo e declino, ma offre anche uno strumento per comprendere come le società interpretano e integrano i cambiamenti.

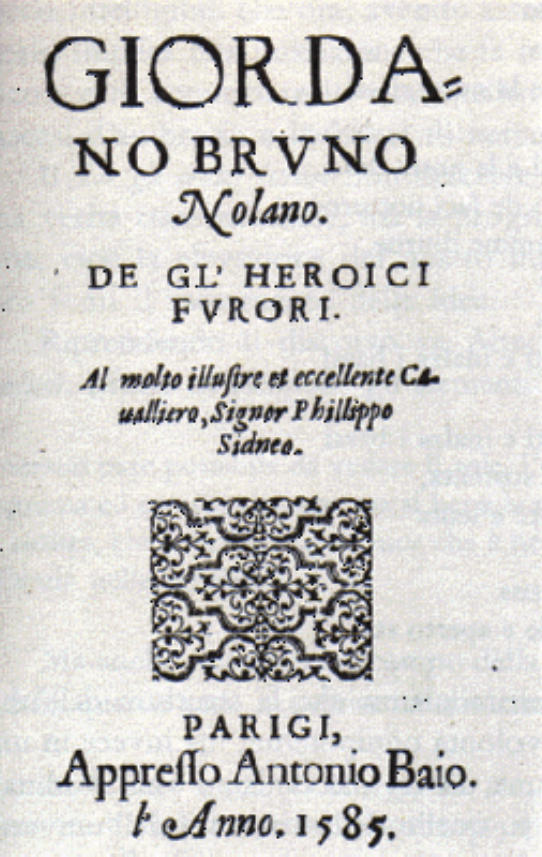

Secondo Libro: la natura dell’intelletto e l’amore eroico

Secondo Libro: la natura dell’intelletto e l’amore eroico