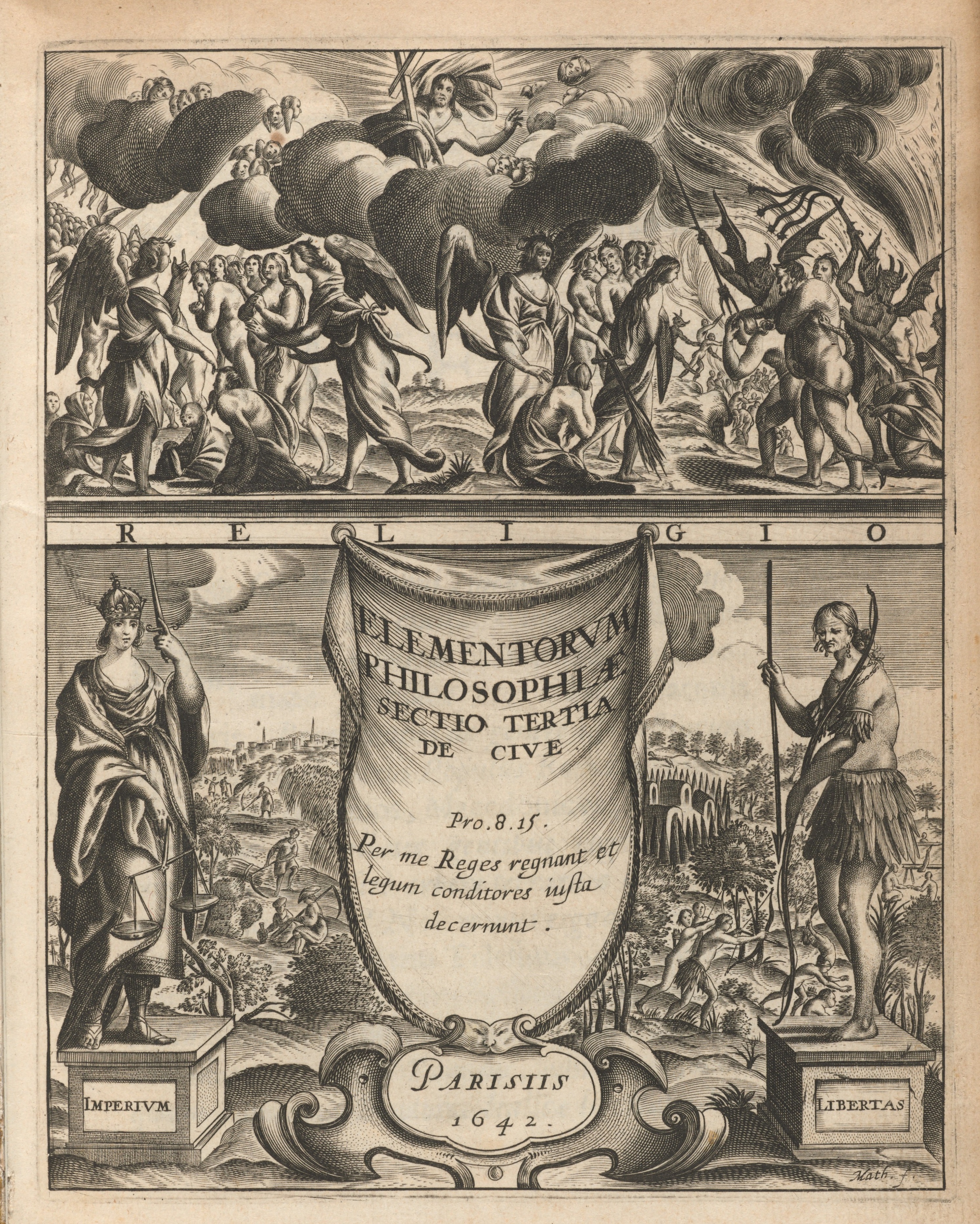

L’etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber, pubblicata nel 1905, è un’opera fondamentale che sonda l’influenza della religione sullo sviluppo economico e culturale dell’Occidente. Attraverso un’analisi meticolosa e interdisciplinare, l’Autore intreccia filosofia, storia, letteratura e religione, per rivelare come l’etica protestante abbia contribuito a modellare il moderno capitalismo.

L’etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber, pubblicata nel 1905, è un’opera fondamentale che sonda l’influenza della religione sullo sviluppo economico e culturale dell’Occidente. Attraverso un’analisi meticolosa e interdisciplinare, l’Autore intreccia filosofia, storia, letteratura e religione, per rivelare come l’etica protestante abbia contribuito a modellare il moderno capitalismo.

Il filosofo-sociologo principia con un’indagine filosofica sul senso del lavoro nella società capitalista, postulando che la “professione” o “vocazione” (Beruf, che nel suo significato di “compito assegnato da Dio” trae origine della traduzione luterana della Bibbia) sia diventata un elemento cardinale per comprendere l’individualismo occidentale. Esamina il concetto di predestinazione calvinista e la sua influenza sullo sviluppo di un’etica del lavoro, argomentando come il successo materiale venisse spesso visto quale segno dell’elezione divina. Questa fusione tra il dovere religioso e l’attività economica offre una lente filosofica unica per vagliare la natura del capitalismo, dove il lavoro non è solo una necessità economica ma anche un imperativo morale.

Storicamente, Weber collega lo sviluppo del capitalismo moderno a specifici periodi e regioni, in cui il protestantesimo era prevalente, in particolare il nord Europa e le parti degli Stati Uniti colonizzate dai puritani, mostrando come queste aree abbiano adottato il capitalismo come sistema economico ed ethos culturale, influenzandone profondamente le strutture politiche e sociali. Weber utilizza una vasta gamma di dati storici per tracciare le correlazioni tra pratiche religiose e sviluppi economici, provando che il protestantesimo abbia fornito lo “spirito” necessario per la nascita del capitalismo.

Dal punto di vista letterario, l’opera è un capolavoro di narrazione analitica. Con un linguaggio chiaro e accurato, Weber trasforma argomenti complessi in un racconto affascinante, che si legge quasi come un romanzo storico. L’uso di fonti primarie, sermoni e diari arricchisce il testo, presentando uno sguardo autentico sulle convinzioni e sulle pratiche dei protestanti dell’epoca. La sua capacità di tessere insieme aneddoti e analisi è un esempio eccellente di come la scrittura accademica possa essere rigorosa ma anche coinvolgente.

L’aspetto religioso è il più centrale nel lavoro di Weber. Egli dettaglia minuziosamente le dottrine del calvinismo, del luteranesimo e di altre sètte protestanti, sottolineando come queste abbiano prediletto la disciplina, l’ascetismo e l’etica del lavoro. Non solo descrive le pratiche, ma le interpreta in relazione allo sviluppo economico, proponendo una tesi provocatoria: la religione ha plasmato le sfere personali della vita, avendo anche avuto un impatto profondo e diretto sul corso economico e sociale del mondo occidentale.

L’analisi si concentra significativamente sulle divergenze tra le visioni luterano-calviniste e quelle cattoliche, in particolare riguardo al lavoro e al profitto. Queste differenze teologiche ed etiche non solo hanno influenzato la vita dei fedeli ma hanno anche avuto un impatto profondo sullo sviluppo economico nei vari contesti geografici e storici.

Il cuore dello studio di Weber è nel modo in cui il calvinismo ha interpretato la predestinazione e il lavoro. Secondo la dottrina calvinista, il destino eterno dell’uomo è predestinato da Dio e non può essere cambiato; tuttavia, segni di una vita favorita da Dio possono manifestarsi attraverso il successo e la prosperità nel mondo terreno. Il lavoro, quindi, assume una dimensione quasi sacra – non solo è un dovere verso Dio ma diventa anche un segno del favore divino. Questa interpretazione è meno accentuata nel luteranesimo, per cui comunque il lavoro è ritenuto una vocazione divina, un mezzo attraverso cui il fedele serve Dio nella vita quotidiana. La prosperità risultante dal lavoro diligente ed etico non è però considerata come un fine in sé ma come una conferma che si sta vivendo una vita in linea con i comandamenti divini. In questo modo, il profitto e il successo economico sono accettabili e addirittura potenzialmente indicativi di salvezza.

Al contrario, la dottrina cattolica tradizionale non pone un’enfasi simile sulla predestinazione o sul successo economico come segno di salvezza. Il cattolicesimo, con la sua struttura ecclesiastica più centralizzata e la dottrina della libera volontà, permette ai fedeli di influenzare il proprio destino spirituale attraverso le opere, inclusi i sacramenti e la carità. Il lavoro ha sì un valore etico e spirituale, ma è disgiunto dalla nozione di predestinazione. Di conseguenza, il profitto e il successo materiale sono visti in una luce più neutra o persino problematica, se perseguiti a scapito di valori più elevati.

Weber ritiene che la visione calvinista del profitto come segno di grazia divina abbia giocato un ruolo chiave nella formazione dell’etica del capitalismo. L’accumulo di ricchezza, purché ottenuto attraverso il duro lavoro e l’adempimento etico, era percepito come moralmente accettabile e anche desiderabile, un’indicazione della propria elezione. Ciò contrasta nettamente con la visione più scettica o critica del profitto che si può trovare in molte interpretazioni cattoliche, dove l’accumulo eccessivo di ricchezza è considerato un ostacolo alla vera pietà e un rischio di corruzione spirituale.

La visione protestante, pertanto, con la sua interpretazione del lavoro e del profitto, ha favorito un ambiente in cui il capitalismo non solo è nato ma è anche fiorito, mentre la tradizione cattolica ha promosso un approccio più cauto ed equilibrato verso il successo materiale.

L’etica protestante e lo spirito del capitalismo è un’opera straordinariamente ricca e complessa, che spinge i lettori a considerare il ruolo della religione e dell’etica nell’economia moderna. Weber fornisce la base per ulteriori studi interdisciplinari e invita altresì a una riflessione critica su come i valori culturali e religiosi continuino a influenzare le pratiche economiche contemporanee.

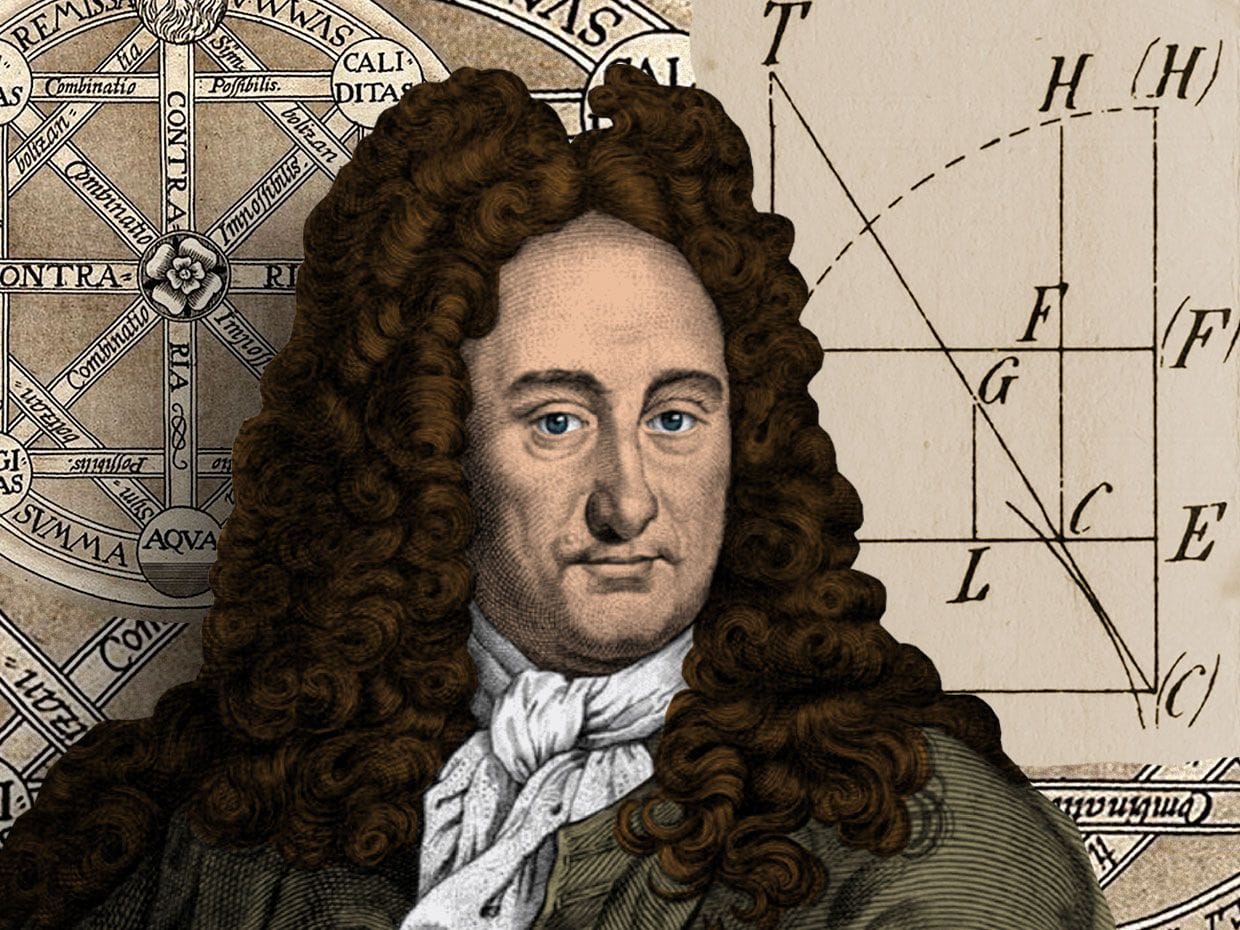

Nel cuore del Rinascimento italiano pulsano le parole di Giovanni Pico della Mirandola, incarnando l’essenza dell’Umanesimo nella Oratio de hominis dignitate. L’orazione fu concepita da Pico come preparazione a una disputa internazionale, ove riunire i più eminenti intellettuali del tempo, a Roma, nel 1487, per discutere di “pax philosophica”. Per l’appuntamento, Pico compilò 900 tesi, pubblicate per la prima volta nel dicembre del 1486. Tuttavia, l’evento fu immediatamente annullato per decisione di papa Innocenzo VIII, che volle formare un comitato di esperti incaricati di valutare l’ortodossia delle tesi. Tre di queste furono dichiarate eretiche dalla commissione, mettendo in cattiva luce l’intera iniziativa e causando la sospensione del progetto. Pico fu addirittura costretto a rifugiarsi in Francia, dove fu comunque arrestato e detenuto nella fortezza di Vincennes, a Parigi, su richiesta del pontefice.

Nel cuore del Rinascimento italiano pulsano le parole di Giovanni Pico della Mirandola, incarnando l’essenza dell’Umanesimo nella Oratio de hominis dignitate. L’orazione fu concepita da Pico come preparazione a una disputa internazionale, ove riunire i più eminenti intellettuali del tempo, a Roma, nel 1487, per discutere di “pax philosophica”. Per l’appuntamento, Pico compilò 900 tesi, pubblicate per la prima volta nel dicembre del 1486. Tuttavia, l’evento fu immediatamente annullato per decisione di papa Innocenzo VIII, che volle formare un comitato di esperti incaricati di valutare l’ortodossia delle tesi. Tre di queste furono dichiarate eretiche dalla commissione, mettendo in cattiva luce l’intera iniziativa e causando la sospensione del progetto. Pico fu addirittura costretto a rifugiarsi in Francia, dove fu comunque arrestato e detenuto nella fortezza di Vincennes, a Parigi, su richiesta del pontefice.

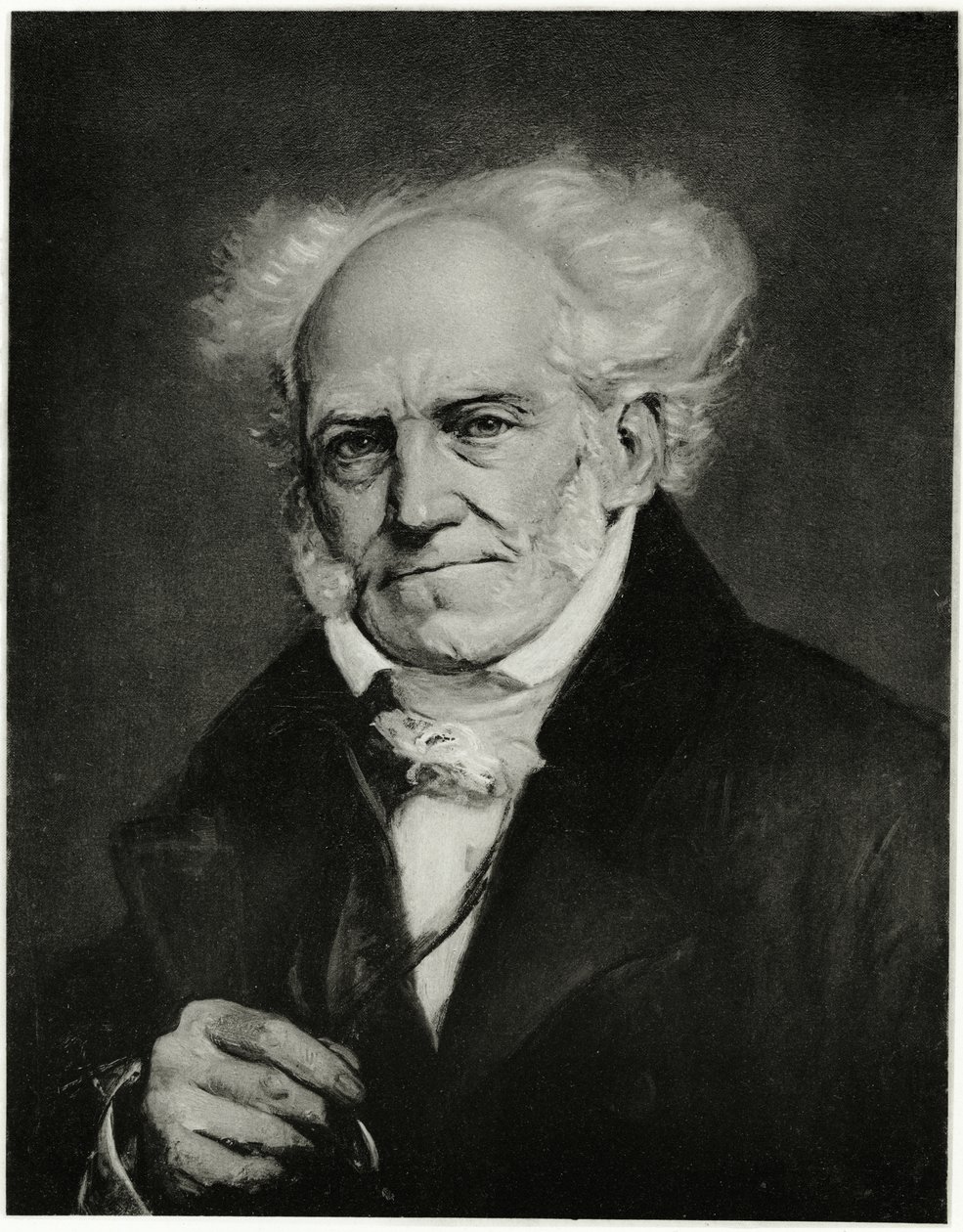

Il mondo come volontà e rappresentazione di Arthur Schopenhauer è un’opera filosofica monumentale, che ha avuto e continua ad avere un profondo impatto sulla filosofia occidentale, essendovi teorizzati elementi che hanno ispirato anche la letteratura, la psicologia e le arti.

Il mondo come volontà e rappresentazione di Arthur Schopenhauer è un’opera filosofica monumentale, che ha avuto e continua ad avere un profondo impatto sulla filosofia occidentale, essendovi teorizzati elementi che hanno ispirato anche la letteratura, la psicologia e le arti.

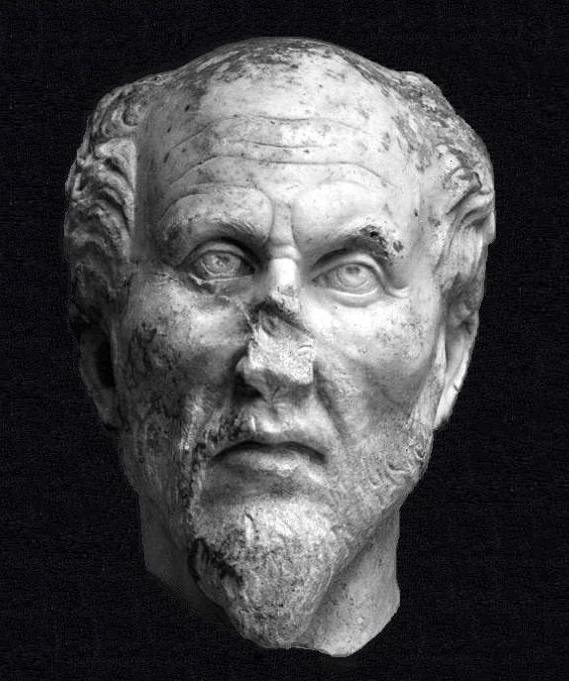

Come una stella vespertina che sorge al crepuscolo, nel cielo dell’antichità si levarono le Enneadi di Plotino, filosofo vissuto nel III secolo d.C., un testamento della ricerca incessante dell’anima per il divino. L’opera è composta da 54 trattati, sistemati da Porfirio, discepolo di Plotino, il quale modificò la suddivisione dei testi originali, combinandoli per formare i gruppi necessari a comporre le Enneadi, strutturate in sei insiemi di nove (“ennea”, in greco) trattati ciascuno. Dispose questi scritti seguendo un ordine che va dalle esistenze più basse dal punto di vista ontologico – le realtà terrene e la vita umana – ascendendo attraverso livelli metafisici come la provvidenza, gli enti demoniaci, l’anima e le capacità psichiche, fino al grado puramente intellettuale, culminando nell’ultimo trattato, con l’approdo alla suprema realtà divina, l’Uno, principio e fine di tutto ciò che è. Questa strutturazione mirava a delineare per il lettore un itinerario vòlto a trascendere il mondo terreno e a ottenere una piena comprensione della filosofia plotiniana.

Come una stella vespertina che sorge al crepuscolo, nel cielo dell’antichità si levarono le Enneadi di Plotino, filosofo vissuto nel III secolo d.C., un testamento della ricerca incessante dell’anima per il divino. L’opera è composta da 54 trattati, sistemati da Porfirio, discepolo di Plotino, il quale modificò la suddivisione dei testi originali, combinandoli per formare i gruppi necessari a comporre le Enneadi, strutturate in sei insiemi di nove (“ennea”, in greco) trattati ciascuno. Dispose questi scritti seguendo un ordine che va dalle esistenze più basse dal punto di vista ontologico – le realtà terrene e la vita umana – ascendendo attraverso livelli metafisici come la provvidenza, gli enti demoniaci, l’anima e le capacità psichiche, fino al grado puramente intellettuale, culminando nell’ultimo trattato, con l’approdo alla suprema realtà divina, l’Uno, principio e fine di tutto ciò che è. Questa strutturazione mirava a delineare per il lettore un itinerario vòlto a trascendere il mondo terreno e a ottenere una piena comprensione della filosofia plotiniana.