Gli inglesi, per quel che concerne la storia del pensiero, si sono distinti dagli altri popoli europei, antichi e moderni, a causa di quella impronta, ad essi del tutto peculiare, tendenzialmente antimetafisica ed essenzialmente pragmatica. A scorrere rapidamente quella storia, infatti, ciò può essere facilmente notato: quando il Medioevo volgeva ormai al termine, mentre nelle scuole del resto d’Europa i dotti erano ancora impelagati nelle dispute scolastiche sulle prove dell’esistenza di Dio, sugli universali, sulla Trinità e sui quodlibeta, Roger Bacon (immagine a sinistra), filosofo, scienziato e mago, il Doctor mirabilis (Dottore dei miracoli), fondava la gnoseologia empirica, secondo la quale l’esperienza sia il vero e unico mezzo per acquisire conoscenza del mondo. Tre erano, secondo il filosofo, i modi con cui l’uomo potesse comprendere la verità: con la conoscenza interna, data da Dio tramite l’illuminazione; con la ragione, la quale, però, non è bastevole, e, infine, con l’esperienza sensibile, ovvero tramite i cinque sensi, il non pus ultra di cui esso possa disporre e che gli consente di avvicinarsi alla reale conoscenza delle cose.

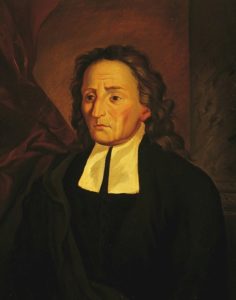

quando il Medioevo volgeva ormai al termine, mentre nelle scuole del resto d’Europa i dotti erano ancora impelagati nelle dispute scolastiche sulle prove dell’esistenza di Dio, sugli universali, sulla Trinità e sui quodlibeta, Roger Bacon (immagine a sinistra), filosofo, scienziato e mago, il Doctor mirabilis (Dottore dei miracoli), fondava la gnoseologia empirica, secondo la quale l’esperienza sia il vero e unico mezzo per acquisire conoscenza del mondo. Tre erano, secondo il filosofo, i modi con cui l’uomo potesse comprendere la verità: con la conoscenza interna, data da Dio tramite l’illuminazione; con la ragione, la quale, però, non è bastevole, e, infine, con l’esperienza sensibile, ovvero tramite i cinque sensi, il non pus ultra di cui esso possa disporre e che gli consente di avvicinarsi alla reale conoscenza delle cose.  Il frate francescano William of Ockham, il Doctor invincibilis (Dottore invincibile), con il suo famosissimo rasoio, semplificò al massimo la spiegazione dei fenomeni, mostrando l’inutilità di moltiplicare le cause e di introdurre enti al di là della fisica: “Frustra fit per plura, quod fieri potest per pauciora” (è inutile fare con più, ciò che si può fare con meno). Francis Bacon (immagine a destra), il filosofo dell’adagio “Sapere è potere”, padre della rivoluzione scientifica e del metodo scientifico nell’osservazione e nello studio dei fenomeni attraverso l’induzione, meglio definita e rinnovata rispetto a quella aristotelica, fu avversatore dei pregiudizi, da lui chiamati idola (idoli o immagini), che impedivano la reale conoscenza e intelligenza della natura, e fu ispiratore di un’altra grande mente inglese, Isaac Newton, lo scienziato-osservatore empirico per eccellenza. Thomas Hobbes diede spiegazione a tutti gli aspetti della realtà col suo materialismo meccanicistico, annullando la res cogitans (sostanza pensante) di Cartesio e il suo ambiguo rapporto con la res extensa (sostanza materiale), retroterra sul quale basò la sua concezione della natura umana, della condizione di guerra di tutti contro tutti (l’homo homini lupus),

Il frate francescano William of Ockham, il Doctor invincibilis (Dottore invincibile), con il suo famosissimo rasoio, semplificò al massimo la spiegazione dei fenomeni, mostrando l’inutilità di moltiplicare le cause e di introdurre enti al di là della fisica: “Frustra fit per plura, quod fieri potest per pauciora” (è inutile fare con più, ciò che si può fare con meno). Francis Bacon (immagine a destra), il filosofo dell’adagio “Sapere è potere”, padre della rivoluzione scientifica e del metodo scientifico nell’osservazione e nello studio dei fenomeni attraverso l’induzione, meglio definita e rinnovata rispetto a quella aristotelica, fu avversatore dei pregiudizi, da lui chiamati idola (idoli o immagini), che impedivano la reale conoscenza e intelligenza della natura, e fu ispiratore di un’altra grande mente inglese, Isaac Newton, lo scienziato-osservatore empirico per eccellenza. Thomas Hobbes diede spiegazione a tutti gli aspetti della realtà col suo materialismo meccanicistico, annullando la res cogitans (sostanza pensante) di Cartesio e il suo ambiguo rapporto con la res extensa (sostanza materiale), retroterra sul quale basò la sua concezione della natura umana, della condizione di guerra di tutti contro tutti (l’homo homini lupus), del patto di unione e del patto di società, dai quali sarebbero poi nati, rispettivamente, la civiltà e, attraverso la rinuncia da parte di ogni uomo al suo diritto su tutto e la cessione di questo al sovrano, lo Stato, il Leviatano. John Locke (immagine a sinistra), l’empirista, l’autore di An essay concerning human understanding (Saggio sull’intelletto umano), sosteneva che tutta la conoscenza umana derivasse dai sensi. Indagò le idee e i processi conoscitivi della mente, criticando l’innatismo cartesiano e leibniziano, e, tra l’altro, fu strenuo propugnatore del liberalismo politico e della tolleranza religiosa. David Hume, l’estremo dell’empirismo inglese, asseriva, come Locke, che la conoscenza non fosse innata, ma scaturisse dall’esperienza. Egli negò sia la sostanza materiale che quella spirituale, tutto riducendo a sensazione e stato di coscienza.

del patto di unione e del patto di società, dai quali sarebbero poi nati, rispettivamente, la civiltà e, attraverso la rinuncia da parte di ogni uomo al suo diritto su tutto e la cessione di questo al sovrano, lo Stato, il Leviatano. John Locke (immagine a sinistra), l’empirista, l’autore di An essay concerning human understanding (Saggio sull’intelletto umano), sosteneva che tutta la conoscenza umana derivasse dai sensi. Indagò le idee e i processi conoscitivi della mente, criticando l’innatismo cartesiano e leibniziano, e, tra l’altro, fu strenuo propugnatore del liberalismo politico e della tolleranza religiosa. David Hume, l’estremo dell’empirismo inglese, asseriva, come Locke, che la conoscenza non fosse innata, ma scaturisse dall’esperienza. Egli negò sia la sostanza materiale che quella spirituale, tutto riducendo a sensazione e stato di coscienza.  Demolì il concetto di causa, ritenendolo mero costume della mente, suscitato dall’abitudine, e postulò, quali conoscenze universali e necessarie, soltanto quelle della geometria, dell’algebra e dell’aritmetica. Adam Smith (immagine a destra), filosofo ed economista, teorizzò l’idea che la concorrenza tra vari produttori e consumatori avrebbe generato la migliore distribuzione possibile di beni e servizi, poiché avrebbe incoraggiato gli individui a specializzarsi e migliorare il loro capitale, in modo da produrre più valore con lo stesso lavoro.

Demolì il concetto di causa, ritenendolo mero costume della mente, suscitato dall’abitudine, e postulò, quali conoscenze universali e necessarie, soltanto quelle della geometria, dell’algebra e dell’aritmetica. Adam Smith (immagine a destra), filosofo ed economista, teorizzò l’idea che la concorrenza tra vari produttori e consumatori avrebbe generato la migliore distribuzione possibile di beni e servizi, poiché avrebbe incoraggiato gli individui a specializzarsi e migliorare il loro capitale, in modo da produrre più valore con lo stesso lavoro.  E, infine, l’Utilitarismo di Jeremy Bentham e John Stuart Mill prima, con tutte le implicazioni morali (o moralmente inglesi), legate ai concetti di “utile” e di “felicità“, e quello di Henry Sidgwick (immagine a sinistra), poi, col suo edonismo etico, mediante il quale aggiunse importanti precisazioni ai concetti dell’utilitarismo classico. Queste riflessioni filosofiche hanno certo corrispettivo pratico allorquando si osservano attentamente tutte le sfaccettature dell’English way of life e dei princìpi che, ancora oggi, lo animano. Il motivo per cui gli inglesi, fino a circa settant’anni fa, hanno realmente dominato il mondo (basti pensare al British Empire e al Commonwealth), ha le proprie basi nel pragmatismo che, dal 1200 in poi, ha caratterizzato le sue classi intellettuali e, di riflesso, quelle deputate all’azione. Un popolo non condizionato dalla religione, come lo sono stati, dal Medioevo alle soglie dell’età contemporanea, la maggior parte dei Paesi cattolici europei, libero di sottomettere altre genti, che non ha combattuto in nome di Dio ma degli uomini, era destinato ad avere il ruolo che ha avuto e che ancora ha. Del resto, negli stessi anni in cui un bardo venuto dalle Midlands incantava gli spettatori del Globe Theatre a Londra, mettendo in scena l’amore tra Romeo e Giulietta, la filosofia dell’essere e del non essere e la gelosia di Otello, la regina Elisabetta I nominava baronetto il più astuto e lesto pirata della storia: sir Francis Drake!

E, infine, l’Utilitarismo di Jeremy Bentham e John Stuart Mill prima, con tutte le implicazioni morali (o moralmente inglesi), legate ai concetti di “utile” e di “felicità“, e quello di Henry Sidgwick (immagine a sinistra), poi, col suo edonismo etico, mediante il quale aggiunse importanti precisazioni ai concetti dell’utilitarismo classico. Queste riflessioni filosofiche hanno certo corrispettivo pratico allorquando si osservano attentamente tutte le sfaccettature dell’English way of life e dei princìpi che, ancora oggi, lo animano. Il motivo per cui gli inglesi, fino a circa settant’anni fa, hanno realmente dominato il mondo (basti pensare al British Empire e al Commonwealth), ha le proprie basi nel pragmatismo che, dal 1200 in poi, ha caratterizzato le sue classi intellettuali e, di riflesso, quelle deputate all’azione. Un popolo non condizionato dalla religione, come lo sono stati, dal Medioevo alle soglie dell’età contemporanea, la maggior parte dei Paesi cattolici europei, libero di sottomettere altre genti, che non ha combattuto in nome di Dio ma degli uomini, era destinato ad avere il ruolo che ha avuto e che ancora ha. Del resto, negli stessi anni in cui un bardo venuto dalle Midlands incantava gli spettatori del Globe Theatre a Londra, mettendo in scena l’amore tra Romeo e Giulietta, la filosofia dell’essere e del non essere e la gelosia di Otello, la regina Elisabetta I nominava baronetto il più astuto e lesto pirata della storia: sir Francis Drake!

Pubblicato il 28 luglio 2011 su www.caravella.eu