dedicato a tutte le mie Beatrici

Quanto riportato di seguito è soltanto un infinitesimo aspetto della grandezza di quest’uomo e della sua opera (dalla mia Storia della Letteratura Italiana – Dalle origini al Trecento, SteMi Editrice, 2017):

Ci pensò proprio Dante, comunque, a prendersi la rivincita, per sé stesso e per tutti i poeti amanti non corrisposti (me compreso!).

Leggete questi versi:

I’ son Beatrice che ti faccio andare;

vegno del loco ove tornar disio;

amor mi mosse, che mi fa parlare.

Quando sarò dinanzi al segnor mio,

di te mi loderò sovente a lui.

(Inf., Canto II, vv. 70-74)

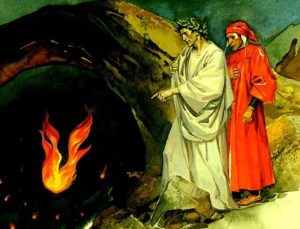

Ci troviamo nel II Canto dell’Inferno. È il tramonto. Superata la selva oscura e le tre fiere, il poeta è immobile, impaurito e ormai deciso a non intraprendere più il viaggio nell’aldilà, nonostante la presenza rassicurante di Virgilio, sua guida. A quel punto, l’autore dell’Eneide gli riferisce che la sua salvezza sta a cuore a tre donne: alla Madonna, a Santa Lucia, e sì, proprio a lei, a Beatrice: “Una donna beata e bella, con gli occhi più lucenti di una stella, si è rivolta a me, con voce soave e angelica, chiedendomi di soccorrerti, perché ella, dopo aver udito che ti eri smarrito, è arrivata troppo tardi. Anima gentile e onesta – mi ha pregato – ti imploro di aiutarlo, affinché io ne abbia consolazione. Io sono Beatrice ed è per amore che te lo chiedo”.

La donna, infatti, dal Paradiso, era scesa nel limbo, dove dimorava l’anima di Virgilio, per esortarlo a proteggere e seguire colui che io, qui e adesso, secondo quanto riferiscono i suoi meravigliosi versi, posso finalmente definire il suo amato!

Dopo essere stata celebrata lungo tutta la sua breve vita e molto oltre, seppure andata in sposa ad un altro uomo, alla fine, Beatrice ricambia l’amore di Dante.

Dante ce l’ha fatta!

Vi giuro che, scrivendo questi ultimi righi, non sono riuscito a trattenere la commozione!

È una mia opinione, ma mi piace ritenere che tutto, proprio tutto, lo slancio dal quale è nata la Divina Commedia, sia contenuto in questi cinque versi del II Canto dell’Inferno, pronunciati da Beatrice.

John William Waterhouse, “L’incontro di Dante con Beatrice”, 1915

John William Waterhouse, “L’incontro di Dante con Beatrice”, 1915

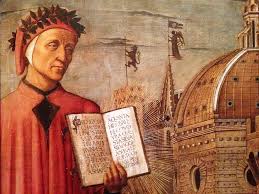

C’è poco da fare. È stato il più grande di tutti. Al di là di quanto abbiate potuto conoscere di lui e delle sue opere sfogliando le pagine a lui dedicate in questo libro, vi consiglio di andare a prenderli i suoi libri e di leggerli voi stessi. Ho sempre pensato che la migliore storia della letteratura sia quella che ognuno di noi si “fa” da solo, semplicemente leggendone e meditandone le opere, senza la mediazione e i filtri interpretativi di quanti, seppure con competenza, esplicano i contenuti di ciò che è stato scritto da altri. Cominciate proprio con Dante. In fondo, sarebbe un bel modo per essergli grati, per esprimere riconoscenza a quella mente eccelsa, instillata in un uomo di mediocre statura, d’onestissimi panni sempre vestito, col volto lungo, il naso aquilino e gli occhi grossi, le mascelle grandi e dal labbro di sotto era quel di sopra avanzato, i capelli e la barba spessi, neri e crespi e sempre nella faccia malinconico e pensoso (Giovanni Boccaccio, Trattatelo in laude di Dante, XX), che io immagino ancora passeggiare lungo l’Arno e per i suoi ponti, nell’amata Firenze, immerso nei propri pensieri, tutti per Beatrice e per i versi che, di lì a poco, le avrebbe composto, solo, nella sua piccola stanza, attraverso il cui lucernario, ogni notte, rivolgendo lo sguardo sognante e incantato verso il cielo, avrebbe, poi, scorta, meravigliosa, risplendere tra le stelle.