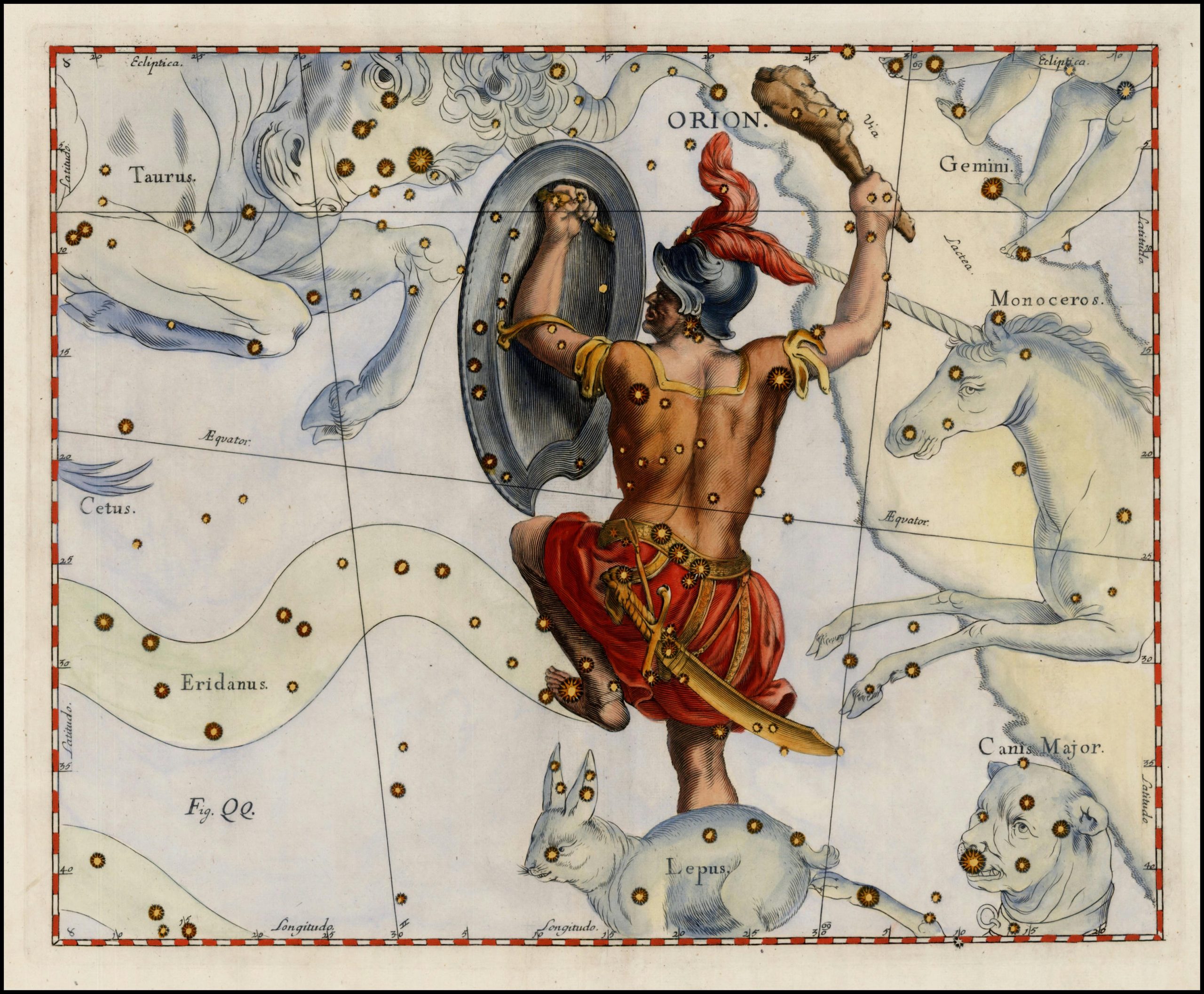

Orione è una delle figure più affascinanti della mitologia greca, un cacciatore gigantesco il cui mito è legato sia alla sua forza sovrumana sia al suo tragico destino. Il suo nome è stato immortalato nella costellazione che porta la sua effigie nel cielo notturno, una delle più luminose e riconoscibili.

Le versioni del mito di Orione variano notevolmente a seconda delle fonti antiche, ma alcuni elementi ricorrenti delineano il suo carattere e la sua storia. Secondo una delle leggende più diffuse, Orione era figlio del dio del mare Poseidone e della ninfa Euriale, una delle Gorgoni. Questa discendenza gli conferiva un dono straordinario: la capacità di camminare sulle acque. Orione divenne un cacciatore impareggiabile, tanto che si vantava di poter eliminare tutte le bestie selvagge della Terra. Questa affermazione provocò l’ira della dea Gea, la personificazione della Terra, che inviò uno scorpione gigantesco per ucciderlo. Nella battaglia, Orione venne trafitto dal pungiglione velenoso dello scorpione e morì. Un’altra versione del mito racconta che Orione fu ucciso da Artemide, la dea della caccia, di cui era un fedele compagno. Alcune narrazioni affermano che Artemide lo amava, ma il fratello della dea, Apollo, geloso di questa relazione, la ingannò per farle scoccare una freccia contro Orione mentre nuotava in mare, uccidendolo accidentalmente. Sconvolta dal dolore, Artemide chiese a Zeus di immortalare Orione tra le stelle. In un’altra variante ancora, Orione cercò di conquistare la dea della caccia, provocando la sua ira e spingendola a eliminarlo. Questa versione si collega all’immagine di Orione come un cacciatore arrogante, punito per la sua superbia. Indipendentemente dalle circostanze della sua morte, Zeus, commosso dal suo destino, lo trasformò in una costellazione, ponendolo nel cielo affinché il suo nome non fosse mai dimenticato.

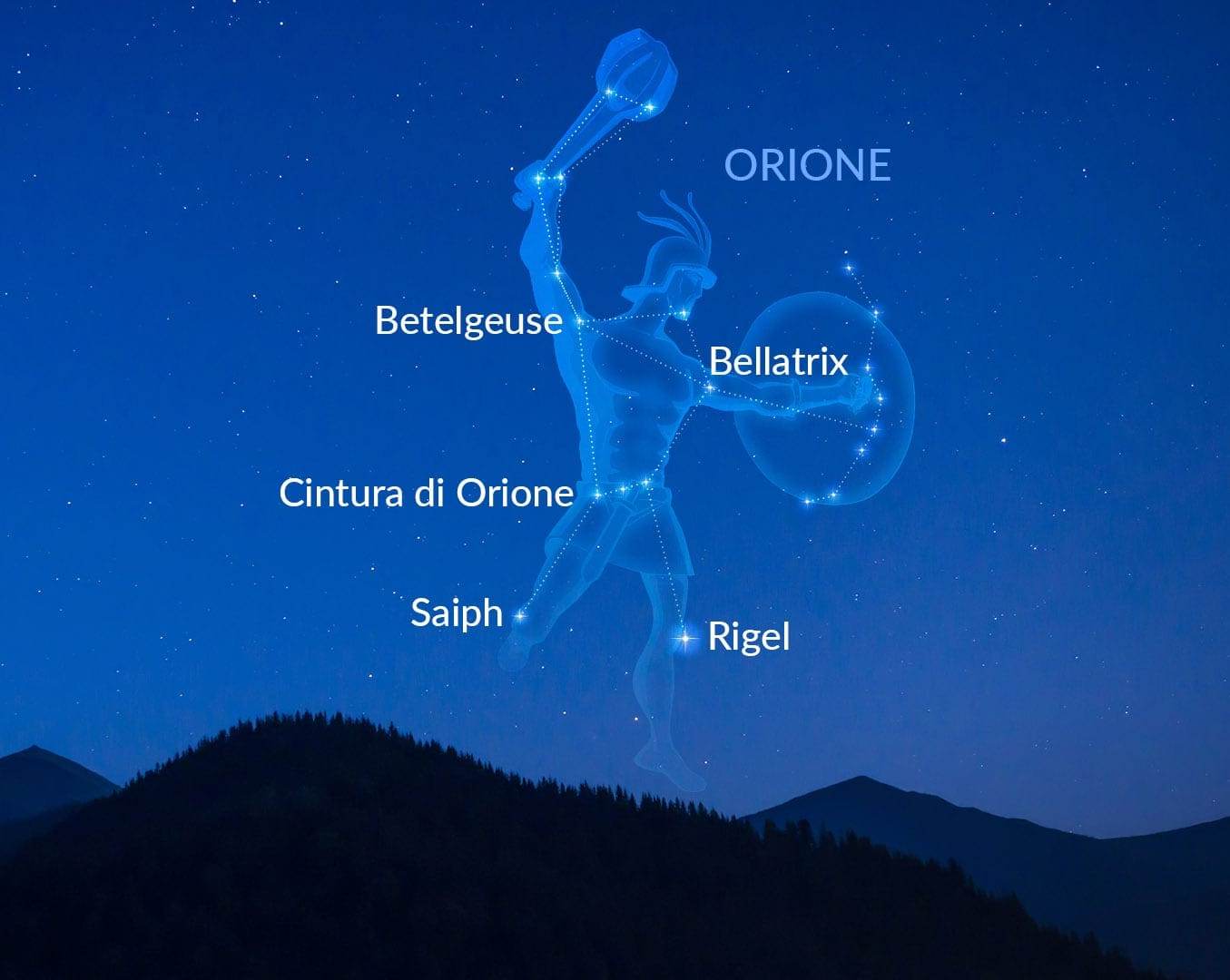

La costellazione di Orione è una delle più spettacolari del cielo notturno ed è visibile in entrambi gli emisferi. La sua forma è facilmente riconoscibile grazie a un gruppo di stelle luminose che delineano la figura del cacciatore. Le stelle principali di Orione sono Betelgeuse, una supergigante rossa situata nella “spalla” sinistra del cacciatore. È una delle stelle più grandi e brillanti conosciute, e il suo possibile futuro collasso in supernova è oggetto di grande interesse astronomico; Rigel, una gigante blu che rappresenta il “piede” di Orione. È una delle stelle più luminose del cielo e dista circa 860 anni luce dalla Terra; Bellatrix, una stella azzurra che segna la spalla destra della figura mitologica; Saiph, che forma il ginocchio opposto a Rigel.

Ma l’elemento più iconico della costellazione è la cosiddetta Cintura di Orione, composta da tre stelle perfettamente allineate: Alnitak, Alnilam e Mintaka. Queste tre stelle creano una linea inconfondibile nel cielo e sono spesso utilizzate come riferimento per individuare altre costellazioni. Un altro oggetto celeste affascinante all’interno della costellazione è la Nebulosa di Orione (M42), una delle regioni di formazione stellare più spettacolari dell’universo, visibile persino a occhio nudo in condizioni di cielo scuro.

La storia di Orione è legata anche alla costellazione dello Scorpione (Scorpius). Secondo la mitologia, Zeus pose entrambi nel cielo, ma in posizioni opposte, in modo che non potessero mai incontrarsi. Quando la costellazione di Orione tramonta, quella dello Scorpione sorge, e viceversa. Questo eterno inseguimento simboleggia la vendetta della dea Gea e il destino ineluttabile del cacciatore.

La costellazione di Orione è stata osservata e raccontata da molte civiltà nel corso della storia. Gli egizi associavano Orione al dio Osiride, il dio della morte e della resurrezione. Le piramidi di Giza sembrano essere state allineate con la Cintura di Orione, suggerendo un profondo legame astronomico e spirituale. I babilonesi vedevano in Orione il loro cacciatore divino Gilgamesh. I maya consideravano la Nebulosa di Orione come il luogo di origine del cosmo.

Nella scienza moderna, la costellazione di Orione continua a essere un punto di riferimento per gli astronomi, grazie alla sua ricchezza di stelle giovani e regioni di formazione stellare. La Nebulosa di Orione è uno degli oggetti celesti più studiati, poiché offre una finestra sui processi di nascita delle stelle e dei sistemi planetari.

Orione è una figura che incarna la potenza e la tragedia, un cacciatore formidabile il cui destino è stato deciso dagli dei. Il suo mito, tramandato per secoli, vive nel cielo stellato attraverso la costellazione che porta il suo nome. Ogni volta che alziamo lo sguardo al cielo, possiamo ammirare la sua figura luminosa, un promemoria eterno della grandezza e della fragilità dell’uomo di fronte al cosmo.