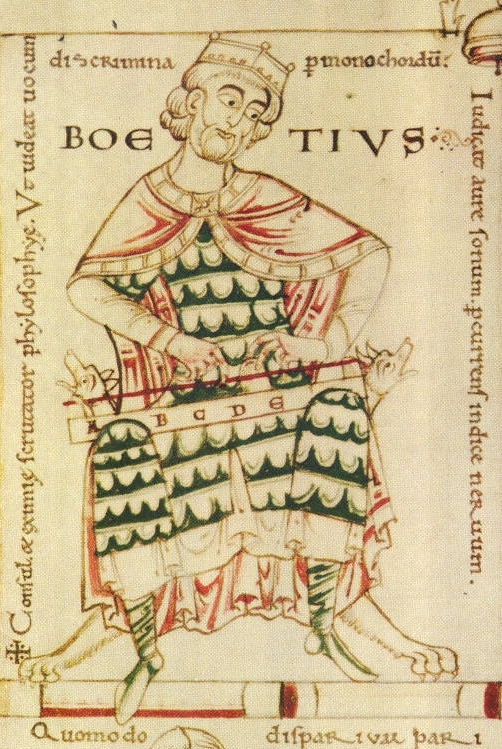

Il De institutione musica di Severino Boezio costituisce una delle opere più notevoli nel pensiero musicale medievale e un fondamentale punto di riferimento per la trasmissione della tradizione musicale dell’antichità. Redatto nel VI secolo d.C., il trattato si inserisce all’interno del più ampio progetto boeziano di rendere accessibile la conoscenza greca ai lettori latini, consolidando il legame tra la speculazione pitagorico-platonica e la visione cristiana del mondo. L’opera non è concepita come un manuale pratico destinato ai musicisti, bensì come un’indagine filosofica sulla natura della musica, sul suo rapporto con la matematica e sui suoi condizionamenti dell’animo umano. La composizione del De institutione musica si sviluppa attraverso un’attenta sintesi delle fonti greche, tra cui emergono Platone, Aristotele, Tolomeo e Nicomaco di Gerasa. Boezio si impegna nella sistemazione teorica della disciplina musicale, collocandola all’interno delle arti liberali del quadrivio, ovvero il sistema delle quattro artes reales che comprendono aritmetica, geometria, astronomia e musica. Quest’ultima, secondo la sua prospettiva, non è meramente un’arte legata alla produzione sonora, ma una scienza che si fonda su princìpi numerici e matematici, in grado di spiegare l’armonia dell’universo.

Il De institutione musica di Severino Boezio costituisce una delle opere più notevoli nel pensiero musicale medievale e un fondamentale punto di riferimento per la trasmissione della tradizione musicale dell’antichità. Redatto nel VI secolo d.C., il trattato si inserisce all’interno del più ampio progetto boeziano di rendere accessibile la conoscenza greca ai lettori latini, consolidando il legame tra la speculazione pitagorico-platonica e la visione cristiana del mondo. L’opera non è concepita come un manuale pratico destinato ai musicisti, bensì come un’indagine filosofica sulla natura della musica, sul suo rapporto con la matematica e sui suoi condizionamenti dell’animo umano. La composizione del De institutione musica si sviluppa attraverso un’attenta sintesi delle fonti greche, tra cui emergono Platone, Aristotele, Tolomeo e Nicomaco di Gerasa. Boezio si impegna nella sistemazione teorica della disciplina musicale, collocandola all’interno delle arti liberali del quadrivio, ovvero il sistema delle quattro artes reales che comprendono aritmetica, geometria, astronomia e musica. Quest’ultima, secondo la sua prospettiva, non è meramente un’arte legata alla produzione sonora, ma una scienza che si fonda su princìpi numerici e matematici, in grado di spiegare l’armonia dell’universo.

L’opera è articolata in cinque libri, ciascuno dedicato a differenti aspetti della teoria musicale. Nel primo libro Boezio introduce la definizione di musica e ne stabilisce il carattere scientifico, ponendo in evidenza il suo legame con la matematica. Nel secondo e nel terzo approfondisce i princìpi teorici dell’armonia e degli intervalli musicali, sempre secondo una prospettiva aritmetica, riprendendo la concezione pitagorica che individua nei rapporti numerici la chiave per comprendere la struttura del suono. Infine, negli ultimi due libri, si concentra sulle implicazioni filosofiche ed etiche della musica, sottolineandone la capacità di influenzare l’anima e il comportamento umano.

Uno degli aspetti più rilevanti del De institutione musica è la tripartizione della musica, concetto che diventerà fondamentale nel pensiero medievale. Boezio distingue tre livelli di musica: la musica mundana, la musica humana e la musica instrumentalis. La musica mundana è quella che regola l’armonia cosmica, riflettendo l’ordine dell’universo attraverso proporzioni numeriche che governano il movimento degli astri e l’equilibrio della natura. Questa concezione, profondamente debitrice della teoria pitagorica delle sfere celesti, interpreta il cosmo come un sistema musicale in cui ogni elemento si relaziona secondo un principio di armonia universale. La musica humana riguarda invece l’armonia interiore dell’essere umano, ponendo l’accento sulla relazione tra anima e corpo. Boezio sostiene che la musica abbia un effetto profondo sullo stato psicologico e morale dell’individuo, condizionandone il carattere e la condotta. Tale visione riprende il pensiero di Platone, secondo il quale l’educazione musicale è essenziale per la formazione dell’uomo virtuoso e per la stabilità della società. Infine, la musica instrumentalis è quella che si manifesta attraverso gli strumenti musicali e la voce umana. Essa è l’unica forma di musica percepibile direttamente dai sensi, ma per Boezio rappresenta il livello più basso della gerarchia musicale, poiché dipende esclusivamente dall’esecuzione pratica e non dalla comprensione dei princìpi teorici e filosofici che ne regolano l’essenza.

Il legame tra musica e numeri è un altro pilastro del pensiero boeziano. Seguendo la tradizione pitagorica, l’autore dimostra come le consonanze musicali derivino da precisi rapporti matematici, illustrando le proporzioni che definiscono gli intervalli armonici. Questa impostazione aritmetica della musica verrà ripresa nel Medioevo e costituirà la base del pensiero musicale scolastico, in cui la disciplina musicale sarà studiata non come un’arte performativa, ma come una scienza speculativa.

Il portato del De institutione musica non si esaurisce nella sua analisi teorica, ma si estende alla funzione educativa e morale della musica. Boezio insiste sul fatto che la musica, oltre a essere un riflesso dell’armonia cosmica, eserciti un’influenza diretta sull’anima umana, potendo elevare l’individuo alla contemplazione della verità o, al contrario, corromperlo se mal utilizzata. Questa concezione etica della musica deriva direttamente dalla filosofia platonica, in particolare dai dialoghi Repubblica e Timeo, nei quali Platone assegna alla musica un ruolo determinante nella formazione del cittadino ideale.

Il trattato boeziano si inserisce in un solido contesto di tradizione greca, ma si distingue per la sua capacità di sistematizzare le conoscenze precedenti e renderle accessibili alla cultura latina. Da Pitagora riprende la concezione dell’universo come armonia regolata da proporzioni numeriche e la teoria degli intervalli musicali basata su rapporti matematici. Da Platone eredita l’idea che la musica abbia una funzione educativa e morale, mentre da Aristotele mutua la riflessione sugli effetti psicologici ed etici della musica sull’individuo. Il contributo di Tolomeo e Nicomaco di Gerasa si manifesta nella trattazione della teoria musicale dal punto di vista matematico e cosmologico, con particolare attenzione ai rapporti tra suoni e numeri.

L’importanza del De institutione musica risiede nella sua capacità di preservare e trasmettere la tradizione musicale dell’antichità al Medioevo, ispirando in modo decisivo il pensiero musicale scolastico e l’intera concezione della musica nel mondo cristiano. Attraverso la sua visione della musica come scienza speculativa e come strumento educativo e morale, Boezio contribuisce a consolidare l’idea che la musica non sia soltanto un’arte, ma una disciplina essenziale per comprendere l’ordine dell’universo e la natura umana. Grazie alla sua opera, la musica viene riconosciuta come un elemento imprescindibile del sapere filosofico e teologico, assumendo un ruolo centrale nella cultura medievale e, poi, rinascimentale.

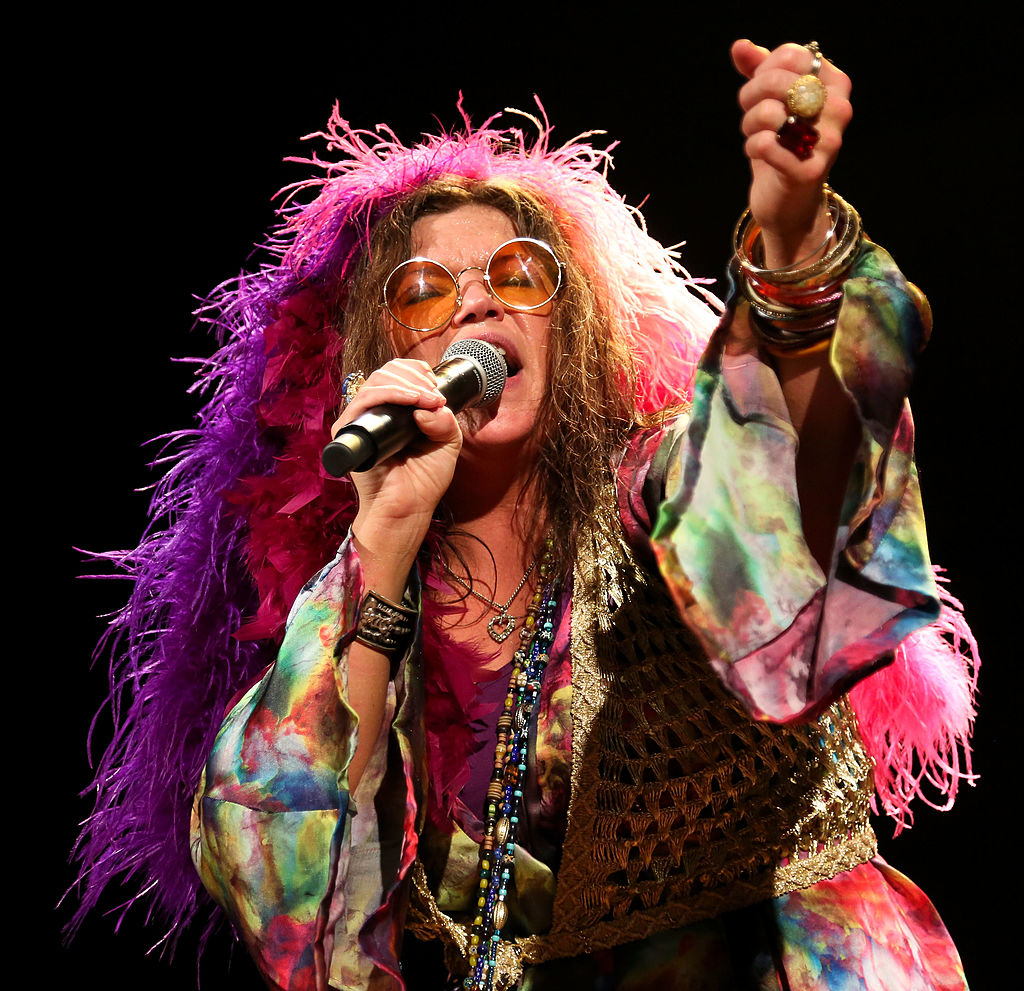

La sua carriera è stata breve, ma bruciò con la potenza di una stella cadente. Con la Big Brother and the Holding Company aveva dato vita a un suono nuovo, crudo, che mescolava psichedelia e blues, ma è stata la sua voce a renderla unico. Cheap Thrills divenne presto un album simbolo di un’epoca, e Janis la sacerdotessa di una generazione disillusa e in cerca di sé stessa.

La sua carriera è stata breve, ma bruciò con la potenza di una stella cadente. Con la Big Brother and the Holding Company aveva dato vita a un suono nuovo, crudo, che mescolava psichedelia e blues, ma è stata la sua voce a renderla unico. Cheap Thrills divenne presto un album simbolo di un’epoca, e Janis la sacerdotessa di una generazione disillusa e in cerca di sé stessa.