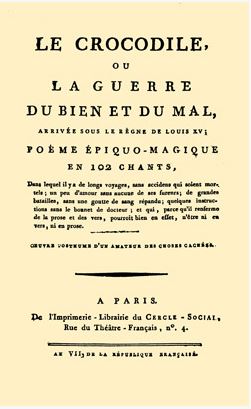

Le Crocodile ou la guerre du bien et du mal è un’opera velata e magnetica, una gemma nascosta tra i meandri del pensiero filosofico del XVIII secolo, partorita dalla mente enigmatica di Louis Claude de Saint-Martin, noto come “il filosofo sconosciuto”. Pubblicato nel 1799, questo testo si intreccia tra la narrazione e la teosofia, conducendo il lettore nei labirinti di una lotta eterna: quella tra le forze primigenie del bene e del male, dipinte con il pennello denso del simbolismo esoterico e animate da riflessioni filosofiche che sfiorano l’eterno.

Le Crocodile ou la guerre du bien et du mal è un’opera velata e magnetica, una gemma nascosta tra i meandri del pensiero filosofico del XVIII secolo, partorita dalla mente enigmatica di Louis Claude de Saint-Martin, noto come “il filosofo sconosciuto”. Pubblicato nel 1799, questo testo si intreccia tra la narrazione e la teosofia, conducendo il lettore nei labirinti di una lotta eterna: quella tra le forze primigenie del bene e del male, dipinte con il pennello denso del simbolismo esoterico e animate da riflessioni filosofiche che sfiorano l’eterno.

L’opera nasce tra le ceneri ancora fumanti della Rivoluzione francese, riflesso delle tensioni e delle lacerazioni di un’epoca segnata dall’instabilità. Saint-Martin, testimone di quegli sconvolgimenti storici, riversa nel racconto la sua critica verso il materialismo imperante e il progressivo oblio dei valori spirituali. In questa tela narrativa, il coccodrillo diviene simbolo di una saggezza antica, sepolta ma non estinta, incarnando l’eterno dilemma tra l’apparenza ingannevole della materia e la verità luminosa dello spirito.

Non è semplice allegoria quella che l’autore offre, ma un trattato profondo mascherato da racconto, in cui l’indagine filosofica scruta le grandi domande dell’esistenza: la perenne dualità del bene e del male, la caduta dell’uomo e la sua anelata redenzione, la lenta ascesa verso la luce dell’illuminazione spirituale. Il titolo stesso è chiave e mistero, indicando una guerra che non è mera battaglia esteriore, ma un abisso che si spalanca dentro l’anima umana.

Attraverso il dialogo tra il protagonista e il coccodrillo, Saint-Martin sonda le forze invisibili che governano il mondo materiale, spingendo il lettore a scrutare oltre il velo del visibile. La materia diviene prigione e illusione, mentre lo spirito si presenta come via e liberazione. In questa visione si annida il cuore pulsante del pensiero martinista: la realtà fisica è frammento, il vero risiede nell’invisibile.

Tra le pieghe del racconto si insinua il mito della caduta dell’umanità: un tempo, l’uomo era in armonia con il divino, in un equilibrio ora spezzato dalle sue stesse scelte. La frattura non è solo carnale, ma soprattutto spirituale, e la redenzione appare come l’unico sentiero per riconquistare l’antica nobiltà perduta. Il cammino del protagonista diviene così archetipo della ricerca di ogni essere umano: un pellegrinaggio interiore verso la riconnessione con il divino, lontano dalle trappole della materialità.

L’illuminazione spirituale, in questo contesto, non è sterile concetto filosofico, ma fiamma viva che trasfigura l’anima. Saint-Martin la tratteggia come esperienza intima e profonda, una rivelazione che dissolve le ombre dell’ignoranza e schiude le porte della vera conoscenza: quella del sé come parte vibrante dell’universo. Il coccodrillo, in questo viaggio iniziatico, funge da custode della saggezza occulta, guida silenziosa che accompagna il protagonista attraverso le tappe di una trasformazione interiore.

Ma l’opera non si ferma alla contemplazione; essa chiama all’azione. Saint-Martin esalta la libertà umana e la responsabilità personale come cardini del cammino spirituale. Pur immerso in un mondo dominato da forze oscure, l’individuo conserva il potere della scelta, il diritto e il dovere di orientarsi verso il bene, attraverso un percorso di consapevolezza e disciplina interiore. Non è la fede cieca a salvare l’anima, ma il lavoro attivo su di sé, un tema che l’autore cesella attraverso le esperienze e le decisioni del protagonista.

Intessuta di simboli e allegorie, Le Crocodile si veste di un manto esoterico che riflette la profonda inclinazione di Saint-Martin per il misticismo. Il coccodrillo stesso diviene emblema di antiche saggezze e della duplice natura della creazione e della distruzione. Radicato nella terra e immerso nelle acque, esso incarna il ponte tra il tangibile e l’intangibile, la materia e lo spirito. Nel racconto, è più di un semplice interlocutore: è maestro iniziatico che apre al protagonista le porte di realtà occulte, guidandolo lungo sentieri invisibili.

La lotta tra luce e tenebra, tra forze che si contendono l’anima del mondo, è l’asse portante del testo. Una guerra non solo cosmica, ma anche interiore, che riverbera nei conflitti segreti di ogni uomo. Qui la tradizione gnostica si fa eco profonda, sussurrando che il male non è solo esterno, ma dimora anche nell’intimo umano. La via esoterica diviene dunque un percorso di purificazione, un cammino tortuoso che chiede al protagonista di riconoscere e vincere le ombre che albergano nel proprio cuore, per ascendere alla luce primigenia.

La caduta dell’uomo, come spesso nell’esoterismo, simboleggia la discesa dell’anima nel regno della materia, dove si spezza il legame naturale con il divino. Saint-Martin fa di questo tema il fulcro della sua narrazione, dipanando il filo sottile di un ritorno possibile: la riscoperta delle verità dimenticate, l’ascesa dall’oblio verso la luce. Il protagonista diviene così l’iniziato che, guidato dal coccodrillo, attraversa le prove dello spirito fino a riconnettersi con la propria origine celeste.

Il racconto segue la struttura del viaggio iniziatico: prove, rivelazioni, trasformazioni segnano il cammino del protagonista, che da uomo smarrito diviene testimone di verità superiori. Il coccodrillo, araldo di saggezze arcane, gli trasmette insegnamenti segreti, tessendo con lui un dialogo che è rito di passaggio. Non si tratta di mere nozioni, ma di una conoscenza che plasma l’essere e lo guida verso una nuova visione del sé e del cosmo.

In Le Crocodile, la conoscenza è potenza trasformativa. Non un bagaglio intellettuale, ma uno strumento di risveglio che muta profondamente chi ne viene toccato. Il protagonista torna al suo mondo terreno, ma non è più lo stesso: le verità apprese lo spingono a diffondere la luce ricevuta, a condurre altri sul sentiero della spiritualità, opponendosi all’ombra del materialismo che aveva soffocato la sua esistenza.

In definitiva, Le Crocodile è un invito sottile e potente a guardare oltre le apparenze, a interrogarsi sulle forze invisibili che muovono il mondo e l’anima umana. Saint-Martin tesse una trama densa di simbolismi, capace di parlare alle profondità dello spirito e di condurre il lettore in un viaggio che non è solo narrazione, ma esperienza. In queste pagine si cela un richiamo antico e universale: quello alla ricerca del senso più alto dell’esistenza e alla riconquista di una luce perduta, che ancora arde, silenziosa, nei recessi più profondi dell’essere.

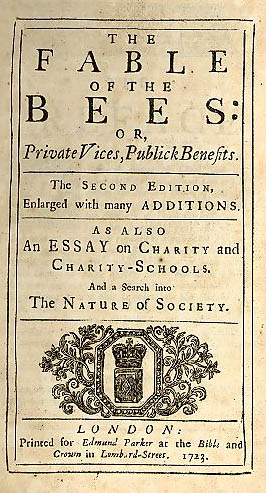

Bernard de Mandeville (1670-1733), medico e filosofo di origini olandesi, naturalizzato inglese, pubblicò la sua opera più celebre, La favola delle api: vizi privati, pubbliche virtù (The Fable of the Bees: or, Private Vices, Publick Benefits), nel 1714. Questo poemetto satirico è un testo provocatorio e fondamentale per comprendere le radici del pensiero economico moderno e le tensioni etiche della società capitalistica emergente.

Bernard de Mandeville (1670-1733), medico e filosofo di origini olandesi, naturalizzato inglese, pubblicò la sua opera più celebre, La favola delle api: vizi privati, pubbliche virtù (The Fable of the Bees: or, Private Vices, Publick Benefits), nel 1714. Questo poemetto satirico è un testo provocatorio e fondamentale per comprendere le radici del pensiero economico moderno e le tensioni etiche della società capitalistica emergente.