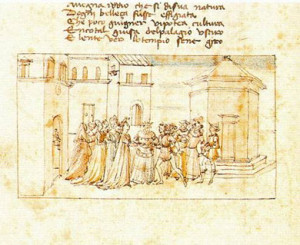

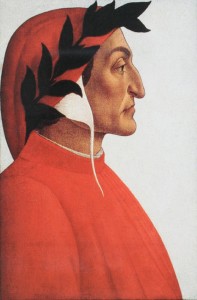

Se quando muore un papa se ne fa un altro, morta la propria donna se ne dovrebbe cercare subito un’altra. Nel caso di Dante Alighieri non fu così. Andare avanti senza l’amatissima Beatrice, dopo la sua morte, non era affatto facile. Fin quando, però, il sommo poeta disse a se stesso:  “Durante Alighieri, eh tu ti devi dare una bella mossa, icché non puoi più vivere così! La bella Beatrice l’è morta e sepolta, ora è beata in Paradiso e tu la devi voltare codesta pagina. Incipit vita nova, comincia una nuova vita”. Dante, quindi, decise di raccontare la storia della sua vita e quella del suo amore per Beatrice, perché, evidentemente, parlarne, innanzi tutto, lo faceva star meglio. La narrazione della sua vicenda esistenziale avrebbe dovuto avere un duplice scopo: essere da esempio per quanti si fossero trovati a soffrire pene d’amore analoghe e mostrare a tutti come l’amata Beatrice fosse divenuta la sua guida spirituale. L’opera si compone di 42 capitoli in prosa, nei quali, con sonetti e canzoni, l’autore la celebra, la loda e la beatifica. Comincia col riferire del momento in cui la vide per la prima volta, all’età di nove anni. Lei ne aveva otto ed era vestita con un abitino rosso, stretto in vita da una cintura, al modo in cui si addiceva alla sua giovanissima età. Iniziò a tremare, si rese subito conto di aver scorto qualcosa di stupendo e di essersene innamorato all’istante. L’amore aveva preso il controllo della sua mente. Molte volte la cercò per rivederla e, finalmente, esattamente nove anni dopo il primo incontro, gli riapparve, per strada, vestita di bianco e accompagnata da due donne. Rivolse lo sguardo verso di lui e, con dolcezza, gli porse il suo saluto, per la qual cosa, certamente, meritò il Paradiso, seppure fosse ancora in vita (in basso a destra: Henry Holiday, “Dante e Beatrice”, 1884). Emozionato e fremente, corse a

“Durante Alighieri, eh tu ti devi dare una bella mossa, icché non puoi più vivere così! La bella Beatrice l’è morta e sepolta, ora è beata in Paradiso e tu la devi voltare codesta pagina. Incipit vita nova, comincia una nuova vita”. Dante, quindi, decise di raccontare la storia della sua vita e quella del suo amore per Beatrice, perché, evidentemente, parlarne, innanzi tutto, lo faceva star meglio. La narrazione della sua vicenda esistenziale avrebbe dovuto avere un duplice scopo: essere da esempio per quanti si fossero trovati a soffrire pene d’amore analoghe e mostrare a tutti come l’amata Beatrice fosse divenuta la sua guida spirituale. L’opera si compone di 42 capitoli in prosa, nei quali, con sonetti e canzoni, l’autore la celebra, la loda e la beatifica. Comincia col riferire del momento in cui la vide per la prima volta, all’età di nove anni. Lei ne aveva otto ed era vestita con un abitino rosso, stretto in vita da una cintura, al modo in cui si addiceva alla sua giovanissima età. Iniziò a tremare, si rese subito conto di aver scorto qualcosa di stupendo e di essersene innamorato all’istante. L’amore aveva preso il controllo della sua mente. Molte volte la cercò per rivederla e, finalmente, esattamente nove anni dopo il primo incontro, gli riapparve, per strada, vestita di bianco e accompagnata da due donne. Rivolse lo sguardo verso di lui e, con dolcezza, gli porse il suo saluto, per la qual cosa, certamente, meritò il Paradiso, seppure fosse ancora in vita (in basso a destra: Henry Holiday, “Dante e Beatrice”, 1884). Emozionato e fremente, corse a casa e, solo, la pensò tanto intensamente da cadere candidamente addormentato. Ebbe un sogno: vide una nuvola dello stesso colore del fuoco e, all’interno di questa, un uomo, dall’aspetto minaccioso, seppure col volto felice. Era Amore. Tra le sue braccia, una donna giaceva dormiente, nuda, avvolta in un velo scarlatto. Guardandola intensamente, Dante si accorse che era la stessa persona che lo aveva salutato poche ore prima. L’uomo aveva in una mano qualcosa che ardeva con vigore. Era il cuore del poeta e, svegliata la donna, glielo porse affinché ne mangiasse. Questa, con timore, prese a darvi piccoli morsi. L’uomo, d’improvviso, cominciò a piangere, strinse la donna a sé e si avviò a salire verso il cielo (in basso a sinistra: “Il sogno di Dante“, di Dante Gabriel Rossetti, 1856). Un’angoscia profonda assalì Dante. Si risvegliò all’istante. Il poeta comprese immediatamente il significato funesto di quella visione, la quale, poi, purtroppo, si avverò. Trasfigurò, allora, quella donna in una creatura ultraterrena. Proprio lì ebbe inizio la sua vita nova, la vita rinnovata dalla beatitudine di Beatrice. In composizioni come “Donne ch’avete intelletto d’amore“, “Ne li occhi porta la mia donna amore“, “Tanto gentile e tanto onesta pare“, “Vede perfettamente ogne salute“, viene fuori tutta la

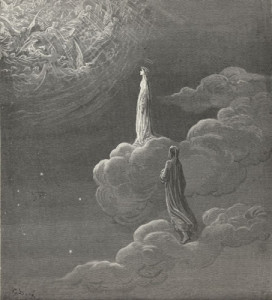

casa e, solo, la pensò tanto intensamente da cadere candidamente addormentato. Ebbe un sogno: vide una nuvola dello stesso colore del fuoco e, all’interno di questa, un uomo, dall’aspetto minaccioso, seppure col volto felice. Era Amore. Tra le sue braccia, una donna giaceva dormiente, nuda, avvolta in un velo scarlatto. Guardandola intensamente, Dante si accorse che era la stessa persona che lo aveva salutato poche ore prima. L’uomo aveva in una mano qualcosa che ardeva con vigore. Era il cuore del poeta e, svegliata la donna, glielo porse affinché ne mangiasse. Questa, con timore, prese a darvi piccoli morsi. L’uomo, d’improvviso, cominciò a piangere, strinse la donna a sé e si avviò a salire verso il cielo (in basso a sinistra: “Il sogno di Dante“, di Dante Gabriel Rossetti, 1856). Un’angoscia profonda assalì Dante. Si risvegliò all’istante. Il poeta comprese immediatamente il significato funesto di quella visione, la quale, poi, purtroppo, si avverò. Trasfigurò, allora, quella donna in una creatura ultraterrena. Proprio lì ebbe inizio la sua vita nova, la vita rinnovata dalla beatitudine di Beatrice. In composizioni come “Donne ch’avete intelletto d’amore“, “Ne li occhi porta la mia donna amore“, “Tanto gentile e tanto onesta pare“, “Vede perfettamente ogne salute“, viene fuori tutta la  lezione che aveva caratterizzato la poetica del Dolce Stil Novo e gli esordi lirici danteschi: Beatrice conferisce virtù a tutto ciò che guarda, scacciando via le negatività, immobilizza quanti le sono davanti con il cuore in mano, è un angelo sceso dal cielo a mostrare miracoli, è una creatura gentile che diffonde dolcezza. Tra poesie ed episodi vissuti, gli eventi giungono, infine, al termine. Il poeta ha chiaro in mente quale sarebbe dovuto essere, da quel momento, il suo compito: esaltare, di fronte al mondo, la sua donna. Decide, così, di non scrivere più nulla di lei, fino a quando non fosse stato in grado di dicer di lei quello che mai non fue detto d’alcuna (Vita Nova, cap. XLII). Alludeva alla Divina Commedia, nella quale Beatrice:

lezione che aveva caratterizzato la poetica del Dolce Stil Novo e gli esordi lirici danteschi: Beatrice conferisce virtù a tutto ciò che guarda, scacciando via le negatività, immobilizza quanti le sono davanti con il cuore in mano, è un angelo sceso dal cielo a mostrare miracoli, è una creatura gentile che diffonde dolcezza. Tra poesie ed episodi vissuti, gli eventi giungono, infine, al termine. Il poeta ha chiaro in mente quale sarebbe dovuto essere, da quel momento, il suo compito: esaltare, di fronte al mondo, la sua donna. Decide, così, di non scrivere più nulla di lei, fino a quando non fosse stato in grado di dicer di lei quello che mai non fue detto d’alcuna (Vita Nova, cap. XLII). Alludeva alla Divina Commedia, nella quale Beatrice:

“così dentro una nuvola di fiori

che da le mani angeliche saliva

e ricadeva in giù dentro e di fori,

sovra candido vel cinta d’uliva

donna m’apparve, sotto verde manto

vestita di color di fiamma viva“.

(Purg., canto XXX, vv. 28-33)

apparsagli nel Paradiso terrestre, sulla sommità della montagna del Purgatorio, lo accompagnerà, poi, in Paradiso. Mi son sempre chiesto: esistono un racconto e dei versi più meravigliosi per celebrare una donna? Qualcun altro, prima o dopo Dante, è riuscito a dire della propria donna ciò che lui è stato capace di dire della sua Beatrice?

Non credo!