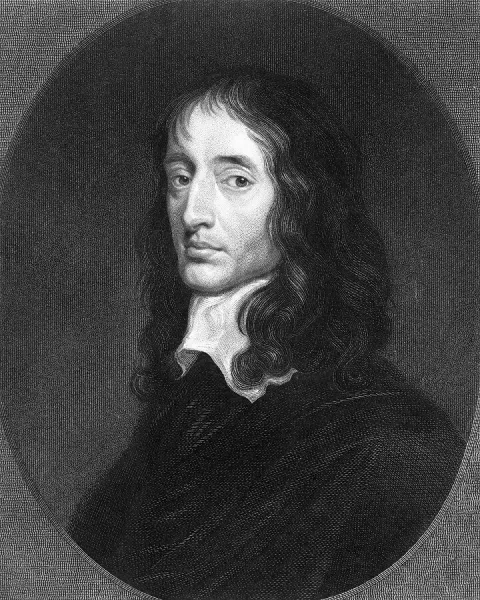

Il principio di falsificabilità, proposto dal filosofo austriaco-britannico Karl Popper (1902-1994), costituisce uno dei contributi più ragguardevoli alla filosofia della scienza del XX secolo. Non si tratta solo di un criterio tecnico, quanto di una vera e propria visione della razionalità scientifica, del ruolo del dubbio e del modo in cui costruiamo conoscenza in un mondo complesso e incerto.

Popper elaborò il principio di falsificabilità nel periodo tra le due guerre mondiali, in un clima intellettuale dominato dal positivismo logico e da un crescente interesse per il metodo scientifico. I filosofi del Circolo di Vienna, ad esempio, cercavano di fondare la scienza su basi logiche e verificabili: secondo loro, solo le proposizioni empiricamente verificabili potevano essere considerate significative. Popper ruppe con questa impostazione. Criticò l’idea che la scienza si basasse sull’osservazione neutra e sull’induzione: nessuna quantità di osservazioni avrebbe mai potuto garantire definitivamente la verità di una teoria generale. Al contrario, anche un solo controesempio avrebbe potuto metterla in crisi. Da lì la sua proposta: una teoria è scientifica se è esposta al rischio di essere falsificata, cioè se fa previsioni che possono essere smentite dai dati. Questo criterio risponde al cosiddetto problema della demarcazione, ovvero la distinzione tra scienza e non-scienza. Non tutto ciò che appare “razionale” o “coerente” è scientifico. Una teoria può essere internamente logica ma non scientifica se non è esposta alla possibilità di essere confutata dai fatti.

Una teoria falsificabile è una teoria che esclude certi scenari: se questi scenari si verificano, la teoria cade. È, per così dire, una teoria “a rischio”. Questo non significa che la teoria sia falsa, ma che è aperta alla revisione. Più una teoria è audace nelle sue previsioni, più è testabile e, in caso positivo, più significativo sarà il fatto che ha superato le prove. Un esempio classico è la teoria gravitazionale di Newton. Essa prevede con precisione il moto dei pianeti, la caduta dei corpi, il comportamento dei pendoli, ecc. Se un oggetto lasciato cadere in assenza di resistenze non accelerasse verso il centro della Terra, la teoria risulterebbe falsificata. Lo stesso vale per la teoria della relatività generale di Einstein, che si espone a verifiche rigorose e proprio per questo gode di grande credibilità. Al contrario, teorie come l’astrologia o certe interpretazioni della psicoanalisi sono troppo vaghe o elastiche per essere falsificate. Ogni evento può essere reinterpretato per farlo rientrare nel sistema. Questo atteggiamento – spiega il filosofo – è più simile alla fede che alla scienza.

Popper descrive il metodo scientifico come un processo di congetture e confutazioni: gli scienziati propongono teorie (congetture) e le sottopongono a test rigorosi. Se le teorie resistono, vengono mantenute; se falliscono, vengono scartate o modificate. Questo metodo non porta mai alla verità assoluta ma a una conoscenza sempre più raffinata e affidabile. Secondo Popper, la scienza non cerca conferme ma errori. Un buon scienziato è colui che cerca di falsificare le proprie ipotesi, non di confermarle a tutti i costi. In questo senso, la scienza è un’impresa umile: riconosce i propri limiti e costruisce il sapere passo dopo passo, attraverso l’errore.

Il principio di falsificabilità ha anche una forte valenza culturale. Propone un modello di razionalità aperto, critico, antidogmatico. L’idea che nessuna teoria sia sacra, che tutto possa essere messo in discussione, è alla base non solo della scienza moderna ma di un certo modo di intendere la democrazia, il pluralismo e la libertà di pensiero. Per Popper, la società aperta è quella che adotta lo stesso atteggiamento della scienza: è disposta a rivedere le proprie idee, a correggere gli errori, a convivere con l’incertezza. In questo senso, il principio di falsificabilità va ben oltre la scienza: diventa un’etica della responsabilità intellettuale.

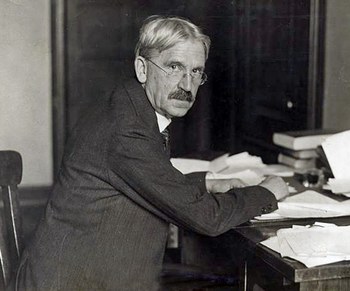

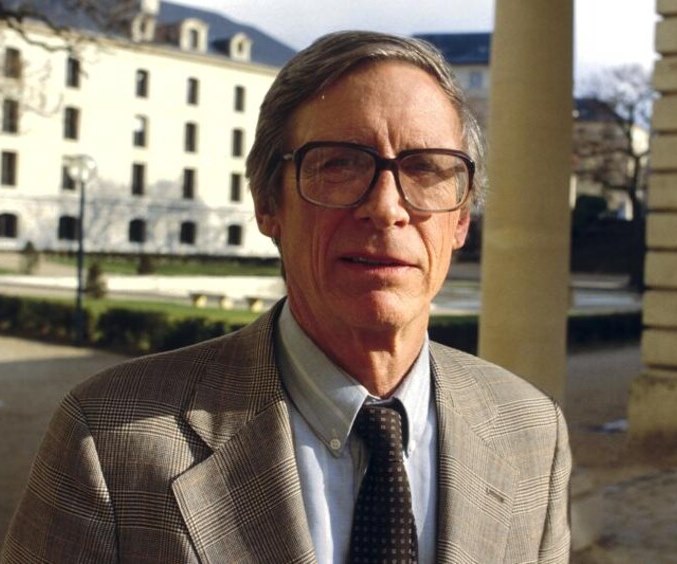

Nonostante la sua influenza, il falsificazionismo di Popper è stato oggetto di critiche. Thomas Kuhn, nel suo libro La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), osservò che nella pratica gli scienziati non abbandonano subito una teoria quando emergono anomalie. Spesso, anzi, le “falsificazioni” vengono ignorate, attribuite a errori sperimentali o affrontate modificando elementi secondari della teoria. Imre Lakatos, allievo di Popper, cercò un compromesso: distinse tra programmi di ricerca scientifici progressivi e degenerativi, proponendo un modello più dinamico della scienza. Anche Paul Feyerabend criticò l’idea di un metodo scientifico unico, sostenendo che la scienza fosse più anarchica e creativa di quanto Popper descrivesse. Tuttavia, la proposta popperiana rimane un punto di riferimento imprescindibile: non come dogma, ma come invito permanente alla vigilanza critica.

Il principio di falsificabilità, pertanto, è molto più di un criterio tecnico per giudicare le teorie: è una filosofia della conoscenza. In un’epoca in cui le informazioni circolano ovunque e spesso si confonde l’opinione con il sapere, il pensiero di Popper rammenta che il vero spirito scientifico non è quello che cerca conferme, ma quello che accetta il rischio del dubbio. La scienza non è una raccolta di certezze ma un processo continuo di revisione, correzione e miglioramento. E questo vale anche fuori dai laboratori: nel pensiero critico, nel confronto democratico, nella cultura della responsabilità.