Parte X

I rivolgimenti politici in Nord Africa e in Siria

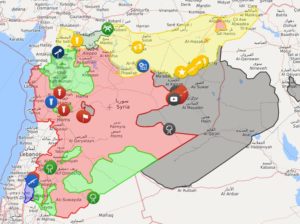

L’instabilità geopolitica e geostrategica del “Mediterraneo allargato” ha avuto una conferma con i rivolgimenti politici nel Nord Africa, iniziati nel dicembre 2010, in Tunisia, e che hanno portato progressivamente alla caduta del regimi, personali ed autoritari, in Tunisia, del presidente Ben Alì; in Egitto, del presidente Mubarak e, in Libia, attraverso una guerra civile e  l’internazionalizzazione della crisi libica, del colonnello Gheddafi, nonché, in Siria, alla crisi del regime della famiglia Assad, con sanguinose repressioni di massa e centinaia di morti civili, accadute anche in queste ultime settimane. Mentre altre manifestazioni antiregime restano, finora, nei limiti dell’ordine pubblico, in Algeria, in Giordania, in Yemen e nel Bahrein. Ma si tratta situazioni in ebollizione! Le ragioni di fondo sono sempre le stesse, precedentemente approfondite, che hanno subito un aggravamento con il processo di globalizzazione: disoccupazione giovanile e limitato sviluppo economico, crisi alimentare, urbanizzazione violenta, in una parola, profondo disagio sociale, non compreso, nella sua entità, dai regimi autoritari, che hanno risposto con una suicida repressione, finalizzata alla sola conservazione del potere dell’oligarchia dominante. Un particolare ruolo, anch’esso non colto dai regimi caduti, è stato quello svolto dalle comunicazioni di massa, dal web e dai social network, che hanno consentito, specie ai giovani arabi, di scambiarsi informazioni e giudizi, di aggregare il consenso e di organizzare prima le contestazioni in rete e, poi, le rivolte di massa in piazza. Tutta la politica euro-mediterranea dell’UE, dalle origini dell’Unione e, con maggior impegno, dal 1995, con il processo di Barcellona, fino all’istituzionalizzazione dell’UPM, finalizzata ad incentivare le riforme politiche dei paesi arabi del Mediterraneo e, attraverso la cooperazione multiforme, orientato allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni, ha subito una pesante sconfessione. Si è imposto e si impone, quindi, un bilancio di questa politica, che, negli ultimi dieci anni, al di là della propaganda, non ha conseguito significative realizzazioni ed ha svelato l’errore di fondo dell’UE

l’internazionalizzazione della crisi libica, del colonnello Gheddafi, nonché, in Siria, alla crisi del regime della famiglia Assad, con sanguinose repressioni di massa e centinaia di morti civili, accadute anche in queste ultime settimane. Mentre altre manifestazioni antiregime restano, finora, nei limiti dell’ordine pubblico, in Algeria, in Giordania, in Yemen e nel Bahrein. Ma si tratta situazioni in ebollizione! Le ragioni di fondo sono sempre le stesse, precedentemente approfondite, che hanno subito un aggravamento con il processo di globalizzazione: disoccupazione giovanile e limitato sviluppo economico, crisi alimentare, urbanizzazione violenta, in una parola, profondo disagio sociale, non compreso, nella sua entità, dai regimi autoritari, che hanno risposto con una suicida repressione, finalizzata alla sola conservazione del potere dell’oligarchia dominante. Un particolare ruolo, anch’esso non colto dai regimi caduti, è stato quello svolto dalle comunicazioni di massa, dal web e dai social network, che hanno consentito, specie ai giovani arabi, di scambiarsi informazioni e giudizi, di aggregare il consenso e di organizzare prima le contestazioni in rete e, poi, le rivolte di massa in piazza. Tutta la politica euro-mediterranea dell’UE, dalle origini dell’Unione e, con maggior impegno, dal 1995, con il processo di Barcellona, fino all’istituzionalizzazione dell’UPM, finalizzata ad incentivare le riforme politiche dei paesi arabi del Mediterraneo e, attraverso la cooperazione multiforme, orientato allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni, ha subito una pesante sconfessione. Si è imposto e si impone, quindi, un bilancio di questa politica, che, negli ultimi dieci anni, al di là della propaganda, non ha conseguito significative realizzazioni ed ha svelato l’errore di fondo dell’UE  e degli Stati europei, nell’aver privilegiato la stabilità degli interlocutori politici della sponda sud del Mediterraneo, chiudendo gli occhi di fronte all’autoritarismo politico, alla repressione del dissenso e alla corruzione diffusa degli apparati di regime. Non che la politica di interrelazione con i regimi esistenti, nel breve, al fine di creare una reale interdipendenza economica tra i paesi della sponda Sud e della sponda Nord del Mediterraneo, non abbia prodotto un qualche risultato positivo, anche sui tentativi, purtroppo abortiti, di riforma politica (si ricorda, in tal senso, la pressione, nel 2005, degli Stati Uniti e dell’UE su Mubarak), ma, nel tempo lungo, l’aver prevalentemente privilegiato le esigenze di stabilità dei regimi, a svantaggio di riforme democratiche, da richiedere con fermezza, si è rivelato un errore storico, che impone oggi una radicale riforma delle politiche mediterranee dell’UE.

e degli Stati europei, nell’aver privilegiato la stabilità degli interlocutori politici della sponda sud del Mediterraneo, chiudendo gli occhi di fronte all’autoritarismo politico, alla repressione del dissenso e alla corruzione diffusa degli apparati di regime. Non che la politica di interrelazione con i regimi esistenti, nel breve, al fine di creare una reale interdipendenza economica tra i paesi della sponda Sud e della sponda Nord del Mediterraneo, non abbia prodotto un qualche risultato positivo, anche sui tentativi, purtroppo abortiti, di riforma politica (si ricorda, in tal senso, la pressione, nel 2005, degli Stati Uniti e dell’UE su Mubarak), ma, nel tempo lungo, l’aver prevalentemente privilegiato le esigenze di stabilità dei regimi, a svantaggio di riforme democratiche, da richiedere con fermezza, si è rivelato un errore storico, che impone oggi una radicale riforma delle politiche mediterranee dell’UE.