I tre grandi teorici dello stato di natura, una congetturata condizione in cui gli uomini non sarebbero stati ancora associati tra loro da un sistema governativo e dalle leggi ad esso connesse, sono stati Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) e Jean Jacques Rousseau (1712-1778).

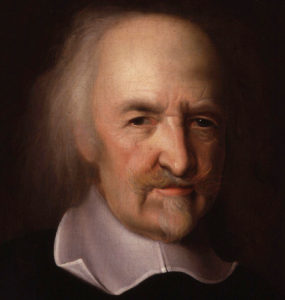

Thomas Hobbes (immagine a sinistra) espose nel Leviatano (1651) la sua teoria sullo stato di natura. Secondo il filosofo inglese, il diritto ha origine naturale per ogni essere vivente. Nello stato di natura gli uomini posseggono i medesimi diritti su qualsiasi cosa, combattendo, così, una guerra che li vede gli uni contro gli altri. Homo homini lupus. L’uomo è un lupo divoratore di altri uomini. Ma esso ha, comunque, interesse a che questa guerra cessi, altrimenti sarebbe costretto a trascorrere l’intera vita a combattere, non potendo godere di quei beni per i quali, invece, è costretto a lottare. Ecco che, allora, gli uomini formarono le società, stipulando un contratto sociale, che Hobbes chiamò “Patto”, con cui limitavano la propria libertà, accettando regole che sarebbero state fatte rispettare dal Leviatano, il capo dello Stato. Queste le parole di Hobbes: “Io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest’uomo o a questa assemblea di uomini, a questa condizione, che tu gli ceda il tuo diritto, e autorizzi tutte le sue azioni in maniera simile. Fatto ciò, la moltitudine così unita in una persona viene chiamata uno stato, in latino civitas. Questa è la generazione di quel grande Leviatano o piuttosto – per parlare con più riverenza – di quel Dio mortale, al quale noi dobbiamo, sotto il Dio immortale, la nostra pace e la nostra difesa.” (Leviatano, Parte II, cap. 17). Per affrancarsi, quindi, dalla condizione primitiva, in cui ciascuno è in competizione con gli altri, bellum omnium contra omnes, sarebbe stato necessario costruire una società efficiente, che garantisse la sicurezza degli individui, condizione primaria per il perseguimento dei desideri. Per questo, ognuno rinunciò ai propri diritti naturali, stringendo con gli altri un patto mediante il quale li trasferì ad un singolo soggetto, un monarca o un’assemblea di uomini, che si assumesse il compito di garantire la pace all’interno di quella società.

Thomas Hobbes (immagine a sinistra) espose nel Leviatano (1651) la sua teoria sullo stato di natura. Secondo il filosofo inglese, il diritto ha origine naturale per ogni essere vivente. Nello stato di natura gli uomini posseggono i medesimi diritti su qualsiasi cosa, combattendo, così, una guerra che li vede gli uni contro gli altri. Homo homini lupus. L’uomo è un lupo divoratore di altri uomini. Ma esso ha, comunque, interesse a che questa guerra cessi, altrimenti sarebbe costretto a trascorrere l’intera vita a combattere, non potendo godere di quei beni per i quali, invece, è costretto a lottare. Ecco che, allora, gli uomini formarono le società, stipulando un contratto sociale, che Hobbes chiamò “Patto”, con cui limitavano la propria libertà, accettando regole che sarebbero state fatte rispettare dal Leviatano, il capo dello Stato. Queste le parole di Hobbes: “Io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest’uomo o a questa assemblea di uomini, a questa condizione, che tu gli ceda il tuo diritto, e autorizzi tutte le sue azioni in maniera simile. Fatto ciò, la moltitudine così unita in una persona viene chiamata uno stato, in latino civitas. Questa è la generazione di quel grande Leviatano o piuttosto – per parlare con più riverenza – di quel Dio mortale, al quale noi dobbiamo, sotto il Dio immortale, la nostra pace e la nostra difesa.” (Leviatano, Parte II, cap. 17). Per affrancarsi, quindi, dalla condizione primitiva, in cui ciascuno è in competizione con gli altri, bellum omnium contra omnes, sarebbe stato necessario costruire una società efficiente, che garantisse la sicurezza degli individui, condizione primaria per il perseguimento dei desideri. Per questo, ognuno rinunciò ai propri diritti naturali, stringendo con gli altri un patto mediante il quale li trasferì ad un singolo soggetto, un monarca o un’assemblea di uomini, che si assumesse il compito di garantire la pace all’interno di quella società.

John Locke (immagine a destra), invece, nell’opera Due trattati sul governo (1690) riteneva che lo stato di natura  fosse quello in cui gli uomini godessero della libertà di regolare le proprie azioni e di disporre dei propri possessi come meglio credessero, entro i limiti della legge di natura, senza dipendere dalla volontà di nessun altro. Ciò detto, precisò il filosofo, la libertà e l’uguaglianza degli uomini non implicavano che lo stato di natura fosse uno stato di licenza: nessuno aveva il diritto di distruggersi e di distruggere gli altri per la propria conservazione. Lo stato di natura, infatti, era limitato da una legge di natura, che coincideva con la ragione, sulla cui base era possibile costituire una società ordinata, con rispetto e uguaglianza reciproca. Secondo la medesima legge di natura, che sottintendeva la pace e la conservazione di tutti gli uomini, era necessario sia conservare e difendere gli altri, anche sopprimendo l’offensore, sia punire i trasgressori di questa legge. Per il principio di uguaglianza, tutti potevano far osservare questa legge: nessuno aveva superiorità e giurisdizione assoluta o arbitraria sopra un altro. La naturale condizione umana non era, quindi, per Locke, come era stata per Hobbes, il bellum omnium contra omnes. Ogni uomo aveva in sé una naturale predisposizione alla giustizia e alla pace. Diversamente, né la pace né giustizia sarebbero state realizzabili. Tuttavia, la parzialità degli uomini nel giudicare se stessi e i propri amici comportava confusione e disordine. Per questo, il filosofo pose il governo civile quale rimedio adatto agli inconvenienti dello stato di natura. Nello stato di diritto, o stato sociale, l’uomo deve rispettare regole stabili, da sempre impresse nel suo cuore e non imposte da nessuno. Prima dello stato deve esistere una società autosufficiente, come la famiglia, che si costituisce a partire da una naturale tendenza dell’uomo verso gli altri. Gli uomini sono stati creati per vivere in società e non in solitudine.

fosse quello in cui gli uomini godessero della libertà di regolare le proprie azioni e di disporre dei propri possessi come meglio credessero, entro i limiti della legge di natura, senza dipendere dalla volontà di nessun altro. Ciò detto, precisò il filosofo, la libertà e l’uguaglianza degli uomini non implicavano che lo stato di natura fosse uno stato di licenza: nessuno aveva il diritto di distruggersi e di distruggere gli altri per la propria conservazione. Lo stato di natura, infatti, era limitato da una legge di natura, che coincideva con la ragione, sulla cui base era possibile costituire una società ordinata, con rispetto e uguaglianza reciproca. Secondo la medesima legge di natura, che sottintendeva la pace e la conservazione di tutti gli uomini, era necessario sia conservare e difendere gli altri, anche sopprimendo l’offensore, sia punire i trasgressori di questa legge. Per il principio di uguaglianza, tutti potevano far osservare questa legge: nessuno aveva superiorità e giurisdizione assoluta o arbitraria sopra un altro. La naturale condizione umana non era, quindi, per Locke, come era stata per Hobbes, il bellum omnium contra omnes. Ogni uomo aveva in sé una naturale predisposizione alla giustizia e alla pace. Diversamente, né la pace né giustizia sarebbero state realizzabili. Tuttavia, la parzialità degli uomini nel giudicare se stessi e i propri amici comportava confusione e disordine. Per questo, il filosofo pose il governo civile quale rimedio adatto agli inconvenienti dello stato di natura. Nello stato di diritto, o stato sociale, l’uomo deve rispettare regole stabili, da sempre impresse nel suo cuore e non imposte da nessuno. Prima dello stato deve esistere una società autosufficiente, come la famiglia, che si costituisce a partire da una naturale tendenza dell’uomo verso gli altri. Gli uomini sono stati creati per vivere in società e non in solitudine.

Jean Jacques Rousseau (immagine a sinistra), al contrario, presupponeva una effettiva difformità tra la società e la natura umana. Affermava, infatti, che l’uomo fosse, in natura, buono, un “buon selvaggio” (questo assunto suscitò la caustica ironia di Voltaire, il quale dichiarò: “Leggendo Rousseau viene voglia di mettersi a camminare a quattro zampe!”), e venisse corrotto, in seguito, dalla società, che riteneva un prodotto artificiale, nocivo per il benessere degli individui. Nel Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini (1755), illustrò il progresso e la degenerazione dell’umanità da un primitivo stato di natura sino alla società moderna. Per il filosofo ginevrino gli uomini primordiali erano individui isolati – diversi dagli animali solamente a causa del possesso del libero arbitrio e della capacità di perfezionarsi – dominati dall’impulso all’autoconservazione e da una disposizione naturale alla compassione e alla pietà verso i simili. Quando, però, l’umanità fu costretta a vivere in comunità, a causa della crescita della popolazione, subì una trasformazione psicologica, in seguito alla quale cominciò a considerare la buona opinione degli altri come un valore indispensabile per il proprio benessere. Lo sviluppo dell’agricoltura e della metallurgia, con la conseguente creazione della proprietà privata e della divisione del lavoro, portarono a una crescente dipendenza reciproca degli individui e alla disuguaglianza tra gli uomini. La conseguente condizione di conflitto, tra chi aveva molto e chi poco o nulla, fece sì che il primo Stato fosse concepito come una forma di contratto sociale, suggerito dai più ricchi e potenti. Questi, infatti, tramite proprio il contratto sociale, sanzionarono la proprietà privata, istituzionalizzando la diseguaglianza come se fosse inerente alla società umana. Il desiderio di essere considerati dallo sguardo altrui aveva corrotto l’integrità e l’autenticità degli individui all’interno di una società, quella moderna, segnata dalla dipendenza reciproca, dalle gerarchie e dalle diseguaglianze sociali.

Jean Jacques Rousseau (immagine a sinistra), al contrario, presupponeva una effettiva difformità tra la società e la natura umana. Affermava, infatti, che l’uomo fosse, in natura, buono, un “buon selvaggio” (questo assunto suscitò la caustica ironia di Voltaire, il quale dichiarò: “Leggendo Rousseau viene voglia di mettersi a camminare a quattro zampe!”), e venisse corrotto, in seguito, dalla società, che riteneva un prodotto artificiale, nocivo per il benessere degli individui. Nel Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini (1755), illustrò il progresso e la degenerazione dell’umanità da un primitivo stato di natura sino alla società moderna. Per il filosofo ginevrino gli uomini primordiali erano individui isolati – diversi dagli animali solamente a causa del possesso del libero arbitrio e della capacità di perfezionarsi – dominati dall’impulso all’autoconservazione e da una disposizione naturale alla compassione e alla pietà verso i simili. Quando, però, l’umanità fu costretta a vivere in comunità, a causa della crescita della popolazione, subì una trasformazione psicologica, in seguito alla quale cominciò a considerare la buona opinione degli altri come un valore indispensabile per il proprio benessere. Lo sviluppo dell’agricoltura e della metallurgia, con la conseguente creazione della proprietà privata e della divisione del lavoro, portarono a una crescente dipendenza reciproca degli individui e alla disuguaglianza tra gli uomini. La conseguente condizione di conflitto, tra chi aveva molto e chi poco o nulla, fece sì che il primo Stato fosse concepito come una forma di contratto sociale, suggerito dai più ricchi e potenti. Questi, infatti, tramite proprio il contratto sociale, sanzionarono la proprietà privata, istituzionalizzando la diseguaglianza come se fosse inerente alla società umana. Il desiderio di essere considerati dallo sguardo altrui aveva corrotto l’integrità e l’autenticità degli individui all’interno di una società, quella moderna, segnata dalla dipendenza reciproca, dalle gerarchie e dalle diseguaglianze sociali.