Monasteries: from the Mixed Rule to the Rule of St. Benedict

During the Carolingian period, monasteries experienced two phases: the phase of the mixed rule, which was a combination of Western monastic rules—including the widely followed rules of the Irish-Scottish and Benedictine monks—and the phase of unification under the Benedictine Rule, guided by the work of St. Benedict of Aniane (France). Until the 8th century, around thirty different rules circulated, and each monastery had its own tradition. St. Boniface (Winfrid) attempted to unify monasteries under the single Benedictine Rule but was unsuccessful. However, the new emperor Charlemagne succeeded in this endeavor, viewing monastic unification as a guarantee of unity for the empire and thus imposing the rule on all monasteries. Alongside monasteries, prayer fraternities also emerged from the 8th century onwards. These were associations among monks or monasteries, established both for mutual support and for commemorating members and benefactors—both living and deceased. Under the reign of Louis the Pious, Charlemagne’s son, St. Benedict of Aniane continued the reform initiated by the unification of monasteries under the Benedictine Rule. He applied this rule to the 25 monasteries he founded, creating a system of aggregation that later became the foundation for Cluniac monasticism. This system led to the establishment of 2,000 convents across Europe, all centralized under the mother house of Cluny and under papal direction. St. Benedict of Aniane also compiled two works, Codex Regularum and Concordia Regularum, which provided a compendium of monastic rules up to that time. However, unifying monasticism under a single rule did not ensure the complete reform of monasteries. Since they were closely tied to the empire, they suffered the consequences of its decline.

Monastic Reform

The monastic reform that took place in Brogne (Belgium), affecting 11 monasteries and indirectly influencing England and Montecassino, was characterized by three key elements:

- Independence of monasteries from bishops.

- The presence of a regular abbot.

- The adoption of the Rule of St. Benedict.

A particularly significant development was the rise and spread of the monastery of Cluny in southern France.

Cluny: History and Importance

After the Carolingian crisis, which also affected the Church due to its close ties with the empire, monastic reform movements emerged, leading to profound spiritual and cultural renewal throughout the West. These movements paved the way for the Gregorian Reform. Monasticism played a crucial role in embodying the Christian detachment from the world and guarding against secularization. It also served as a powerful call for renewal within a Church that had become deeply entangled in earthly affairs. In this way, monasticism acted as a prophetic voice within both the Church and Christendom. Unlike Eastern monasticism, which was focused on contemplation and mysticism, Western monasticism engaged with the broader concerns of Christendom. Among the many monastic reform movements of the 10th century, the Cluniac movement, centered in eastern-central France, was the most significant. In 910, Duke William the Pious founded a monastery in Cluny and placed it under papal authority, ensuring its full independence from bishops and local lords. Cluny was distinguished by the free election of its abbot, who held absolute authority, and by its extensive monastic network. As Cluny’s influence grew, its monastic model spread, leading to the foundation of 2,000 monasteries across Western Europe. The abbots of these monasteries were bound by oath to the abbot of Cluny, who exerted direct influence over their monastic life. Another defining aspect of Cluny was its emphasis on liturgy, which occupied much of the monks’ daily lives and was seen as a participation in the heavenly realm. Additionally, Cluny established monastic seminaries to train candidates for monastic life. Alongside Cluny, other reform movements contributed to the spiritual renewal of the Church and Western Christendom, particularly the reform of Brogne. The Cluniac reform also spread to Italy from 936 onward, leading to the establishment of various monastic centers, particularly in central and southern Italy. However, Italian monasticism developed distinct characteristics, including a revival of the eremitic ideal, a strong missionary enthusiasm, and a pursuit of martyrdom linked to missionary work.

The Canonical Reform

Alongside monasticism, the canonical life developed with its own distinct characteristics. This life was governed by specific rules, notably the Institutio Canonicorum or Rule of Aachen (816). The main duties established by this rule included:

- Choral prayer.

- A life centered on the claustrum, with shared dining and sleeping arrangements.

However, within the claustrum, canons were allowed to live in individual houses and own private property. This practice was opposed by the Synod of Aachen, which promoted an ideal of poverty, particularly in communities where chapters and monasteries coexisted. As monasteries underwent reform, chapters were also influenced by these changes. However, the reform of the chapters was short-lived because they lacked a crucial element present in monasteries: the abbot.

The Charismatic Movement: a Return to the Primitive Church

The spiritual renewal that affected monks and canons also influenced laypeople. Many sought a new spirituality based on a return to the ideals of the early Church, as described in the Acts of the Apostles: a Church that lived in community, shared its possessions, and embraced poverty and love. This ideal of poverty clashed with the reality of monasteries, which, despite requiring individual monks to live in poverty, were themselves wealthy. In contrast, those following the evangelical movement renounced material possessions entirely and withdrew to the wilderness for contemplation. This spiritual climate led some secular canons to separate from their communities and adopt a lifestyle of poverty similar to monasticism. This movement arose spontaneously and was rooted in charismatic leadership. It aligned closely with the Gregorian Reform, sharing its opposition to simony, clerical corruption, and wealth. However, because this movement lacked strong theological foundations, some members eventually deviated from Church doctrine, leading to spiritual excesses, particularly among itinerant preachers known as the Pauperes Christi. The close relationship between this movement and the general population inspired many laypeople to imitate the monastic life. Between the 8th and 10th centuries, they settled near monasteries, leading to the emergence of lay brothers or conversi, who in the 11th century joined monastic communities and lived a nearly identical lifestyle, including taking monastic vows.

Monastic Differentiation and New Orders: Carthusians and Cistercians

A period of great spiritual vitality (1059-1123) led to numerous new foundations, followed by a phase of stabilization and differentiation among monastic communities. Two key examples from this period were the Carthusians, who emphasized solitary monastic life, and the Cistercians, who stressed communal living. The Carthusian Order was founded by Bruno of Cologne (1032-1101), who, after conflicts with the Archbishop of Reims, withdrew with six companions to the wilderness of Chartreuse in 1084, establishing a hermitic way of life. The “Rules of Chartreuse” (1127) provided a legal framework that ensured the order’s longevity. The Cistercians, founded at Cîteaux in 1098, originated from Cluny but sought a stricter adherence to the Benedictine Rule, emphasizing a balance of manual labor, asceticism, silence, and solitude. Their legal framework, the Carta Caritatis, was written by their founder, Stephen Harding, and promoted charity and the salvation of souls. Unlike Cluny’s rigid centralization, Cistercian abbeys maintained mutual obligations, including annual visitations between mother and daughter houses. The order expanded rapidly across the West, with over 700 monasteries promoting a simple, austere architectural style later adopted by the Franciscans.

Female Monasticism

The spiritual fervor that gave rise to numerous movements inspired by the spirituality of the early Church, as described by Luke in the Acts of the Apostles, also involved many women. Under the influence of major monastic movements, these women lived and expressed their spirituality in ways that reflected their unique sensitivity, thereby enriching monastic life with new aspects and exclusively female institutions. In response to this growing enthusiasm, the Church sought to promote female monasticism, favoring enclosure and other observances that characterized male monasteries. However, nuns asserted their own distinct identity as women. At the time, there were no monastic rules specifically written for women—only adaptations of male monastic rules, which did not fully align with female spirituality. It was not until St. Clare that a monastic rule would be written by a woman, for women. Female monasteries included members from all social classes.

Regular Canons: the Premonstratensians

Reformed or regular monks based their lives not only on the fundamental rule of Acts 4:32 but also on the teachings of the Church Fathers. Among these, St. Augustine’s Rule of St. Augustine was particularly influential. This rule was divided into two parts:

- The first, Ordo Monasterii or Regula Secunda, was shorter but much stricter.

- The second, Regula Tertia or Ad Servos Dei, was more lenient and moderate.

In 1120, these two sets of rules were officially recognized, leading to a fundamental division among the regular canons:

- The Ordo Novus, which followed the stricter Regula Secunda, sought to discredit the more lenient rule by claiming it had been written for women and was therefore unsuitable for canons.

- The Ordo Antiquus, which adhered to the milder Regula Tertia.

This division led to conflicts and disputes between the two groups. Among them, the most widespread order was the Premonstratensians, founded in France by Norbert of Xanten, a canon and chaplain of Emperor Henry V. After withdrawing from court life, he established a canonical community with 40 clerics based on the Rule of St. Augustine. Initially contemplative, the Premonstratensians later shifted their focus toward pastoral care and preaching. At first, St. Norbert also welcomed women into the order under strict enclosure. However, over time, they were progressively excluded.

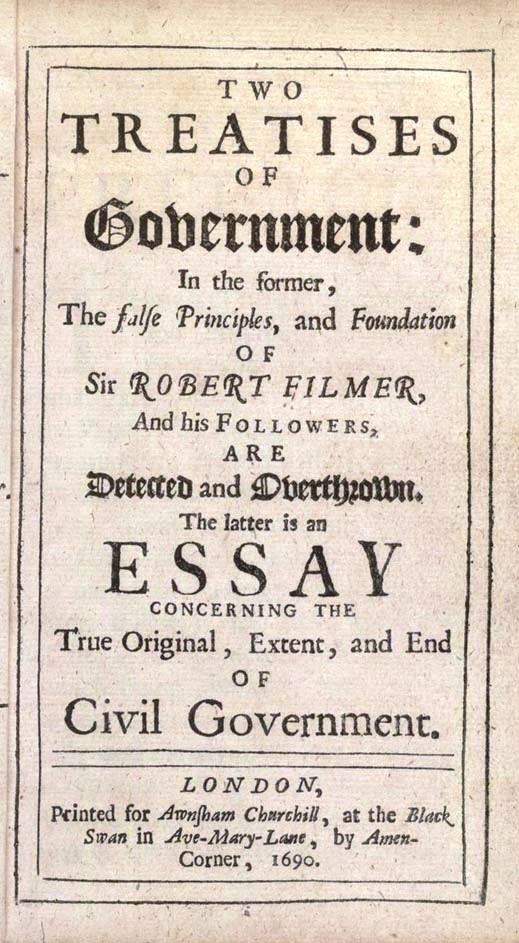

Nel magnum opus Due trattati sul governo, pubblicata anonima nel 1690, John Locke tesse una tela intricata e raffinata di idee, che hanno plasmato i fondamenti del pensiero liberale moderno. Quest’opera non è un semplice trattato politico, ma attraversa l’essenza stessa della libertà e della legittimità politica, un inno ai diritti innati dell’individuo e alla sovranità del popolo.

Nel magnum opus Due trattati sul governo, pubblicata anonima nel 1690, John Locke tesse una tela intricata e raffinata di idee, che hanno plasmato i fondamenti del pensiero liberale moderno. Quest’opera non è un semplice trattato politico, ma attraversa l’essenza stessa della libertà e della legittimità politica, un inno ai diritti innati dell’individuo e alla sovranità del popolo.