di

Riccardo Piroddi

Cominciano, con questo articolo introduttivo, una serie di mie riflessioni storiche, politiche e culturali, sugli atteggiamenti di alcuni papi della Chiesa Cattolica Romana, nei confronti della guerra e della pace, attraverso la meditazione di encicliche, di lettere pastorali, di allocuzioni e di messaggi radiofonici, in quell’arco di tempo che va dal pontificato di Leone XIII (1878-1903) a quello di Giovanni XXIII (1958-1963).

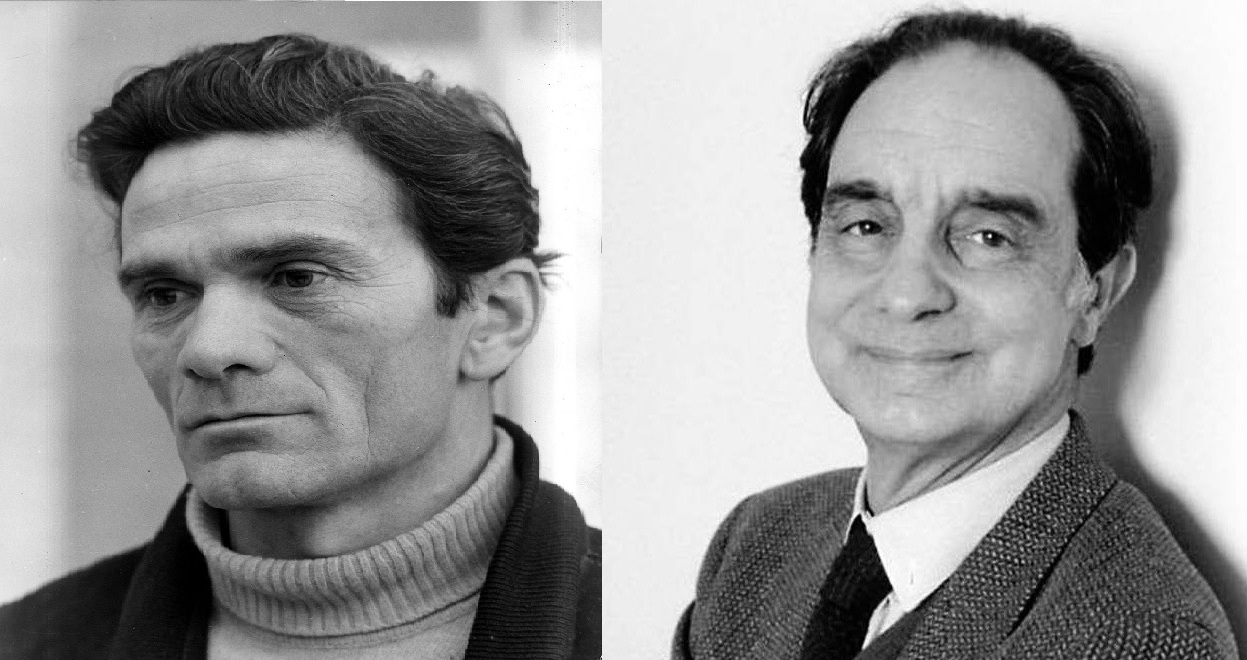

Tra gli “inventori” della pace, come è stato definito dallo storico militare Michael Howard, bisogna certamente annoverare Leone XIII, il cui insegnamento, per la universale notorietà dell’enciclica Rerum Novarum, è spesso riduttivamente limitato alle questioni sociali. Un documento di grande rilevanza, nell’ambito che interessa alla mia riflessione, è la lettera apostolica Principibus populisque universis, del 1894, nella quale furono rappresentate forti perplessità sul semplice possesso delle armi, prima ancora del loro uso. Il pontefice scrisse come, da molti anni, si vivesse una pace più apparente che reale e le nazioni, colte da mutui sospetti, potenziassero febbrilmente i propri armamenti. La gioventù era spinta alla vita militare, il dispendio di risorse economiche, immenso, e stremava le ricchezze nazionali. Lo stato di pace armata era divenuto intollerabile. Leone XIII (immagine a sinistra) definì un concetto di grande attualità: la pace non può essere armata, implica una discussione del sistema di guerra e, per essere positiva, ma anche possibile, deve rinviare ad un ordinamento sociale e politico che sia giusto e venga percepito come tale. L’idea di fondo era che la pace non potesse essere soltanto un periodo in cui la guerra non fosse effettivamente combattuta o imminente. Non pace negativa, ma positiva, interiorizzata. Non semplice aspirazione di idealisti, ma programma di governo desiderabile e praticabile, che implicasse la costruzione di un ordinamento sociale e politico percepito dai più come giusto. A partire da Leone XIII, sul terreno politico-sociale, il messaggio cristiano non poté sottrarsi al confronto con le ideologie, pur correndo il rischio di degenerare anch’esso in ideologia. Benedetto XV, nell’enciclica Ad Beatissimi Apostolorum Principis, del 1914, rilevò come l’Europa in guerra offrisse lo spettacolo più tetro e luttuoso nella storia dei tempi. Le grandi carneficine in atto erano conseguenza del fatto che grandi e fiorenti nazioni fossero ben fornite di quegli orribili mezzi che il

il dispendio di risorse economiche, immenso, e stremava le ricchezze nazionali. Lo stato di pace armata era divenuto intollerabile. Leone XIII (immagine a sinistra) definì un concetto di grande attualità: la pace non può essere armata, implica una discussione del sistema di guerra e, per essere positiva, ma anche possibile, deve rinviare ad un ordinamento sociale e politico che sia giusto e venga percepito come tale. L’idea di fondo era che la pace non potesse essere soltanto un periodo in cui la guerra non fosse effettivamente combattuta o imminente. Non pace negativa, ma positiva, interiorizzata. Non semplice aspirazione di idealisti, ma programma di governo desiderabile e praticabile, che implicasse la costruzione di un ordinamento sociale e politico percepito dai più come giusto. A partire da Leone XIII, sul terreno politico-sociale, il messaggio cristiano non poté sottrarsi al confronto con le ideologie, pur correndo il rischio di degenerare anch’esso in ideologia. Benedetto XV, nell’enciclica Ad Beatissimi Apostolorum Principis, del 1914, rilevò come l’Europa in guerra offrisse lo spettacolo più tetro e luttuoso nella storia dei tempi. Le grandi carneficine in atto erano conseguenza del fatto che grandi e fiorenti nazioni fossero ben fornite di quegli orribili mezzi che il  progresso dell’arte militare aveva inventato. Nel 1917, nella Nota ai capi dei popoli belligeranti, il pontefice ricordò che si fosse rigorosamente attenuto ad una linea di perfetta imparzialità verso tutti i belligeranti, sforzandosi di fare a tutti il maggior bene. Già in una allocuzione del gennaio del 1915, Benedetto XV (immagine a destra) aveva espresso il fondamento della neutralità della Chiesa, la quale era vista come presupposto e condizione indispensabile per portare avanti vaste iniziative umanitarie, per intraprendere passi diplomatici, al fine di circoscrivere il conflitto, e ripristinare la pace. Non mancavano motivazioni interne: nella guerra erano coinvolti due terzi dei cattolici del tempo. 124 milioni dalla parte dell’Intesa e 64 milioni dalla parte degli Imperi Centrali. La neutralità era la prima condizione per non pregiudicare non solo la pace, ma anche l’unità della Chiesa. Con l’entrata in guerra dell’Italia, la Santa Sede evitò di impegnare il clero e le organizzazioni del laicato cattolico in iniziative di propaganda o mobilitazione pacifista ma non evitò di portare avanti un intenso e riservato lavorio diplomatico, per cercare soluzioni di compromesso. Il pontificato di Pio XI si dipanò tutto nel periodo comunemente detto di “crisi tra le due guerre mondiali”. Il ventennio compreso tra la fine della Prima guerra mondiale e l’inizio della Seconda, fu condizionato dalle tensioni internazionali, che la pace imposta dal Trattato di Versailles (giugno 1919) non riuscì a sanare, dalla rivoluzione bolscevica in Russia e dall’affermarsi di regimi totalitari in Italia, Germania, Spagna e Giappone. Nell’enciclica Ubi Arcano Dei, del 1922, Pio XI dichiarò che la pace, sottoscritta tra i belligeranti dell’ultima guerra, fosse stata scritta soltanto nei trattati, ma non ricevuta nei cuori degli uomini, che ancora continuavano a desiderare di combattersi l’un l’altro. La vera pace, la pax Christi in regno Christi, voluta dalla Chiesa, si sarebbe potuta stabilire solo all’interno della

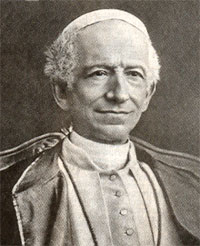

progresso dell’arte militare aveva inventato. Nel 1917, nella Nota ai capi dei popoli belligeranti, il pontefice ricordò che si fosse rigorosamente attenuto ad una linea di perfetta imparzialità verso tutti i belligeranti, sforzandosi di fare a tutti il maggior bene. Già in una allocuzione del gennaio del 1915, Benedetto XV (immagine a destra) aveva espresso il fondamento della neutralità della Chiesa, la quale era vista come presupposto e condizione indispensabile per portare avanti vaste iniziative umanitarie, per intraprendere passi diplomatici, al fine di circoscrivere il conflitto, e ripristinare la pace. Non mancavano motivazioni interne: nella guerra erano coinvolti due terzi dei cattolici del tempo. 124 milioni dalla parte dell’Intesa e 64 milioni dalla parte degli Imperi Centrali. La neutralità era la prima condizione per non pregiudicare non solo la pace, ma anche l’unità della Chiesa. Con l’entrata in guerra dell’Italia, la Santa Sede evitò di impegnare il clero e le organizzazioni del laicato cattolico in iniziative di propaganda o mobilitazione pacifista ma non evitò di portare avanti un intenso e riservato lavorio diplomatico, per cercare soluzioni di compromesso. Il pontificato di Pio XI si dipanò tutto nel periodo comunemente detto di “crisi tra le due guerre mondiali”. Il ventennio compreso tra la fine della Prima guerra mondiale e l’inizio della Seconda, fu condizionato dalle tensioni internazionali, che la pace imposta dal Trattato di Versailles (giugno 1919) non riuscì a sanare, dalla rivoluzione bolscevica in Russia e dall’affermarsi di regimi totalitari in Italia, Germania, Spagna e Giappone. Nell’enciclica Ubi Arcano Dei, del 1922, Pio XI dichiarò che la pace, sottoscritta tra i belligeranti dell’ultima guerra, fosse stata scritta soltanto nei trattati, ma non ricevuta nei cuori degli uomini, che ancora continuavano a desiderare di combattersi l’un l’altro. La vera pace, la pax Christi in regno Christi, voluta dalla Chiesa, si sarebbe potuta stabilire solo all’interno della  vera comunità delle nazioni, offerta dalla Chiesa Cattolica. Nel Novecento, nell’age of extremis, comparve un altro terribile modello di società e di Stato, il totalitarismo fascista e nazista. L’esaltazione, la pratica e la codificazione della violenza, il ricorso alla guerra d’aggressione costituirono parte essenziale della loro identità. Pio XI (immagine a sinistra), che pure cercò, con essi, tramite la politica concordataria, spazi di presenza e di manovra per la Chiesa, sottolineò, nell’enciclica Mit Brennender Sorge, del 937, come il principio secondo cui diritto fosse ciò che è utile alla nazione, staccato dalla legge etica, avrebbe significato, per quanto riguarda la vita internazionale, un eterno stato di guerra. Nell’enciclica Divini Redemptoris, del 1937, il tema della guerra era presente in un paragrafo sul falso pacifismo, allorquando il pontefice sostenne che i capi del comunismo fingessero di essere i più zelanti fautori del movimento per la pace mondiale, ma, allo stesso tempo, eccitassero ad una lotta di classe, che fece correre fiumi di sangue e, sentendo di non avere garanzia di pace, ricorressero agli armamenti illimitati. Pio XII, quando la Seconda guerra mondiale era già iniziata, nell’enciclica Summi Pontificatus, del 1939, mostrò come la radice dei mali della società moderna fosse la negazione e il rifiuto di una norma di moralità universale, fondamento sia della vita individuale che di quella sociale e delle relazioni internazionali. L’azione del pontefice si sviluppò lungo quattro direttrici: attraverso la diplomazia vaticana, guidata dai monsignori Domenico Tardini e Giovanni Battista Montini, futuro papa Paolo VI, e tramite gli episcopati nazionali, per convincere i singoli paesi a non passare tra quelli belligeranti, al fine di limitare il conflitto; enunciando le condizioni e i principi ispiratori di un possibile ritorno alla pace, che non assumesse le connotazioni vendicative del Trattato di Versailles; formulazione di una dottrina ben articolata e capace di offrire punti di arroccamento ai popoli e agli individui per il futuro ordinamento del mondo postbellico.

vera comunità delle nazioni, offerta dalla Chiesa Cattolica. Nel Novecento, nell’age of extremis, comparve un altro terribile modello di società e di Stato, il totalitarismo fascista e nazista. L’esaltazione, la pratica e la codificazione della violenza, il ricorso alla guerra d’aggressione costituirono parte essenziale della loro identità. Pio XI (immagine a sinistra), che pure cercò, con essi, tramite la politica concordataria, spazi di presenza e di manovra per la Chiesa, sottolineò, nell’enciclica Mit Brennender Sorge, del 937, come il principio secondo cui diritto fosse ciò che è utile alla nazione, staccato dalla legge etica, avrebbe significato, per quanto riguarda la vita internazionale, un eterno stato di guerra. Nell’enciclica Divini Redemptoris, del 1937, il tema della guerra era presente in un paragrafo sul falso pacifismo, allorquando il pontefice sostenne che i capi del comunismo fingessero di essere i più zelanti fautori del movimento per la pace mondiale, ma, allo stesso tempo, eccitassero ad una lotta di classe, che fece correre fiumi di sangue e, sentendo di non avere garanzia di pace, ricorressero agli armamenti illimitati. Pio XII, quando la Seconda guerra mondiale era già iniziata, nell’enciclica Summi Pontificatus, del 1939, mostrò come la radice dei mali della società moderna fosse la negazione e il rifiuto di una norma di moralità universale, fondamento sia della vita individuale che di quella sociale e delle relazioni internazionali. L’azione del pontefice si sviluppò lungo quattro direttrici: attraverso la diplomazia vaticana, guidata dai monsignori Domenico Tardini e Giovanni Battista Montini, futuro papa Paolo VI, e tramite gli episcopati nazionali, per convincere i singoli paesi a non passare tra quelli belligeranti, al fine di limitare il conflitto; enunciando le condizioni e i principi ispiratori di un possibile ritorno alla pace, che non assumesse le connotazioni vendicative del Trattato di Versailles; formulazione di una dottrina ben articolata e capace di offrire punti di arroccamento ai popoli e agli individui per il futuro ordinamento del mondo postbellico. I tratti fondamentali di questa dottrina sono esposti in messaggi radiofonici natalizi. In quello del 1941, sull’ordine internazionale il papa (immagine a destra) affermò che il nuovo ordinamento internazionale dovesse essere innalzato sulla cima della legge morale, manifestata da Dio stesso, per mezzo dell’ordine naturale e scolpita nei cuori degli uomini con caratteri incancellabili. Legge che doveva essere promossa da tutte le Nazioni, in modo che nessuno potesse porla in dubbio o non rispettarla. In quello del 1942, sull’ordinamento interno, furono presentati cinque punti fondamentali per l’ordine e la pacificazione della società umana: dignità e diritti della persona umana; difesa dell’unità sociale e della famiglia; dignità e prerogativa del lavoro; reintegrazione dell’ordine giuridico; concezione dello Stato secondo lo spirito cristiano. Nel discorso del 1944 sulla democrazia, il pontefice sostenne che l’esperienza della guerra avrebbe fatto in modo che gli uomini si opponessero ai poteri dittatoriali e che richiedessero sistemi di governo più compatibili con la dignità e la liberà dei cittadini. La tendenza democratica avrebbe investito i popoli e ottenuto largamente il suffragio e il consenso di coloro che aspirassero a collaborare più efficacemente ai destini degli individui e della società. Terminata la Seconda guerra mondiale, con le bombe atomiche sul Giappone, cominciarono la Guerra fredda e la corsa agli armamenti. Nel radiomessaggio natalizio del 1955, Pio XII auspicò che si giungesse, per via negoziale, alla sospensione degli esperimenti delle bombe nucleari, alla rinuncia al loro uso e

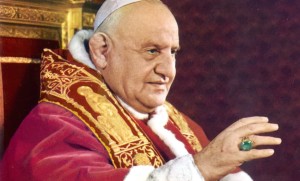

I tratti fondamentali di questa dottrina sono esposti in messaggi radiofonici natalizi. In quello del 1941, sull’ordine internazionale il papa (immagine a destra) affermò che il nuovo ordinamento internazionale dovesse essere innalzato sulla cima della legge morale, manifestata da Dio stesso, per mezzo dell’ordine naturale e scolpita nei cuori degli uomini con caratteri incancellabili. Legge che doveva essere promossa da tutte le Nazioni, in modo che nessuno potesse porla in dubbio o non rispettarla. In quello del 1942, sull’ordinamento interno, furono presentati cinque punti fondamentali per l’ordine e la pacificazione della società umana: dignità e diritti della persona umana; difesa dell’unità sociale e della famiglia; dignità e prerogativa del lavoro; reintegrazione dell’ordine giuridico; concezione dello Stato secondo lo spirito cristiano. Nel discorso del 1944 sulla democrazia, il pontefice sostenne che l’esperienza della guerra avrebbe fatto in modo che gli uomini si opponessero ai poteri dittatoriali e che richiedessero sistemi di governo più compatibili con la dignità e la liberà dei cittadini. La tendenza democratica avrebbe investito i popoli e ottenuto largamente il suffragio e il consenso di coloro che aspirassero a collaborare più efficacemente ai destini degli individui e della società. Terminata la Seconda guerra mondiale, con le bombe atomiche sul Giappone, cominciarono la Guerra fredda e la corsa agli armamenti. Nel radiomessaggio natalizio del 1955, Pio XII auspicò che si giungesse, per via negoziale, alla sospensione degli esperimenti delle bombe nucleari, alla rinuncia al loro uso e  all’avvio di un generalizzato controllo degli armamenti. Giovanni XXIII (immagine a sinistra), nel contesto del pur contraddittorio nuovo clima di dialogo e di apertura di John Fitzgerald Kennedy e Nikita Krusciov, rilanciò il tema della pace come motivo centrale del magistero della Chiesa. L’enciclica Pacem in Terris, del 1963, costituì il punto più alto del suo magistero, in materia non strettamente ecclesiastica o teologica. Scomparve, nel pensiero papale, la nozione di guerra giusta, desunta in parte da Sant’Ambrogio e da Sant’Agostino, come diritto di difendere il prossimo debole e che avrebbe dovuto prevedere: una causa giusta; un’autorità competente che la dichiarasse; una retta intenzione che la giustificasse; essere un rimedio estremo; la probabilità di successo. Nella Pacem in Terris, l’abbandono della teoria della guerra giusta non comportò la semplice rassegnazione nei confronti della violenza e dell’ingiustizia. La pace non rappresentava più l’assenza di guerra, implicava il superamento dei rapporti di dominio tra gli uomini e tra gli Stati, individuava tre interlocutori privilegiati nei lavoratori, nelle donne e nei diseredati del Terzo Mondo, e, infine, si affidava all’ottimismo della Provvidenza.

all’avvio di un generalizzato controllo degli armamenti. Giovanni XXIII (immagine a sinistra), nel contesto del pur contraddittorio nuovo clima di dialogo e di apertura di John Fitzgerald Kennedy e Nikita Krusciov, rilanciò il tema della pace come motivo centrale del magistero della Chiesa. L’enciclica Pacem in Terris, del 1963, costituì il punto più alto del suo magistero, in materia non strettamente ecclesiastica o teologica. Scomparve, nel pensiero papale, la nozione di guerra giusta, desunta in parte da Sant’Ambrogio e da Sant’Agostino, come diritto di difendere il prossimo debole e che avrebbe dovuto prevedere: una causa giusta; un’autorità competente che la dichiarasse; una retta intenzione che la giustificasse; essere un rimedio estremo; la probabilità di successo. Nella Pacem in Terris, l’abbandono della teoria della guerra giusta non comportò la semplice rassegnazione nei confronti della violenza e dell’ingiustizia. La pace non rappresentava più l’assenza di guerra, implicava il superamento dei rapporti di dominio tra gli uomini e tra gli Stati, individuava tre interlocutori privilegiati nei lavoratori, nelle donne e nei diseredati del Terzo Mondo, e, infine, si affidava all’ottimismo della Provvidenza.