Guglielmo il Maresciallo, William The Marshal in inglese, nato nel 1147 e morto nel 1219, è senza dubbio una delle figure più illustri e affascinanti del Medioevo. Conosciuto come uno dei più grandi cavalieri della sua epoca, la sua vita e le sue imprese sono state raccontate in varie cronache e poemi che ne celebrano il coraggio, la lealtà e l’abilità militare.

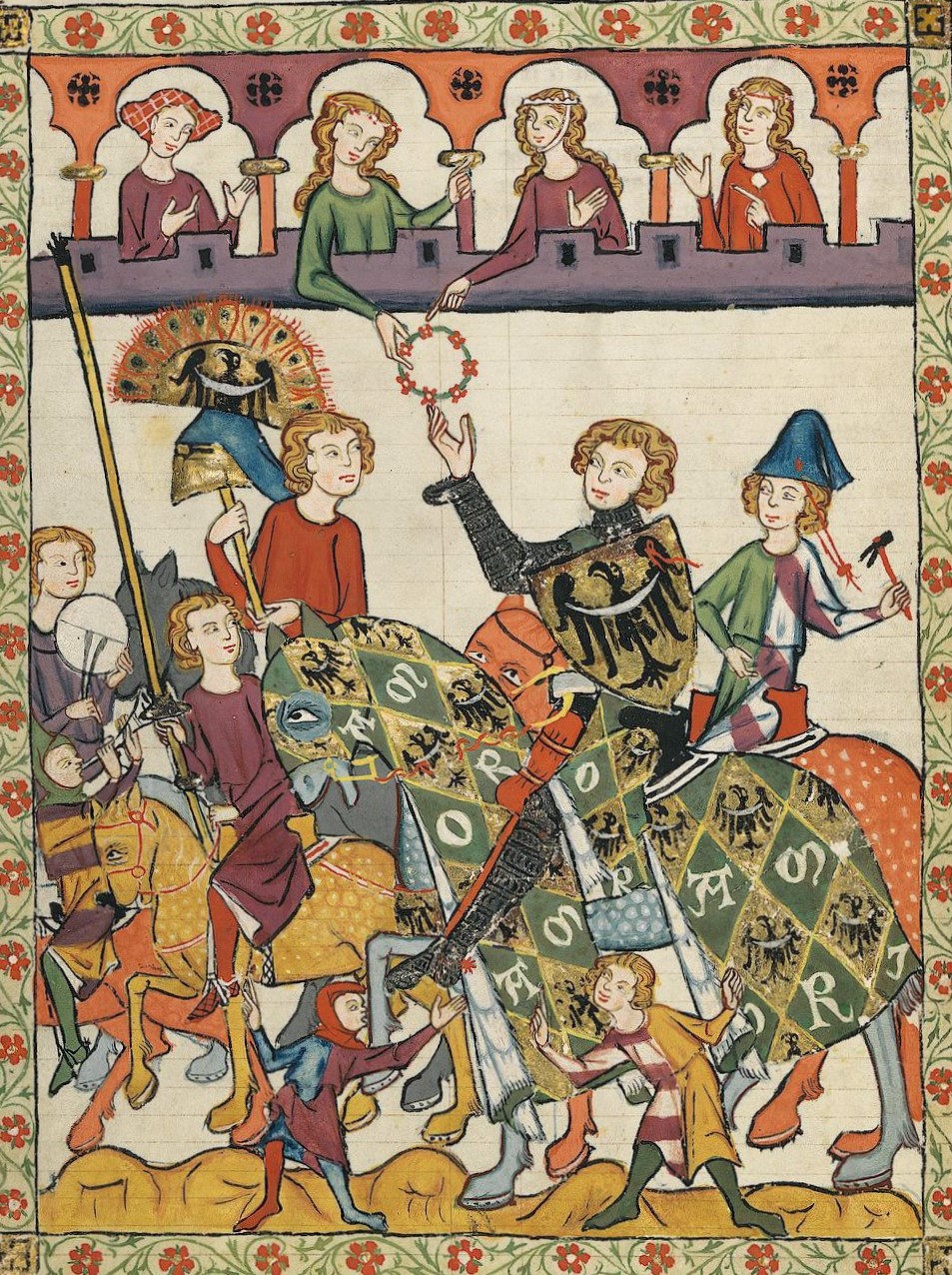

Il XII secolo era un periodo di grandi cambiamenti e conflitti in Europa. L’Inghilterra, da poco uscita dalla conquista normanna, stava consolidando il proprio potere sotto i re Plantageneti. Sul continente, il Sacro Romano Impero, la Francia e altri regni combattevano per l’egemonia. La cavalleria costituiva l’istituzione cardine della società feudale, con i cavalieri che giocavano un ruolo cruciale nei conflitti e nella difesa dei domini feudali.

Guglielmo nacque in una famiglia nobile ma non particolarmente ricca. Suo padre John FitzGilbert the Marshal era un cavaliere di rango medio al servizio del re d’Inghilterra. Da giovane, Guglielmo fu mandato come paggio presso la corte di un signore francese, dove ricevette un’educazione cavalleresca che comprendeva l’arte della guerra, la gestione delle terre e i valori della cavalleria.

La sua carriera come cavaliere iniziò sul campo di battaglia. Partecipò a numerosi tornei, acquisendo fama per la sua abilità con le armi e la sua straordinaria forza fisica. La sua reputazione crebbe quando, durante una giostra, sconfisse uno dei più temibili cavalieri del tempo, diventando famoso in tutta Europa.

Nel corso della sua vita servì quattro re d’Inghilterra: Enrico II, Riccardo I, Giovanni Senza Terra ed Enrico III. La sua lealtà e abilità lo portarono a ricevere il titolo di “maresciallo” d’Inghilterra, una delle più alte cariche militari e giudiziarie del regno. Partecipò a numerose campagne militari, inclusa la famosa Terza crociata, al fianco di re Riccardo Cuor di Leone.

Tra le sue imprese più celebri vi sono la difesa del castello di Dover contro le forze francesi e la vittoria nella battaglia di Lincoln nel 1217, durante la prima guerra dei baroni. Queste azioni contribuirono a consolidare il potere dei Plantageneti in un periodo di grande instabilità politica.

Un altro episodio leggendario fu il suo duello contro Baldovino di Guisnes, in cui dimostrò non solo la sua abilità marziale, ma anche il suo senso dell’onore e della cavalleria, risparmiando la vita del suo avversario sconfitto.

Guglielmo è spesso ricordato come “l’ultimo cavaliere”, per il suo rigoroso rispetto dei codici cavallereschi in un’epoca in cui tali ideali stavano cominciando a declinare. Alla sua morte fu sepolto nell’abbazia di Reading, accanto ai re che aveva servito fedelmente.

L’eredità di Guglielmo il Maresciallo perdura attraverso le cronache medievali e i racconti che ne hanno immortalato le gesta. La sua vita è un esempio di lealtà, coraggio e abilità militare, caratteristiche che lo rendono una figura leggendaria nella storia medievale.

Guglielmo è un simbolo dell’ideale cavalleresco, la cui vita e imprese riflettono le complessità e le virtù della società feudale medievale. La sua dedizione alla giustizia, la sua straordinaria abilità in battaglia e la sua lealtà verso i sovrani che servì ne fanno un eroe senza tempo, la cui leggenda continua ad affascinare gli storici e gli appassionati del Medioevo.

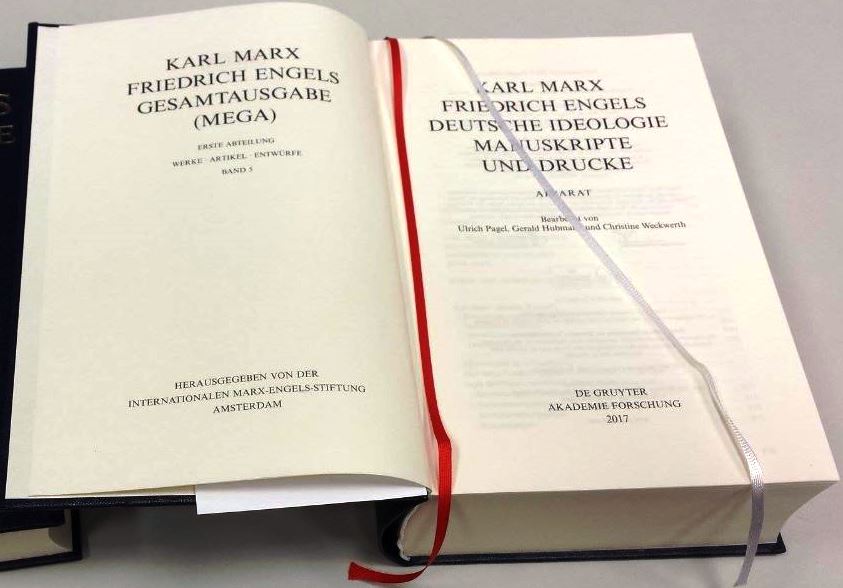

L’ideologia tedesca di Karl Marx, scritta con Friedrich Engels tra il novembre del 1846 e l’agosto del 1846, è un’opera fondamentale nel corpus teorico marxista, essenziale per comprendere l’evoluzione del pensiero del filosofo di Treviri, che lo conduce a una visione più strutturata del materialismo storico. Rimasta pressoché inedita durante la vita degli autori, fu pubblicata postuma solo nel 1932.

L’ideologia tedesca di Karl Marx, scritta con Friedrich Engels tra il novembre del 1846 e l’agosto del 1846, è un’opera fondamentale nel corpus teorico marxista, essenziale per comprendere l’evoluzione del pensiero del filosofo di Treviri, che lo conduce a una visione più strutturata del materialismo storico. Rimasta pressoché inedita durante la vita degli autori, fu pubblicata postuma solo nel 1932.