De coelesti hierarchia (La gerarchia celeste) è un testo fondamentale della teologia cristiana e della mistica medievale, attribuito a Pseudo-Dionigi l’Areopagita, un autore anonimo vissuto probabilmente nel V secolo d.C. Il trattato fa parte di un corpus più ampio di scritti (Corpus dionysianum), che si ispirano al pensiero neoplatonico e cristiano, attribuiti a Dionigi l’Areopagita, il convertito di San Paolo menzionato negli Atti degli Apostoli (17, 34). Tuttavia, gli studi moderni hanno dimostrato che l’autore reale non può essere il discepolo di Paolo, quanto piuttosto un pensatore cristiano di epoca tardo-antica, che ha rielaborato in chiave mistico-teologica concetti filosofici propri della tradizione neoplatonica. De coelesti hierarchia si colloca in un’epoca in cui la filosofia neoplatonica esercitava una profonda influenza sul pensiero cristiano. Elementi della dottrina di Proclo, come la struttura gerarchica dell’essere e la teoria dell’emanazione, sono chiaramente presenti nel testo. L’autore adotta un linguaggio simbolico e analogico per descrivere il rapporto tra Dio e le creature, riprendendo la concezione platonica secondo cui il mondo sensibile è una manifestazione imperfetta del divino. Il pensiero di Pseudo-Dionigi si fonda sulla distinzione tra la trascendenza assoluta di Dio e la necessità di mediazioni per la comprensione del divino.

De coelesti hierarchia (La gerarchia celeste) è un testo fondamentale della teologia cristiana e della mistica medievale, attribuito a Pseudo-Dionigi l’Areopagita, un autore anonimo vissuto probabilmente nel V secolo d.C. Il trattato fa parte di un corpus più ampio di scritti (Corpus dionysianum), che si ispirano al pensiero neoplatonico e cristiano, attribuiti a Dionigi l’Areopagita, il convertito di San Paolo menzionato negli Atti degli Apostoli (17, 34). Tuttavia, gli studi moderni hanno dimostrato che l’autore reale non può essere il discepolo di Paolo, quanto piuttosto un pensatore cristiano di epoca tardo-antica, che ha rielaborato in chiave mistico-teologica concetti filosofici propri della tradizione neoplatonica. De coelesti hierarchia si colloca in un’epoca in cui la filosofia neoplatonica esercitava una profonda influenza sul pensiero cristiano. Elementi della dottrina di Proclo, come la struttura gerarchica dell’essere e la teoria dell’emanazione, sono chiaramente presenti nel testo. L’autore adotta un linguaggio simbolico e analogico per descrivere il rapporto tra Dio e le creature, riprendendo la concezione platonica secondo cui il mondo sensibile è una manifestazione imperfetta del divino. Il pensiero di Pseudo-Dionigi si fonda sulla distinzione tra la trascendenza assoluta di Dio e la necessità di mediazioni per la comprensione del divino.

La gerarchia celeste delineata nell’opera non è soltanto una classificazione degli angeli, ma costituisce un modello epistemologico e metafisico, in cui gli esseri spirituali, attraverso la loro purezza e vicinanza a Dio, diventano strumenti di illuminazione per le creature inferiori. La conoscenza di Dio, secondo Pseudo-Dionigi, non è immediata né accessibile a tutti allo stesso modo, ma avviene attraverso una progressione graduale, in cui le anime ascendono verso la divinità grazie alla mediazione angelica. Questo concetto risente dell’influenza della filosofia di Plotino e della tradizione mistica cristiana di Agostino, che vedeva la conoscenza di Dio come un processo di purificazione e ascesa interiore.

De coelesti hierarchia presenta una struttura complessa che organizza gli esseri celesti in tre grandi gerarchie, ognuna delle quali è suddivisa in tre ordini distinti. Questa suddivisione riflette il principio dell’ordine e della partecipazione alla luce divina, secondo una prospettiva in cui ogni livello riceve e trasmette la conoscenza divina a quello inferiore.

Nella prima gerarchia si trovano gli esseri angelici più vicini a Dio, immersi nella contemplazione della divinità e caratterizzati da una conoscenza diretta della verità divina. A questo livello appartengono i Serafini, simbolo dell’amore ardente per Dio e del fuoco divino che purifica e illumina, i Cherubini, che seguono immediatamente, rappresentano la conoscenza suprema e la saggezza divina, essendo coloro che custodiscono il mistero della verità, e i Troni, manifestazioni della giustizia divina e della stabilità dell’ordine cosmico, incarnando la fermezza della legge divina e la sua immutabilità.

La seconda gerarchia è costituita da esseri che fungono da intermediari tra la sfera più alta e il mondo inferiore. Le Dominazioni hanno il compito di regolare il cosmo e di esprimere la sovranità divina, assicurando che l’ordine voluto da Dio sia mantenuto nell’universo; le Virtù si occupano di infondere forza e potere nel mondo, permettendo la realizzazione dei prodigi divini e garantendo la stabilità delle leggi naturali; le Potestà, invece, sono gli angeli che difendono l’ordine universale dalle influenze maligne, impedendo che il caos e il disordine abbiano il sopravvento nella creazione.

Nella terza gerarchia si trovano gli angeli più vicini agli uomini, che hanno il compito di guidare e proteggere le anime nel loro cammino verso la salvezza. I Principati sono coloro che supervisionano le nazioni e i popoli, assicurandosi che la volontà divina sia rispettata nella storia umana; gli Arcangeli sono i messaggeri di Dio che trasmettono comunicazioni di grande importanza agli uomini, come avviene nella tradizione biblica con l’arcangelo Gabriele; gli Angeli, infine, sono le guide personali delle anime, essendo gli esseri celesti più direttamente coinvolti nel destino dell’umanità e nell’assistenza spirituale degli uomini.

Pseudo-Dionigi afferma che ogni ordine angelico partecipa della luce divina e la trasmette a quello inferiore in un flusso continuo di illuminazione spirituale. Questa struttura riflette l’idea neoplatonica dell’emanazione, secondo cui la conoscenza e l’essere derivano dall’Uno e si diffondono progressivamente fino ai livelli più bassi della realtà, per poi risalire attraverso un processo di ritorno a Dio. La progressione angelica diventa così un modello per la crescita spirituale dell’anima, che attraverso la purificazione e l’illuminazione può avvicinarsi alla perfezione divina.

De coelesti hierarchia ha avuto un impatto straordinario sulla teologia cristiana medievale, influenzando profondamente pensatori come Tommaso d’Aquino, Bonaventura da Bagnoregio e Meister Eckhart. Il concetto di gerarchia angelica è stato ripreso nella Summa Theologiae di Tommaso d’Aquino, dove gli angeli vengono ritenuti non solo esseri spirituali, ma anche modelli di conoscenza e illuminazione. La visione dell’universo come una struttura gerarchica ha trovato terreno fertile nella scolastica medievale, in cui l’ordine e la gerarchia erano considerati principi fondamentali della realtà creata da Dio.

L’opera ha ispirato anche la mistica cristiana, contribuendo alla nascita della teologia negativa, secondo la quale Dio è inconoscibile nella sua essenza e può essere avvicinato solo attraverso la contemplazione e la negazione di ogni attributo umano. Questo concetto è stato sviluppato da mistici come Giovanni della Croce e Meister Eckhart, che hanno visto nella progressiva purificazione dell’anima un cammino verso l’unione con Dio.

Oltre al suo impatto teologico, De coelesti hierarchia ha avuto un’influenza significativa sull’arte e sull’iconografia cristiana. La rappresentazione degli angeli nelle opere medievali e rinascimentali deve molto alla classificazione di Pseudo-Dionigi, che ha fornito una base concettuale per la distinzione tra i diversi ordini angelici e il loro ruolo nel cosmo.

De coelesti hierarchia, pertanto, non è soltanto un trattato di angelologia, ma una vera e propria sintesi di metafisica, teologia e mistica, che unisce il pensiero neoplatonico con la tradizione cristiana per offrire una visione dell’universo incentrata sull’ordine divino e sulla progressiva ascesa dell’anima verso Dio. Il suo portato ha attraversato i secoli, plasmando il pensiero medievale e la spiritualità cristiana, e rimane ancora oggi un’opera di riferimento per chiunque voglia approfondire la concezione cristiana dell’ordine celeste e del rapporto tra Dio e l’umanità.

La favola della botte (A Tale of a Tub) è una delle opere satiriche più complesse e provocatorie di Jonathan Swift. Questo testo, utilizzando uno stile ironico e una struttura frammentaria che mescola narrazione, parodia e digressioni, costituisce un attacco feroce alla corruzione religiosa e intellettuale del suo tempo. L’opera, fin dalla sua pubblicazione, suscitò grande scalpore, attirando su Swift accuse di empietà e minando la sua carriera ecclesiastica. Tuttavia, proprio questa sua audacia e l’abilità con cui l’autore gioca con il linguaggio e le idee l’hanno resa un capolavoro della letteratura satirica.

La favola della botte (A Tale of a Tub) è una delle opere satiriche più complesse e provocatorie di Jonathan Swift. Questo testo, utilizzando uno stile ironico e una struttura frammentaria che mescola narrazione, parodia e digressioni, costituisce un attacco feroce alla corruzione religiosa e intellettuale del suo tempo. L’opera, fin dalla sua pubblicazione, suscitò grande scalpore, attirando su Swift accuse di empietà e minando la sua carriera ecclesiastica. Tuttavia, proprio questa sua audacia e l’abilità con cui l’autore gioca con il linguaggio e le idee l’hanno resa un capolavoro della letteratura satirica.

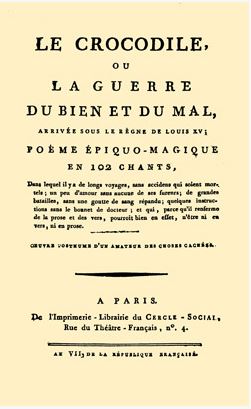

Le Crocodile ou la guerre du bien et du mal è un’opera velata e magnetica, una gemma nascosta tra i meandri del pensiero filosofico del XVIII secolo, partorita dalla mente enigmatica di Louis Claude de Saint-Martin, noto come “il filosofo sconosciuto”. Pubblicato nel 1799, questo testo si intreccia tra la narrazione e la teosofia, conducendo il lettore nei labirinti di una lotta eterna: quella tra le forze primigenie del bene e del male, dipinte con il pennello denso del simbolismo esoterico e animate da riflessioni filosofiche che sfiorano l’eterno.

Le Crocodile ou la guerre du bien et du mal è un’opera velata e magnetica, una gemma nascosta tra i meandri del pensiero filosofico del XVIII secolo, partorita dalla mente enigmatica di Louis Claude de Saint-Martin, noto come “il filosofo sconosciuto”. Pubblicato nel 1799, questo testo si intreccia tra la narrazione e la teosofia, conducendo il lettore nei labirinti di una lotta eterna: quella tra le forze primigenie del bene e del male, dipinte con il pennello denso del simbolismo esoterico e animate da riflessioni filosofiche che sfiorano l’eterno.

Il De ordine è un’opera giovanile di Agostino, composta tra il 386 e il 387 d.C., poco prima del suo battesimo e della definitiva conversione al cristianesimo. Questo testo appartiene a un ciclo di dialoghi scritti in un momento fondamentale della vita del filosofo, quando il suo pensiero stava abbandonando le certezze del manicheismo per avvicinarsi alla filosofia neoplatonica e, infine, alla fede cristiana. L’opera affronta una delle questioni capitali della riflessione filosofica e teologica: l’esistenza di un ordine nel mondo e la relazione tra questo ordine e il problema del male. La scrittura del De ordine avvenne durante il soggiorno di Agostino nella villa di Verecondo, a Cassiciaco, una fase che rappresentò un vero e proprio ritiro spirituale e intellettuale. Insieme ad amici e discepoli, il filosofo si dedicò alla riflessione e alla discussione filosofica, adottando il metodo dialogico ispirato ai modelli platonici. Il testo si sviluppa in due libri, in cui Agostino si confronta con l’idea di ordine universale e cerca di conciliare la presenza del male con la bontà divina.

Il De ordine è un’opera giovanile di Agostino, composta tra il 386 e il 387 d.C., poco prima del suo battesimo e della definitiva conversione al cristianesimo. Questo testo appartiene a un ciclo di dialoghi scritti in un momento fondamentale della vita del filosofo, quando il suo pensiero stava abbandonando le certezze del manicheismo per avvicinarsi alla filosofia neoplatonica e, infine, alla fede cristiana. L’opera affronta una delle questioni capitali della riflessione filosofica e teologica: l’esistenza di un ordine nel mondo e la relazione tra questo ordine e il problema del male. La scrittura del De ordine avvenne durante il soggiorno di Agostino nella villa di Verecondo, a Cassiciaco, una fase che rappresentò un vero e proprio ritiro spirituale e intellettuale. Insieme ad amici e discepoli, il filosofo si dedicò alla riflessione e alla discussione filosofica, adottando il metodo dialogico ispirato ai modelli platonici. Il testo si sviluppa in due libri, in cui Agostino si confronta con l’idea di ordine universale e cerca di conciliare la presenza del male con la bontà divina.