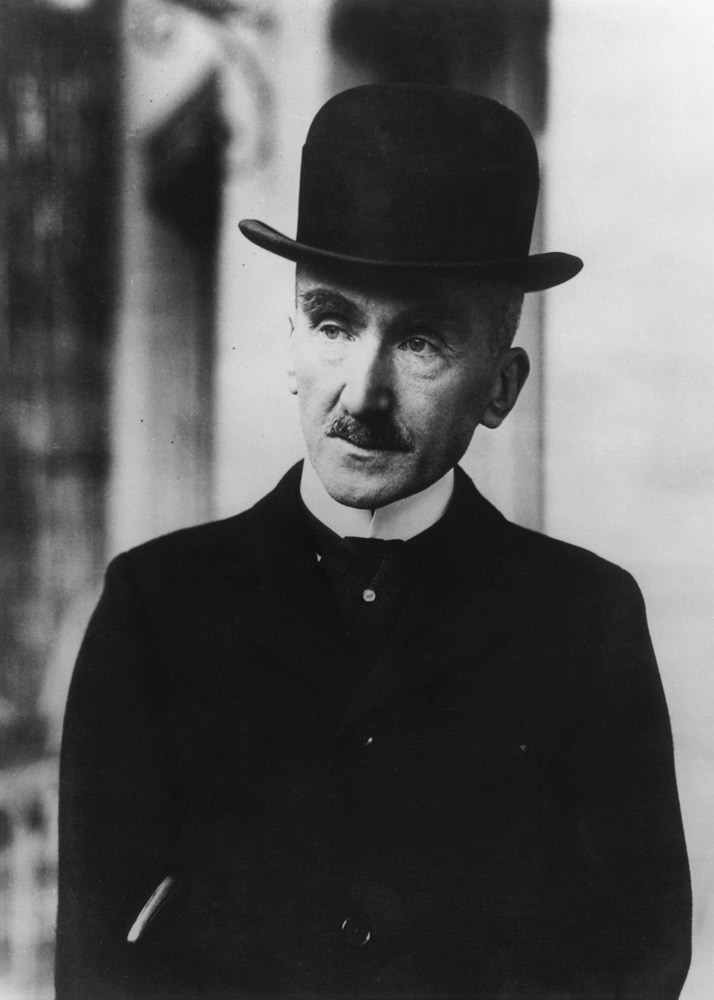

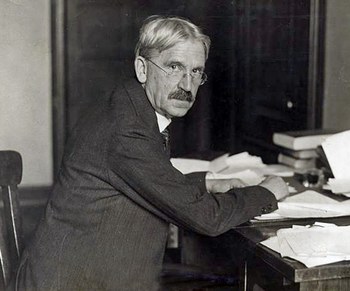

Nel pensiero di John Dewey (1859-1952), uno dei principali esponenti del pragmatismo americano, il concetto di esperienza occupa una posizione centrale e strutturante, soprattutto nella sua riflessione pedagogica e filosofica. Dewey non concepisce l’esperienza come una semplice registrazione passiva di eventi esterni, ma come un processo attivo, continuo e trasformativo, che coinvolge il soggetto in modo profondo. L’esperienza, in questa prospettiva, è al tempo stesso il punto di partenza e l’obiettivo dell’educazione, il luogo in cui conoscenza, azione e significato si intrecciano.

Per Dewey, l’esperienza è sempre un’interazione tra l’organismo e l’ambiente. Non si dà esperienza se non c’è un soggetto che agisce sul mondo e ne riceve una risposta. In questo scambio, l’individuo non è uno spettatore, ma un partecipante attivo. L’esperienza, quindi, è costruita attraverso il fare e il patire (to do and to undergo), cioè attraverso l’azione e la ricezione delle conseguenze dell’azione. Questo processo interattivo è essenziale per la crescita: ogni esperienza modifica chi la vive, lasciando tracce che condizionano le esperienze future. Dewey sottolinea che l’apprendimento autentico non avviene tramite la semplice trasmissione di informazioni, ma quando l’individuo è coinvolto in un’attività significativa, che suscita interesse, richiede riflessione e porta a una comprensione più profonda del mondo.

Nel suo libro Esperienza ed educazione (1938), Dewey definisce due criteri fondamentali per valutare se un’esperienza è realmente educativa: la continuità e l’interazione. La continuità si riferisce al fatto che ogni esperienza lascia un’eredità che influisce su quelle successive. Un’educazione efficace è quella che organizza le esperienze in modo da promuovere lo sviluppo personale, morale e intellettuale. Al contrario, un’esperienza negativa può bloccare la curiosità, rafforzare atteggiamenti passivi o il disinteresse, compromettendo le possibilità future di apprendimento. L’interazione riguarda invece il legame tra l’esperienza, le condizioni in cui avviene e la personalità del soggetto che la vive. Le esperienze non sono mai isolate, ma sempre connesse al contesto e all’individuo. Un ambiente educativo, quindi, deve considerare le esigenze, le motivazioni e le capacità degli studenti, adattandosi per favorire esperienze realmente coinvolgenti e trasformative.

Uno degli aspetti più originali del pensiero di Dewey è il legame tra esperienza e pensiero riflessivo. L’esperienza diventa veramente educativa quando stimola la riflessione, cioè quando spinge l’individuo a interrogarsi sul significato delle proprie azioni e delle loro conseguenze. Questo tipo di pensiero non è automatico, ma deve essere coltivato attraverso pratiche educative attente, che mettano in primo piano il problem solving, la sperimentazione, il confronto con l’errore. L’apprendimento, in questa visione, non è mai un processo meccanico o lineare, ma un percorso di esplorazione e scoperta. L’educazione deve quindi organizzare situazioni in cui l’esperienza sia fonte di domande autentiche, in grado di generare curiosità e comprensione duratura.

Dewey collega strettamente il concetto di esperienza con una visione democratica dell’educazione. La scuola, per essere davvero educativa, deve essere una comunità in cui si apprende facendo, discutendo, collaborando. Lo studente non è un contenitore da riempire, ma un soggetto attivo, coinvolto nella costruzione del sapere insieme agli altri. L’educazione ha altresì una funzione politica: preparare i cittadini a partecipare consapevolmente alla vita democratica. Solo un’educazione fondata su esperienze significative può formare individui autonomi, critici e capaci di contribuire al bene comune.

L’esperienza, per John Dewey, non è solo un concetto teorico, ma il fondamento stesso dell’educazione, della conoscenza e della democrazia. È ciò che collega l’individuo al mondo, che rende possibile la crescita personale e sociale. Educare significa, quindi, progettare esperienze che abbiano valore, che stimolino il pensiero, che favoriscano l’autonomia e che aprano la strada a nuove possibilità.