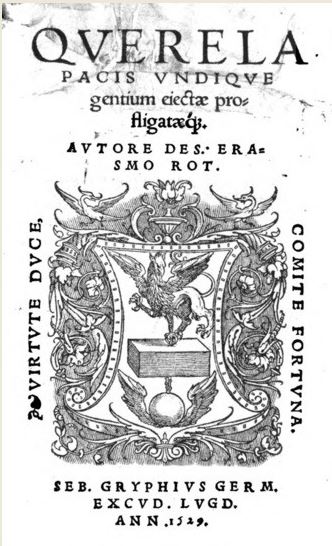

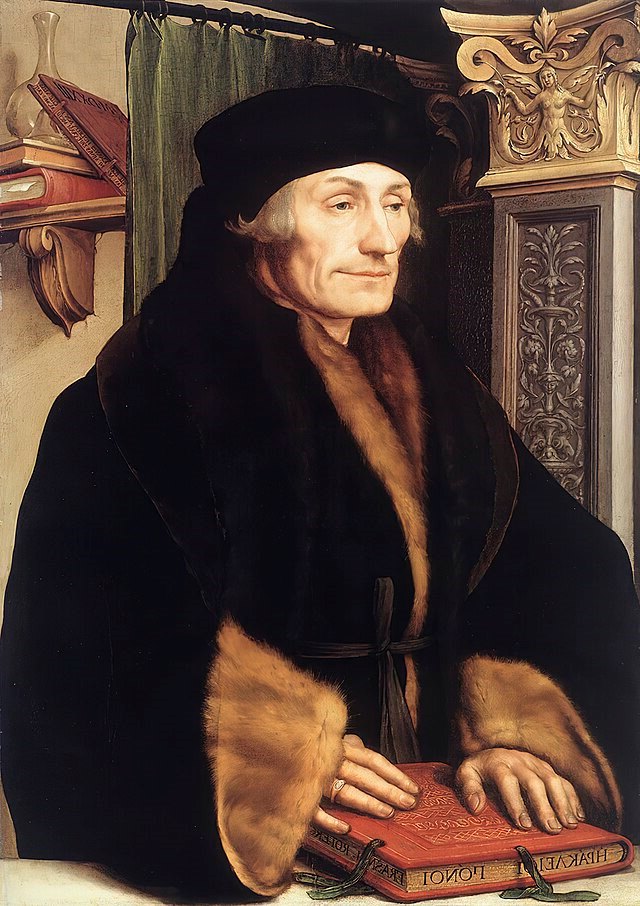

Querela Pacis, o Il Lamento della Pace, è un’opera di Erasmo da Rotterdam, composta nel 1517. Il celebre umanista olandese, una delle figure più autorevoli del Rinascimento europeo, concepì questo testo come un appello accorato alla pace, contrapponendosi alla violenza e alle guerre che dilaniavano il continente, criticando lucidamente e appassionatamente l’assurdità della guerra. L’inizio del XVI secolo fu caratterizzato da una serie di conflitti tra le monarchie europee, come la guerra tra Francia e Spagna per il controllo dell’Italia e le lotte interne del Sacro Romano Impero. Inoltre, la Chiesa cattolica si trova in una fase di crisi profonda, con crescenti tensioni che avrebbero portato, di lì a poco, alla Riforma protestante. Erasmo si fece allora portavoce di un’istanza di rinnovamento e di pacificazione, opponendosi non solo alla guerra tra gli Stati, ma anche alla violenza religiosa. Pur essendo un devoto cristiano, non si schierò apertamente con nessuna fazione, ma criticò severamente sia i sovrani che usavano la religione come pretesto per muovere guerra, sia la Chiesa stessa, che benediceva i conflitti invece di predicare la pace. La sua posizione umanistica e cristiana lo portò a condannare ogni forma di violenza, auspicando la risoluzione pacifica delle dispute attraverso il dialogo e la diplomazia.

Querela Pacis, o Il Lamento della Pace, è un’opera di Erasmo da Rotterdam, composta nel 1517. Il celebre umanista olandese, una delle figure più autorevoli del Rinascimento europeo, concepì questo testo come un appello accorato alla pace, contrapponendosi alla violenza e alle guerre che dilaniavano il continente, criticando lucidamente e appassionatamente l’assurdità della guerra. L’inizio del XVI secolo fu caratterizzato da una serie di conflitti tra le monarchie europee, come la guerra tra Francia e Spagna per il controllo dell’Italia e le lotte interne del Sacro Romano Impero. Inoltre, la Chiesa cattolica si trova in una fase di crisi profonda, con crescenti tensioni che avrebbero portato, di lì a poco, alla Riforma protestante. Erasmo si fece allora portavoce di un’istanza di rinnovamento e di pacificazione, opponendosi non solo alla guerra tra gli Stati, ma anche alla violenza religiosa. Pur essendo un devoto cristiano, non si schierò apertamente con nessuna fazione, ma criticò severamente sia i sovrani che usavano la religione come pretesto per muovere guerra, sia la Chiesa stessa, che benediceva i conflitti invece di predicare la pace. La sua posizione umanistica e cristiana lo portò a condannare ogni forma di violenza, auspicando la risoluzione pacifica delle dispute attraverso il dialogo e la diplomazia.

In Querela Pacis, Erasmo adottò un approccio retorico e allegorico particolarmente efficace: la Pace, personificata, prende la parola e si lamenta della sua condizione nel mondo. Nonostante la sua natura benefica, essa viene continuamente respinta e oltraggiata, mentre la guerra viene esaltata e glorificata. La personificazione della Pace consentì a Erasmo di mettere in evidenza l’irrazionalità della condizione umana, in cui gli uomini, pur dichiarandosi seguaci di Cristo, si abbandonano alla violenza reciproca.

L’opera si sviluppa attraverso una serie di argomentazioni che denunciano l’assurdità della guerra. Uno dei temi principali è l’ipocrisia dei cristiani: Erasmo evidenzia il paradosso di una civiltà che si proclama cristiana ma non esita a sterminare i propri simili per ambizioni politiche ed economiche. Sebbene il Vangelo predichi la pace e l’amore fraterno, i sovrani cristiani agiscono in modo opposto. Un altro aspetto importante è rappresentato dalle conseguenze devastanti della guerra. L’autore descrive con toni drammatici le sofferenze inflitte ai popoli, tra cui morti, distruzione, carestie e miseria, con un impatto particolarmente grave sui più deboli e indifesi. Erasmo sottolinea anche il ruolo fondamentale della ragione, considerata l’unico strumento per superare il desiderio di conflitto. Se gli uomini fossero in grado di riflettere, comprenderebbero l’assurdità della guerra e sceglierebbero la pace. Infine, l’opera critica aspramente l’influenza negativa dei sovrani e della Chiesa, accusati di fomentare le guerre per interessi personali anziché lavorare per la concordia tra i popoli.

Pur essendo stato scritto oltre cinque secoli fa, il messaggio di Querela Pacis mantiene una sorprendente attualità. Il testo di Erasmo può essere letto come un monito per la società contemporanea, in cui i conflitti armati, le tensioni internazionali e le guerre continuano a mietere vittime e a distruggere intere nazioni. Le parole di Erasmo echeggiano con forza anche nel dibattito moderno sulla diplomazia, sui diritti umani e sulla necessità di risolvere le dispute attraverso il dialogo piuttosto che con la violenza. L’umanista ci ricorda che la pace non è solo un ideale astratto, ma un obiettivo concreto che deve essere perseguito con saggezza, giustizia e volontà politica.

Il Discorso sull’origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini, pubblicato nel 1755 da Jean-Jacques Rousseau, costituisce, senza dubbio, uno dei testi più significativi della filosofia politica del XVIII secolo. Con quest’opera, Rousseau rispose a un concorso indetto dall’Accademia di Digione, che poneva la seguente domanda: “Qual è l’origine della disuguaglianza tra gli uomini, ed è essa autorizzata dalla legge naturale?”. Il filosofo ginevrino non si limitò a replicare in maniera diretta, ma costruì una riflessione ampia e articolata sulle condizioni originarie dell’uomo e sul processo storico che ha portato alla formazione delle società moderne, segnate da profonde ingiustizie.

Il Discorso sull’origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini, pubblicato nel 1755 da Jean-Jacques Rousseau, costituisce, senza dubbio, uno dei testi più significativi della filosofia politica del XVIII secolo. Con quest’opera, Rousseau rispose a un concorso indetto dall’Accademia di Digione, che poneva la seguente domanda: “Qual è l’origine della disuguaglianza tra gli uomini, ed è essa autorizzata dalla legge naturale?”. Il filosofo ginevrino non si limitò a replicare in maniera diretta, ma costruì una riflessione ampia e articolata sulle condizioni originarie dell’uomo e sul processo storico che ha portato alla formazione delle società moderne, segnate da profonde ingiustizie.