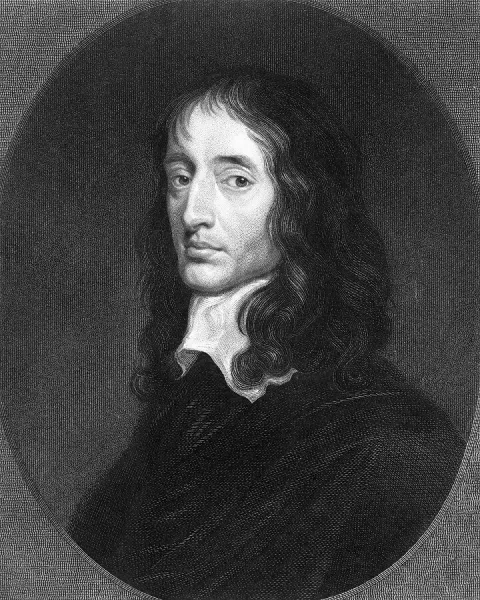

Mare Clausum seu de dominio maris, pubblicato nel 1635, è uno dei testi più significativi nella storia del diritto internazionale. Scritto dal giurista inglese John Selden, costituisce una presa di posizione netta e articolata contro l’idea, allora dominante in ambito olandese, del mare liberum – ossia del mare come spazio aperto e non soggetto a sovranità statale. Selden rispose direttamente a Hugo Grozio, autore del celebre Mare Liberum (1609), che sosteneva la libertà di navigazione e il diritto di accesso illimitato ai mari per fini commerciali, principi alla base dell’espansione navale e commerciale dei Paesi Bassi.

La stesura del Mare Clausum si colloca in un contesto politico molto preciso. Nei primi decenni del Seicento, l’Inghilterra cercava di affermarsi come potenza marittima e commerciale, in competizione diretta con l’Olanda e la Spagna. Re Carlo I, desideroso di rafforzare il controllo inglese sui mari circostanti e giustificare il diritto a esigere tributi da navi straniere, incaricò Selden di redigere un’opera giuridica che legittimasse queste ambizioni. Sebbene completato già nel 1618, il trattato fu pubblicato ufficialmente solo diciassette anni dopo, nel 1635, in seguito a una lunga fase di censura e approvazione da parte del Consiglio del Re, a causa della sua potenziale carica polemica e diplomatica.

L’opera si articola in due libri distinti. Il primo, a carattere prevalentemente storico, è un ampio excursus sulle pratiche del passato, vòlto a dimostrare come il dominio sui mari non fosse affatto un concetto nuovo o innaturale. Selden attinse a fonti romane, greche, medievali e rinascimentali, per documentare come numerosi Stati e poteri – dall’Impero romano alla Repubblica di Venezia, dalla Lega Anseatica al regno d’Inghilterra – avessero esercitato un controllo effettivo e riconosciuto su porzioni di mare. La sua tesi è che il mare, come la terra, può essere soggetto a possesso, giurisdizione e amministrazione statale. Non esiste alcun principio naturale, religioso o giuridico che imponga al mare uno statuto di libertà assoluta e permanente. Nel secondo libro, di taglio più tecnico e giuridico, Selden entrò nel merito della questione teorica. Contestò l’assunto di Grozio secondo cui il mare, per sua natura, sarebbe res nullius, cioè non appropriabile. Secondo Selden, tale principio non ha fondamento nel diritto naturale, né nella legge divina, né nella prassi delle nazioni. Anzi, la consuetudine internazionale, o jus gentium, mostra chiaramente come gli Stati abbiano da sempre rivendicato e fatto valere diritti sui mari adiacenti alle loro coste. L’argomentazione di Selden si fondava su un’interpretazione pragmatica e realistica del diritto: la sovranità non è un ideale astratto, ma il risultato della capacità effettiva di uno Stato di esercitare potere e di farlo riconoscere. Se uno Stato è in grado di controllare uno spazio marittimo, amministrarlo e difenderlo, allora ha anche il diritto giuridico di rivendicarlo.

Questa visione si inserisce in una più ampia concezione dello Stato moderno, in cui la sovranità non si ferma alle coste, ma si estende verso il mare, in proporzione alla capacità dello Stato di esercitare la propria autorità. Per l’Inghilterra del Seicento, ciò significava giustificare non solo il diritto alla pesca nelle acque del Mare del Nord e del Canale della Manica, ma anche il diritto di imporre limiti alla navigazione e di esigere il cosiddetto “saluto alla bandiera” da parte delle navi straniere che transitavano in quelle acque.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Selden non negò completamente la libertà di navigazione. Riconobbe che gli Stati, pur esercitando sovranità sul mare, non dovessero ostacolare arbitrariamente il passaggio pacifico di navi straniere, soprattutto per fini commerciali legittimi. Tuttavia, questa libertà non è assoluta: deve convivere con i diritti sovrani degli Stati costieri, che hanno il potere di regolare, limitare o condizionare l’uso dei mari in base ai propri interessi.

Mare Clausum ebbe un impatto significativo, soprattutto in ambito britannico, dove fu utilizzato come fondamento teorico per rafforzare le pretese marittime dell’Inghilterra nei confronti di altre potenze. Anche se non riuscì a soppiantare del tutto l’influenza del Mare Liberum di Grozio – che continuò a essere la base ideale del diritto marittimo internazionale per oltre due secoli – l’opera di Selden pose le basi per una concezione più articolata e realistica del diritto del mare, in cui la sovranità statale e la libertà di navigazione convivono in un equilibrio spesso teso ma necessario.

Nel tempo, il dibattito tra “mare chiuso” e “mare libero” si è evoluto in un compromesso pratico: il riconoscimento della sovranità statale su una fascia marittima limitata, di solito corrispondente a una distanza dalla costa calcolata sulla base della portata dell’artiglieria dell’epoca (le famose “tre miglia marine”), e il mantenimento della libertà di navigazione oltre tale limite. Questo principio, nato da secoli di dispute teoriche e politiche, è confluito infine nella moderna Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che regola ancora oggi l’equilibrio tra diritti degli Stati costieri e interesse internazionale alla libera circolazione marittima.