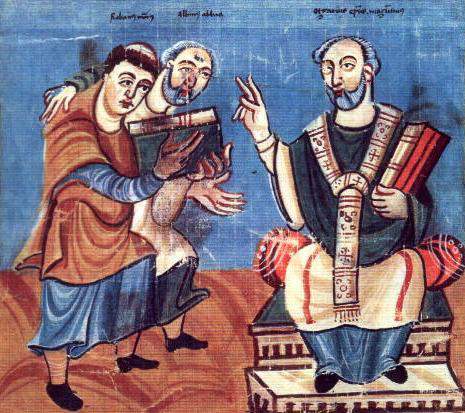

Rodolfo il Glabro (Rodulfus Glaber), monaco benedettino nato intorno al 985 e morto dopo il 1047, è uno dei cronisti più noti del primo Medioevo. Il suo nome, “Glabro”, significa “pelato”, soprannome che ha finito per identificarlo più della sua origine o della sua vocazione. La sua opera principale, i Cinque libri di storie (Historiarum libri quinque), è una delle testimonianze più vive e discusse del clima culturale e spirituale attorno all’anno Mille.

Rodolfo non è un autore neutrale. Le sue cronache non cercano oggettività: sono dense di giudizi morali, visioni religiose e interpretazioni teologiche degli eventi. Era un monaco irrequieto, spesso trasferito da un monastero all’altro a causa del suo comportamento difficile. Questo rende la sua voce ancora più unica: non quella del monaco ideale, ma quella di un uomo in perenne conflitto tra vocazione religiosa e tensione verso il mondo.

I suoi scritti si muovono tra due piani: quello della cronaca storica e quello dell’interpretazione apocalittica. Rodolfo vive in un’epoca di cambiamenti profondi: la dissoluzione dell’Impero carolingio, l’affermazione delle signorie feudali, i disordini sociali, le carestie, le epidemie. Tutto questo viene letto attraverso una lente teologica: l’umanità è colpevole e Dio punisce i peccati del mondo.

L’aspetto più celebre della sua cronaca è il resoconto delle ansie legate all’anno Mille. Anche se non ci sono prove di un vero e proprio “panico collettivo”, Rodolfo rappresenta bene un certo spirito del tempo: la convinzione che il mondo stesse attraversando una crisi profonda, forse il preludio della fine.

Tuttavia, accanto alla paura, Rodolfo nota un fenomeno opposto: un’ondata di fervore religioso e di rinnovamento spirituale. Il passaggio più noto della sua opera è quello in cui descrive la “rinascita delle chiese” in tutta Europa: “Mentre ci si avvicinava al terzo anno dopo il Mille in quasi tutto il mondo, ma soprattutto in Italia e in Gallia, furono rinnovati gli edifici delle chiese. Benché la maggior parte di esse, essendo costruzioni solide, non avessero bisogno di restauri, tuttavia le genti cristiane sembravano gareggiare tra loro per edificare chiese che fossero le une più belle delle altre. Era come se il mondo stesso, scuotendosi, volesse spogliarsi della sua vecchiezza per rivestirsi di un bianco mantello di chiese”.

Questa immagine – forte, poetica, quasi mistica – è diventata il simbolo di quella che gli storici hanno poi chiamato “la rinascita dell’anno Mille”. Si tratta di un processo lento ma reale: espansione agricola, crescita dei villaggi, aumento delle fondazioni monastiche e soprattutto una nuova energia nella Chiesa.

Le cronache di Rodolfo non sono sempre attendibili nel senso moderno del termine. Talvolta esagera, deforma i fatti, inserisce elementi miracolosi o leggendari. Ma proprio per questo sono così preziose: non ci danno solo i fatti, ci danno lo sguardo con cui quei fatti venivano vissuti e raccontati. Più che uno storico, Rodolfo è un interprete della realtà. Per lui, il compito del cronista non è solo registrare, ma leggere i segni dei tempi. Il suo stile è vivido, talvolta teatrale. Le sue pagine sono piene di segni, presagi, punizioni divine, ma anche di speranze e rinnovamenti. È un autore che fotografa un’epoca inquieta, in bilico tra la fine di un mondo e l’inizio di un altro.

Le cronache di Rodolfo il Glabro sono un documento chiave per capire l’Europa attorno all’anno Mille. Non offrono una narrazione lineare o affidabile, ma restituiscono con forza la sensibilità di un’epoca di transizione. Il suo sguardo, spesso cupo ma anche capace di stupore, ci fa entrare nella mente medievale, dove storia e fede, paura e speranza, si intrecciano senza soluzione di continuità.