Alcuino di York (circa 735-804) fu una delle menti più autorevoli dell’alto Medioevo, protagonista assoluto della Rinascita Carolingia, quel rinnovamento culturale promosso da Carlo Magno che mirava a unificare spiritualmente e intellettualmente l’Impero franco. Monaco, maestro, teologo, riformatore e consigliere politico, Alcuino incarnò l’ideale dell’intellettuale al servizio del potere, non per assecondarlo, ma per orientarlo secondo i princìpi della fede cristiana e della razionalità ereditata dalla tradizione classica.

Nato in Northumbria, un regno anglosassone dove il cristianesimo aveva radici profonde e una cultura fiorente, Alcuino ricevette la sua formazione nella celebre scuola cattedrale di York. Questo centro di studi era uno dei più avanzati del mondo occidentale, grazie alla sua biblioteca straordinariamente ricca e all’influenza del pensiero agostiniano, boeziano e gregoriano. Alcuino si distinse presto per la sua intelligenza e il suo rigore, divenendo allievo prediletto e successivamente direttore della scuola, in un ambiente che univa studio, spiritualità e disciplina morale.

Nel 781, durante un viaggio a Roma, fu presentato a Carlo Magno, che lo invitò a far parte della sua corte. Il re dei Franchi, già impegnato in un vasto programma di riforma religiosa e culturale, intuì subito il valore di quell’erudito inglese. Alcuino accettò l’invito con lo spirito del missionario e del pedagogo, considerandosi chiamato a ricostruire, attraverso l’istruzione, la civiltà cristiana in Europa.

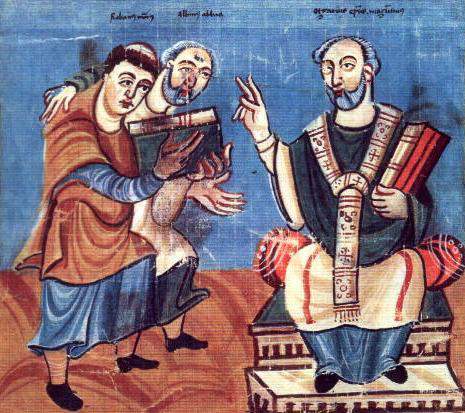

Trasferitosi ad Aquisgrana, divenne il cuore intellettuale della scuola palatina, l’istituzione educativa che Carlo Magno aveva istituito presso la sua corte per formare la nuova élite dell’Impero. Qui, Alcuino organizzò l’insegnamento secondo il modello delle arti liberali, dividendo il sapere tra il trivio (grammatica, retorica, dialettica) e il quadrivio (aritmetica, geometria, musica e astronomia). La sua azione non si limitò all’ambito scolastico: fu anche un consulente culturale, un teologo attento e un promotore instancabile di riforme.

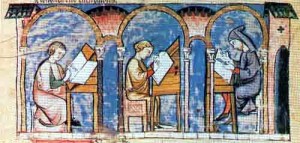

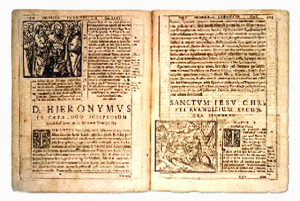

Uno dei suoi obiettivi principali fu la standardizzazione del latino, che nel tempo si era frammentato in una molteplicità di varianti locali. Alcuino vide nella chiarezza e precisione della lingua uno strumento fondamentale per garantire l’unità religiosa, amministrativa e giuridica dell’impero. Supervisionò la revisione della Vulgata, la traduzione latina della Bibbia, correggendo errori accumulati nei secoli e riportando il testo a una maggiore coerenza. Parallelamente, promosse la trascrizione ordinata e corretta di testi liturgici, patristici e classici, avviando un vasto lavoro di copiatura nei monasteri e scriptoria.

Sotto la sua guida si diffuse la minuscola carolina, una nuova forma di scrittura, elegante e regolare, che rese i testi più leggibili e ne facilitò la trasmissione. Questo cambiamento, apparentemente tecnico, fu in realtà di portata storica: grazie alla minuscola carolina, molti dei testi dell’antichità sono giunti fino a noi, salvati dalla dispersione e dall’oblio.

Alcuino fu anche autore di numerosi dialoghi didattici, trattati teologici, poesie e lettere. Nei dialoghi, spesso costruiti come conversazioni tra maestro e allievi o tra lo stesso Carlo Magno e i suoi consiglieri, affrontava temi come la logica, l’eloquenza, l’anima, le virtù cristiane. La sua opera Disputatio de rhetorica et de virtutibus è un esempio perfetto del suo metodo: la riflessione filosofica e morale si intreccia con l’insegnamento pratico, in un contesto che forma non solo l’intelletto ma anche il carattere.

Sul piano teologico, Alcuino intervenne con decisione nel dibattito contro l’adozionismo, una dottrina che sosteneva che Cristo, nella sua natura umana, fosse “adottato” da Dio. Questa posizione, diffusa in Spagna, minava la comprensione ortodossa dell’incarnazione. Alcuino scrisse trattati e lettere polemiche per confutarla, difendendo con fermezza la dottrina trinitaria e la divinità di Cristo fin dal concepimento. Questi interventi gli valsero grande considerazione come difensore dell’ortodossia cristiana.

Nel 796, ormai anziano, si ritirò nell’abbazia di San Martino a Tours, di cui divenne abate. Anche in questo nuovo contesto continuò a esercitare una forte influenza culturale. L’abbazia divenne sotto la sua guida uno dei maggiori centri di produzione libraria e attività intellettuale d’Europa. Qui si formarono nuove generazioni di copisti e maestri e molti testi classici furono recuperati, ricopiati e conservati.

Attraverso una fitta rete di corrispondenza, Alcuino mantenne contatti con vescovi, abati, nobili e lo stesso Carlo Magno, orientando le scelte educative e spirituali dell’impero anche da lontano. Le sue lettere, oggi raccolte in diverse edizioni, offrono una testimonianza preziosa della sua visione del mondo: un’Europa cristiana, unita dalla fede, dalla cultura e da un senso condiviso di missione storica.

L’eredità di Alcuino è immensa. Il suo lavoro salvò dalla scomparsa una parte fondamentale del patrimonio culturale dell’antichità greco-romana e cristiana. Il modello educativo che contribuì a diffondere restò in vigore per secoli, ponendo le basi per lo sviluppo delle scuole monastiche, cattedrali e, più tardi, delle università medievali. La sua azione rafforzò il legame tra cultura e potere, mostrando come l’istruzione potesse essere uno strumento per costruire unità, giustizia e stabilità all’interno di un impero.

Alcuino di York fu dunque il motore intellettuale della Rinascita Carolingia, l’architetto di un progetto culturale che avrebbe plasmato l’identità dell’Europa medievale. Senza la sua opera, molte conquiste del pensiero occidentale sarebbero andate perdute. La sua figura rimane emblematica: un ponte tra il mondo classico e quello cristiano, tra la memoria del passato e la costruzione del futuro.